ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第645回

ET-SoC-1の設計思想で納得、やっぱりEsperantoはDitzel氏の会社だった AIプロセッサーの昨今

2021年12月13日 12時00分更新

Esperanto Technologies, Inc.と、ここの開発したET-SoC-1の話は連載594回で一度紹介している。この時はまだ動作するシリコンが存在せず、それもあってかいろいろ中身が不明な部分も多かった。

ところがその後同社は動作シリコンやこれを利用した評価ボードの提供などを実際にスタートしており、今年11月にオンラインとオンサイトを併用する形で開催されたRISC-V Days Tokyo 2021 Autumnで、わりとディープな内部構造が公開されたので、このあたりのアップデートをお届けしよう。

合計1093コアもあるのに

消費電力はわずか20W以下

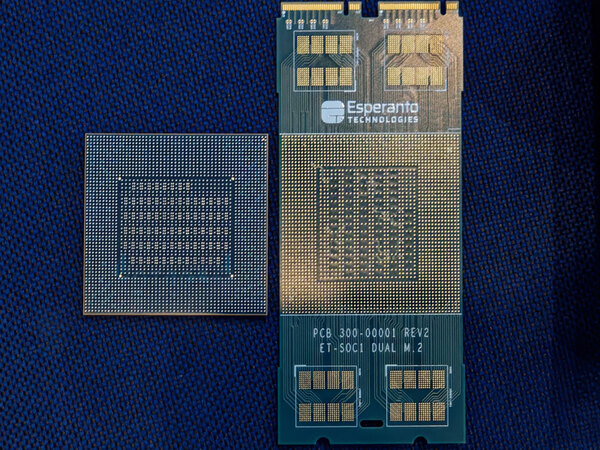

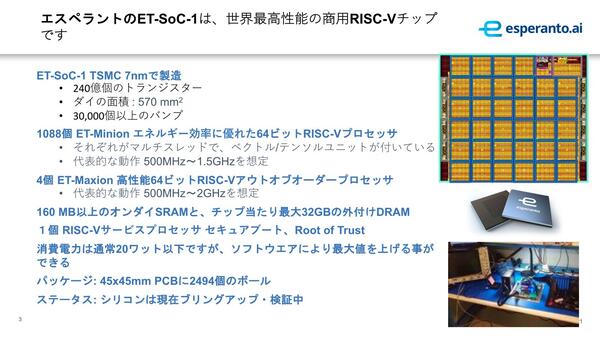

まずET-SoC-1の概略が下の画像だ。以前も説明したが、ET-SoC-1はET-MaxionとET-Minionという2種類のRISC-Vコアで構成される。

ET-Minionが1088個(32コア×34グループ)、I/Oやアプリケーション制御用のET-Maxionが4つ、それとセキュアブート可能なサービスプロセッサー(以前はこれがET-Minionベースと説明があったが、最終的にこれがどうなったかは不明)の、合計1093コアからなる、ちょっとしたお化けである。

ダイサイズも570mm2と、昨今のAI向けプロセッサーではむしろ控えめなのかもしれないが、一般的に言えばかなり大きい。ただそれより特筆すべきは、通常20W以下というあり得ない消費電力であろうか。

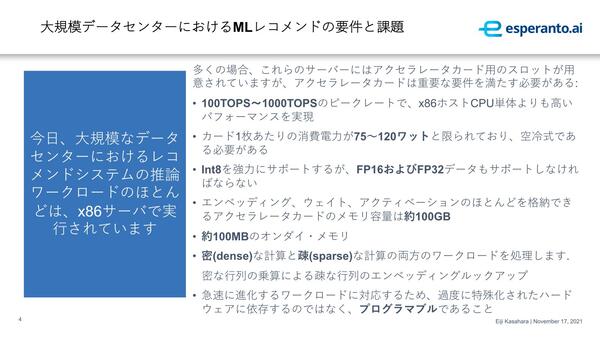

もちろん20W以下のチップの例はある。QualcommのCloud AI 100は、15W/25W/75Wの3種類のSKUがあるし、エッジ向けなら例えばAiOnIcのものは1.5Wや(パートナー製品でも)5Wなどなので、ずっと小さい。ただ1000コア以上のコアを集積して20Wというのは、例がない。この20Wというターゲットはどこから出てきたか? というのが下の画像だ。

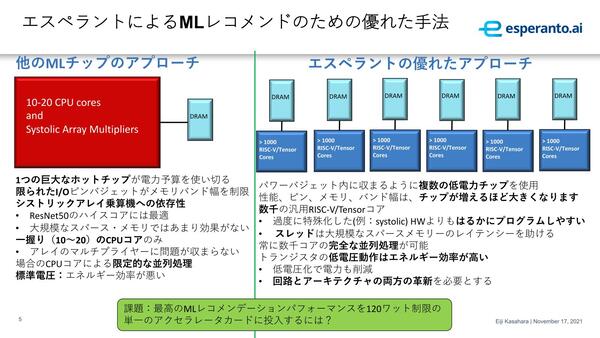

拡張カードはPCIeベースだから仕様上は300W/枚までいけるが、現実問題として電源ユニットや冷却の関係を考えると、120W程度に収めたいというニーズがあり、これにあわせたものだとしている。

この120Wという枠をどう使うかという話で、Qualcommの場合ではCloud AI 100を1チップ/75Wに抑え、その分カードの数を増やすという方向に振ったが、Esperantoは20W駆動のチップを6つ搭載する方向に舵を切った。

このあたりはバランスをどうとるかという話でもあって、12Wのチップ×10ではメモリー帯域に対して性能が十分ではないだろうし、30W×4だと性能に対してメモリー帯域が足りなくなりそうな感じだ。20Wのチップ×6というのはEspelantoなりに一番バランスの取れた構成ということなのだろう。

この連載の記事

-

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ -

第759回

PC

プリンター接続で業界標準になったセントロニクスI/F 消え去ったI/F史 -

第758回

PC

モデムをつなぐのに必要だったRS-232-CというシリアルI/F 消え去ったI/F史 -

第757回

PC

「RISC-VはArmに劣る」と主張し猛烈な批判にあうArm RISC-Vプロセッサー遍歴 - この連載の一覧へ