2021年11月29日、サイボウズは「Cybozu Media Meetup vol.8」を開催した。「『シェアDX』が変える日本の未来」と題された今回のテーマはコロナ禍を経て急速に動き出した自治体のDX。先進的な自治体の取り組みや「シェアDX」と名付けられたkintoneアプリの共有という動向、そしてサイボウズの自治体DXに向けた施策などが披露された。

ノーコードツールkintoneが自治体の業務改善の武器に

登壇したのは、サイボウズ 営業本部 営業戦略部 公共グループの瀬戸口神悟氏。2019年からパートナー営業部で公共分野を担当し、昨年営業戦略部内に公共専属チームを立ち上げている。まずは行政デジタル化の現在地から説明した。

コロナ渦におけるオンライン行政手続きの整備不足がきっかけとなり、デジタル庁発足や自治体DX推進計画の策定など、行政デジタル化は喫緊の課題となっている。岸田内閣でも、「デジタル田園都市国家構想」が打ち出され、地方のデジタル化は大きなテーマだ。

しかし、先進的な取り組みを行なう自治体とそれ以外のデジタル格差は拡がる一方。背景にはIT人材不足があり、自治体の職員数は減る一方で、業務量はどんどん増えているという実態がある。デジタル化やDXに向けて「なにから始めてよいかわからない」という自治体が圧倒的だという。

また、行政特有のデジタル化の壁も存在している。たとえば、システムを構築しようにも、要件がニッチなため、パッケージソフトが存在しない。外注するにしても、小規模なのでスクラッチ開発の予算がとれないという課題がある。そして仮に予算がとれても、導入や改修に時間がかかる。もちろん、手持ちのExcelでアプリを内製化する自治体も多いが、異動の際に引き継ぎが困難で、作成自体のハードルが高いというのも難点だ。

こうした状況において、自治体で注目を集めているのが、kintoneをはじめとするノーコード開発ツールになる。ドラッグ&ドロップで画面を作ることができ、データベースにデータを溜め、共有。プロセス管理で業務の流れを作り、コミュニケーションで職員同士がやりとりできる。「アナログの業務をkintoneに移行し、自分たちでシステムを作り、スピーディに業務改善を進めていこうという自治体が増えている」と瀬戸口氏は指摘する。

最近では、従来ウォーターフォール型の開発となっていた自治体でも、アジャイル型の開発にシフト。kintoneで画面や操作性を確認しながら、システムを更新する自治体も現れた。さらにサイボウズのクラウドが国内クラウド向けのセキュリティ評価基準である「ISMAP」に登録されたり、サードパーティの両備システムズの製品により、LGWAN経由での利用が可能になったことで、自治体独自のセキュリティやネットワーク要件もクリアするようになってきたという。

kintoneで業務改善を進めた川口市、東京都、堺市のkintone活用

2019年から飛躍的に拡がった自治体におけるkintone活用も紹介された。LGWAN連携が始まった2019年は、神戸市や市川市などの先進事例がアピールされたこともあり(関連記事:神戸市と市川市がkintone導入の経緯と効果を語る)、利用する自治体は33に拡大。そして、2020年はコロナウイルス対策での採用も相次ぎ、自治体は74に拡大した。大阪府や埼玉県のような県庁規模、厚労省のような省庁で使われるようになったのも昨年だ。

そして、2021年はコロナウイルス対応の助成金申請やワクチン接種の受付でも利用されるようになり、採用自治体は138に拡大。そして自治体間でkintoneアプリをシェアする土壌も拡がり始めたという。続いて直近での事例も披露された。

まず埼玉県の川口市は、表計算ソフトを代替とする仕組みをとして、kintoneをスモールスタート。基幹業務ではなく、あくまで専門システムのない周辺業務でkintoneを使っているという。特徴的なのはいわゆる情シスにあたる「情報政策課」がkintone導入を主導し、1部署ごと1つの業務改善アプリを伴走して作るキャンペーンを手がけた。「全部やってしまうと内製化の考えが浸透しないので、あくまで1つだけ作るというのがポイント」と瀬戸口氏が指摘する。さらに、LGWAN端末とインターネット端末をシームレスに切り替えて、職員がストレスなくkintoneを使える仕組みも整えた。

一部署からスタートした川口市のkintoneによる業務改善はすでに全庁的な動きになっており、給付金の進捗状況の管理、公用車の運転日報、女性登用状況の調査、データパンチ依頼の取りまとめなどをアプリ化。連携サービスをうまく使いこなしているのも、川口市の大きな特徴だという。

東京都もkintoneを全庁利用している自治体の1つだ。川口市はスモールスタートだったが、東京都はExcelとメールで行なっていた庁内の照会業務を2000ユーザーからスタート。今ではワクチン接種における業務医療従事者のライセンス確認にも活用されている。秋口に発表された「シン・トセイ加速化方針」でもkintoneの活用推進を明言しており、今後の活用も予定されている。

また、堺市は川口市のような内製化ではなく、システムベンダーとの二人三脚で伴走型の構築を実現しているという。堺市は、工事現場やケースワークなど庁外のモバイルワーク基盤としてkintoneを導入したが、ここではシステムベンダーの対面開発を有効活用した。まずは各部署とICT推進室、システムベンダーがワークショップで課題を洗い出し、訪問開発サービスによってシステムベンダーがアプリを対面開発。そのアプリを2ヶ月利用して、次の課題を洗い出して、次のアプリを作り出すという流れだ。

堺市では、すでに100以上のアプリが稼働しており、導入部署も多岐に渡っている。建築課では環境調査記録アプリを用いて、現場で撮影した写真をスマホから登録し、報告にかかる時間を削減した。さらに健康福祉総務課では監査対応アプリを用いて、監査ごとの例文を自動取得できるようにしたという。

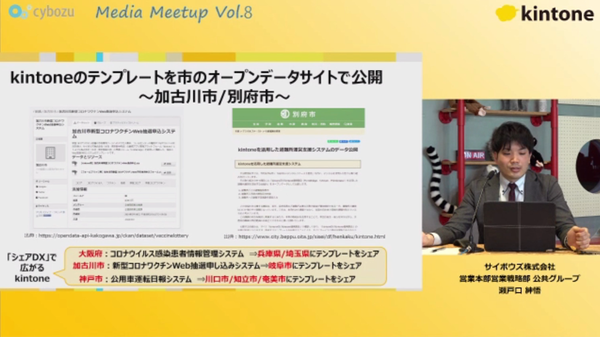

kintoneのアプリをテンプレート化し、自治体間でシェア

最後、瀬戸口氏がkintoneだからできる新しい自治体のシステムの形として提案したのは、成功したシステムやノウハウを自治体間でシェアしていくという「シェアDX」という考え方だ。これは「成功している自治体がどうしているのかわからない」という声に応え、行政だからこそできる情報や知恵のシェアを指すという。

行政は「非営利で運営される」や「規模や地域は違っていても、業務内容は似通っている」という特徴がある。そのため、1つの自治体で作ったkintoneアプリを他のkintoneにコピーすることで、他の自治体が最低限のカスタマイズでシステムを導入できるというメリットが生まれる。「自治体の特性とkintoneの仕組みがうまくマッチした仕組み」と瀬戸口氏は指摘する。

kintoneはアプリやプラグイン設定を簡単にテンプレート化し、Zipファイル形式でシェアする仕組みを持っている。コピーしたアプリのテンプレートを参考に、各自治体は自ら項目を変更・修正すれば、自治体ごとに異なるアプリを作ることができるわけだ。こうしたシェアDXは各自治体に拡大している。

たとえば加古川市はコロナワクチンのWeb抽選申し込みシステムのテンプレートを岐阜市にシェア。別府市は避難所の運営支援システムのテンプレートを市のオープンデータサイトで公開している。また、大阪府のコロナウイルス感染患者情報管理システムのテンプレートは兵庫県や埼玉県にシェアされ、神戸市の公用車の運転日報システムは、川口市、知立市、奄美市などでも活用されているという。

サイボウズもこうした自治体の取り組みを支援すべく、2020年に公共専属グループを創設。また、自治体職員であったら誰でも参加可能なコミュニティである「Govtech kintone community(ガブキン)」を開設。現在は200自治体/500名の自治体職員が参加しており、業務ノウハウやテンプレートの公開、資料や動画の提供、イベントの開催などを実施している。さらにサイボウズも自治体の出向メンバーを受け入れており、自治体職員はサイボウズ流のチームワークの広げ方を学びつつ、自治体の業務課題をサイボウズ側に共有しているという。

課題は導入している自治体が比較的人材が豊富な「県庁」「政令市」「中核市」に偏っていること。「約1700の市町村の大半を占める人口10万人を下回る一般市町村は、まだまだDXにも消極的。なにから始めてよいかわからないというところが多い」(瀬戸口氏)とのことで、マジョリティにあたる自治体に向けた製品開発や事例の共有も進めていく。その上で、今後は官公庁組織に存在するさまざまな壁を越えて、相互に情報を渡し合える壁を超えた交流を実現し、DXをさらに加速していくという。