今回はまたもやAMDのCPUというか、APUの話をお届けしよう。ただしやや普段と異なる、カスタムAPUの話である。

7月16日、ValveはSteam Deckを発表した。Steam Deckの第一報はこちらに上がっているのでお読みいただくのが早いが、SNS上ではゲームギアの再来だと話題になっていた。

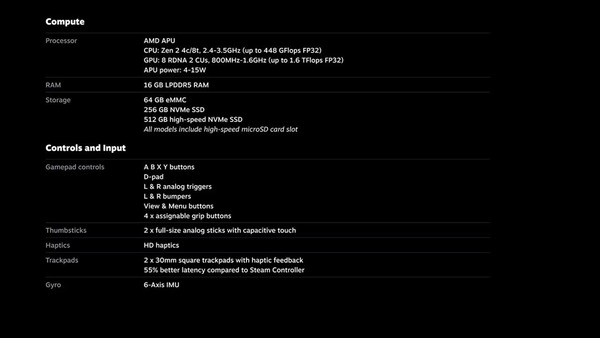

Steam Deckにはストレージ容量によって3つのモデルが用意されている。それぞれの価格は、64GBモデルで399ドル(約4万4200円)、256GBモデルで529ドル(約5万8500円)、512GBモデルで649ドル(約7万2000円)

ゲームギアとの類似性はともかくとして、主な仕様は下の画像の通りだ。

Steamworksの紹介動画“Steamworks Quick Tips - Steam Deck”より。カスタムAPUに16GB LPDDR5である

本題はこのAPUの話であるが、その話はあとでまとめてするとして、おもしろいのはこのSteam Deckが完全にPCそのものであることだ。

標準状態では、Arch LinuxベースのSteamOS 3.0が動作し、この上でSteamが動く格好だ。ではWindows向けのゲームは? というと、このSteamOS 3.0の上で動くProtonというソフトウェアを利用することで動作する。

ProtonはもともとDXVKと呼ばれる、DirectXのAPIをVulkan APIに変換して動かすトランスレーターで、これを利用してDirectXベースのゲームをVulkan APIを使って動作できるというものだ。

またDirectX以外のAPI(つまりWin32/64 API)についてはWineという、オープンソースの互換環境で動かす形になっている。少し語弊があるかもしれないが、Proton ≒ Wine+DXVK という感じだと考えていただいても大きく間違ってはいないはずだ。

もっとも当然ながら100%互換はありえないので、中にはちゃんと動作しないものも存在する可能性はある。現時点でどの程度の不具合があるかは公開されていない(そもそもこれから確認する、というゲームの方が多いはずだ)が、ProtonのページではKnown Proton Issuesとして以下の項目が並んでいる。

| 判明しているProtonの問題 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| .NET/WPF | ゲームランチャーには、.NET/WPFのようなOS依存のフレームワークではなく、Qtのようなスタンドアローン技術を使用することを勧める。ベストなのは独立したゲームランチャーを使うのではなく、ゲームクライアントのUIに機能を統合すべき。 | |||||

| Media Foundation | 帯域とディスク使用量を節約するため、VP9などのコーデックを使用することを推奨する。 | |||||

| アンチチート(不正対策) | ユーザー空間のアンチチートコンポーネントを使用することを推奨。コンポーネントは通常Wine環境で動作し、Windowsと同レベルの機能を提供できる。カーネル空間ベースのアンチチートは現在サポートされておらず、推奨もできない。現在ほとんどのアンチチート技術を提供するベンダーと協力して、Protonとの互換性を確保している。もし現在利用しているアンチチート対策がProton上で機能しない場合、ベンダーとValveの両方にサポートを依頼してほしい。 | |||||

| アンチタンパー(解析・改変対策) DRM(デジタル著作権管理) |

一般的に、ディスク使用量とパフォーマンス最適化のために、PCプラットフォームのこういった機能の使用は推奨しない。この機能はWine環境でサポートされていれば完全に動作するが、新規タイトルのサポートに大きな時間がかかる可能性がある。 | |||||

見ておわかりのように、これはゲーム開発者向けのKnown Issuesであって、ユーザー向けではない。まだユーザー向けのページはそもそも存在しない。

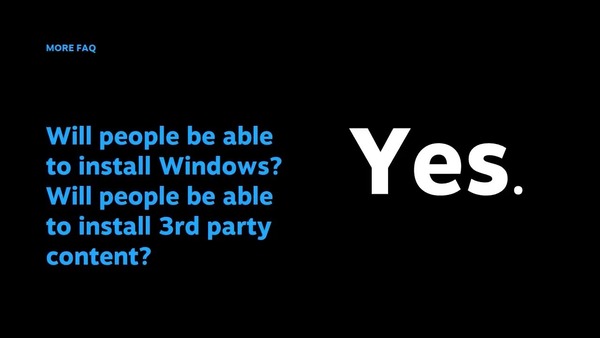

それでは不便ではないか? というユーザーは、SteamOSの代わりに任意のOSを入れることもできる。要するにWindows 10(11が入るかどうかはまだ不明)を入れられる、という話である。

もっともSteam Deckの3つのSKUのうち、64GBだとWindowsを入れたらわりとキツいことになるので、最低でも256GB版、できれば512GB版が必要と思われる。目安で言えば、32bit版で16GB、64bit版では26GBくらい占有するそうで、64GBでは40~50GBしか残らないことになる。

ちなみにこのページではわかりにくいが、Tech Specでは“すべてのモデルはM.2 Type2230のモジュールを使用する (エンドユーザーの交換を目的としていない)”とあるあたりが微妙

「それでは安いのを買ってSSDを交換すれば?」と思うところだが、“Steam Deck FAQ: 31 Big Questions Answered”の58秒目あたりで「内蔵ストレージはアップグレードできない。ただし、SDカードスロットがあるので、必要な時に必要なサイズのSDカードを装着できる」という答えがあった。

上の画像にもあるように、eMMCにしてもNVMe SSDにしても、2230サイズのM.2カードの形で提供される方式になっているようで、ただしユーザーの交換を想定していないというあたりは、例えば内部を全部バラさないと交換できないとか、そういう類になっている可能性もある。このあたりは実物を開けてみないとわからない話だが、あまり自分で交換することは想定しない方が無難だろう。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ