まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第71回

〈前編〉アニメの門DUO 石田美紀氏×まつもとあつし対談

なぜ女性が少年を演じるのか?【アニメと声優のメディア史】

2021年08月21日 18時00分更新

GHQと労働基準法が女性声優の少年役を生んだ!?

石田 ラジオドラマ的なものはやろうとしていたようです。戦後、最初に少年役を演じることになった女性声優はNHKの東京放送劇団の所属でした。じつはこの劇団、ラジオ声優さんの劇団として1941年に結成されています。

日本のラジオは1925年から始まっているので、すでにラジオドラマというか、音声によるドラマは放送されていました。でも全1回とか2回なんです。決して連続ドラマではありません。

先ほどまつもとさんが仰った朝ドラは半年間続きますよね。しかも15分という短時間で。じつはこのフォーマットを日本に持ち込んだのはGHQなんです。CIEという民間情報教育局がメディアと教育の機関をコントロールして民主化を図り、かつての日本を軍国主義、国家主義から脱却させるために持ち込んだのが、連続の「15分もののラジオドラマ」だったんです。

その代表作が『鐘の鳴る丘』で、790回という長寿番組でした。主題歌を作ったのは『エール』の主人公のモデル・古関裕而さん。この作品は子どもたちが主人公です。戦災孤児の救済のため企画自体もGHQ、CIEが持ち込んだのですが、当然出演する子どもがたくさん必要で、練馬区豊玉の小・中学校の子どもたちが出演していたんです。

最初は週に2回、土日の生放送でした。ところが人気が高まり、放送の頻度が上がることになるんです。すると録音しないと放送が間に合わなくなる。

当時の子どもの出演者がいつ生放送に参加していたのか、あるいはいつ録音していたのかを調べると、やはり学校の授業がないときでした。そして録音については、必ず夜の7時半で終わっているんです。それは労働基準法によるもので、子役は夜8時以降は使えなくなるんですね。子どもの起用がすごく難しくなった理由の1つがここにあります。

まつもと 連続ドラマでどんどん人気が出て、本音としては子どもを活躍させたくともできない、ということが現場で起きたんですね。

石田 そしてもう1つ。ストーリー展開の部分でいうと、790回も同じメンバーでやるのはつまらないじゃないですか。新キャラが必ず必要になる。たとえば、大阪弁を喋る孤児少女、という新キャラが出てくるんですよ。これは東京の子どもたちはできないだろうと演出家が判断して、プロの東京放送劇団の女性声優さんに頼んだんですね。

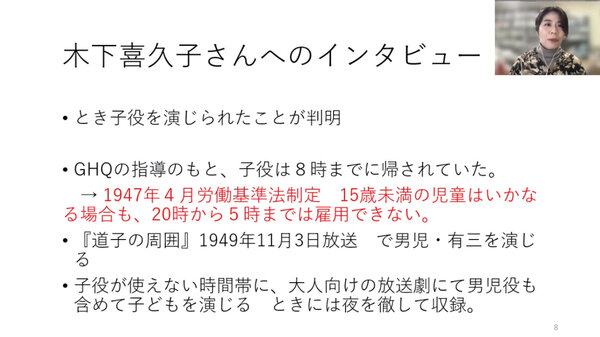

それが木下喜久子さんで、とき子という大阪からやってきた孤児少女、すごい大阪弁を喋る子を演じました。木下さんは1946年にデビューされて、47年、48年ぐらいには経験をかなり積まれていろいろなドラマに出演されていました。それで10歳ぐらいのとき子を演じて、非常に評判が良かった。そこから女の子だけじゃなくて男の子の役も回ってきたんです。

木下さんは子どもではないので、夜の8時以降に収録する場合や、夜8時以降の生放送、もしくは学校がある時間でも対応できます。その結果、ものすごく出番が増えていったようです。ちょっともう「やりすぎじゃないか」なんて言われるぐらい、たくさんのお仕事をされていたんですね。

つまり、連続ドラマを民主化・民主主義のためにGHQが持ち込んだこと。『鐘の鳴る丘』という、子どもたちの地位向上のために始まったドラマがあったこと。労働基準法で子どもを守りながらドラマを作る必要があったこと。この3つが重なりつつ、人気が出ちゃってやめられない。The Show must go on──始めてしまったら、何があっても続けなければならない──というやつですね。

そうなると新キャラが要る。そのために東京放送劇団の声優さんがキャスティングされる。当時の彼らは18歳以上で業界に入っているので、夜間の仕事も対応できるため、ものすごく活躍の幅が増える。私はこれが、女性がアニメの少年役を演じることの原点ではないかなと思っています。

声優としての俳優、そのアイデンティティー

まつもと この時代って、本当に混乱している時期で、いろいろなことが同時並行で起こっていますよね。洋画の吹き替えが「外国人が英語で喋っていることを日本語で置き換えているだけ。演技ではない」という反発があったということが今回の著書にありました。

石田 1962年に、舞台・映画で活躍していた俳優さんが「声優の仕事は俳優の仕事をダメにする」という意見を東京新聞に投稿しているんです。

まつもと いわゆる「アテレコ論争」ですね。

石田 たとえば『ガンダム』などで有名な、レジェンド声優である永井一郎さん。永井さんも元々は俳優でしたが当時、声優のお仕事をいろいろされるようになったそうです。

当時の俳優さんって、舞台だけではなかなか難しいので、新しいメディアにも進出されます。本のタイトルに「メディア史」と付けたのは、それも理由です。ラジオからテレビが始まる。テレビが始まって、アメリカ産のものが入ってくる。

まつもと ラジオ自体も、戦中のラジオと戦後のラジオとでまったく違うメディアになりました。

石田 そう、だから出演する人もまったく違うお仕事という感じになるんです。私も今、声を使って喋っていますが、声は人間の基本的な表現手段ですよね。だから誰でも「声の仕事」をやっていることになるんです。誰もがやっている仕事ということは、どの領域でも行なわれていることになり、新しいメディアが生まれればそこに必ず「声の仕事」が入り込むことになります。

だからこそ声の仕事というものは、そのつど職業としてのアイデンティティーとか、仕事の内容だとかが話題になったり、それについての周りの反発や軋轢みたいなものも起こったりするのだと思っています。

1960年代初頭にはアテレコ論争があり、そのさらに20年後にアニメというジャンルが確立されたときに、永井さんが、アテレコ論争を振り返って「あんなことは、時代をわかっていない、古い舞台俳優の偏見である」「演じるということは、もっとずっと一貫してある人間の表現の根幹なんだ」ってことを仰っているんですね。

まつもと レジェンドの金言って感じですよね。ご著書でも、永井さんの言葉が引用されているのがとても印象深いです。

この連載の記事

-

第108回

ビジネス

『陰実』のDiscordが熱い理由は、公式ではなく「公認」だから!? -

第107回

ビジネス

『陰の実力者になりたくて!』の公認Discordはファンコミュニティー作りの最前線だ -

第106回

ビジネス

ボカロには初音ミク、VTuberにはキズナアイがいた。では生成AIには誰がいる? -

第105回

ビジネス

AI生成アニメに挑戦する名古屋発「AIアニメプロジェクト」とは? -

第104回

ビジネス

日本アニメの輸出産業化には“品質の向上よりも安定”が必要だ -

第103回

ビジネス

『第七王子』のEDクレジットを見ると、なぜ日本アニメの未来がわかるのか -

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? - この連載の一覧へ