業務を変えるkintoneユーザー事例 第110回

導入後から半年でぶち当たった「キントーンズハイの終焉」の乗り越え方

在宅医療の双愛会がkintone導入で活用したのはCUSTOMINEとコミュニティ

2021年07月09日 10時00分更新

CUSTOMINEで徹底カスタマイズ 緊急往診の例

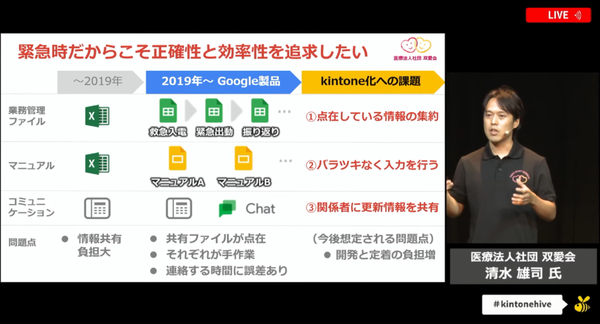

まずは緊急往診の取り組みだ。双愛会では患者さんの急変に対応するため、交代制で医師、出勤担当、救急受付担当で構成される緊急往診チームが24時間365日の出動体制をとっている。こうした緊急時だからこそ情報の正確性と効率性を追求しており、業務管理やマニュアルなどはGoogle Workspace(旧G Suite)で作成してきた。もちろんGoogle Workspaceでもある程度の効果を得ていたが、さらに品質を上げるため、kintone化にあたっては3つの課題を設定したという。

1つめは点在している情報の集約だ。今まで緊急往診の業務は、救急入電、緊急出動、振り返りなど、複数のGoogleスプレッドシートで管理されていた。これらをkintoneでまとめることで、カルテIDを入力すると、他のアプリの知りたい情報が関連レコード一覧として自動表示されるようになった。また、CUSTOMINEを用いることで、業務フロー順に項目をタブ化したことで、本来縦長の閲覧画面がすっきりしたという。「救急受付の人もまとまって見やすいと言ってくれました。本当にまとまると強かったんです」と清水氏は語る。

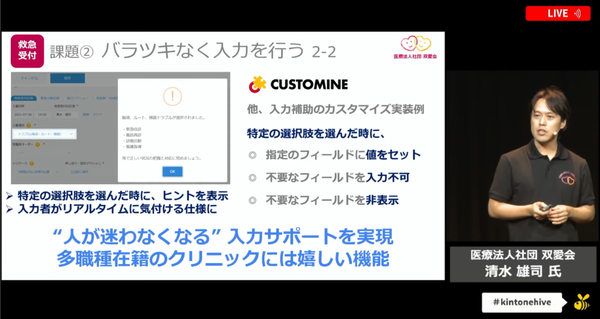

次は入力のばらつきを抑えること。こちらはCUSTOMINEの吹き出しヘルプを用いることで、わざわざマニュアルを開かなくても、入力が可能に。ほかにも特定の選択肢を選んだときに次のアクションをポップアップ表示したり、指定フィールドに値をセットしたり、入力不可や非表示のフィールドを設けることで、入力者がリアルタイムに気づけるようになった。「人が迷わなくなる。そんな入力サポートが実現した」と清水氏は語る。

3つめは関係者にいち早く更新情報を共有すること。今まではGoogle Chatを使い、ある程度の効果は出ていた。しかし、チャットは情報の蓄積や分析が苦手なこと、連絡するために手入力する必要があることを問題と考えていたという。そのため、CUSTOMINEを用いることで、kintoneのレコードが保存されたときにGoogle Chatに必要な情報を自動通知させるようにした。情報はkintoneにストックされ、Google Chatの通知URLからはkintoneの画面に直接遷移することができるようになっている。ちなみにこのGoogle Chat自動通知の開発期間は、わずか10分。「アイデアをすぐにカタチにできる喜びがCUSTOMINEにはあるなと思いました」と清水氏はアピールする。

救急受付アプリの運営により、救急受付一人当たりの作業時間はなんと月22時間も削減されたという。以前導入していた他社システムに比べた費用対効果も高く、kintoneプロジェクト全体の開発費用は連携サービス含めても約3分の1以下。「他社システムをそのまま使っていたら、おそらく2桁は違っていた。しかも今回は内製化できているので、そのノウハウを出せるようになっているのは大きな価値」と清水氏は指摘する。

そして、安心を掲げる双愛会が独自の指標としている「自宅での看取り数」は、昨年に比べて170%に向上した。「これは情報共有の仕組みのバックアップによって、日々の診療に集中できるようになった結果だと考えている」と清水氏は振り返る。

ワクチン管理も翌日対応完了! でもそこには2年間の凝縮があった

今後は医療と介護の連携で、よりkintoneを活用していきたいと語る。ケアマネジャー、病院、訪問看護などの他事業所との地域連携や、例えば理事長の出身である群馬県の医療機関など遠隔地との連携を検討していきたいと参加者に情報交換を呼びかけた。「緊急往診1つとっても、kintoneはFAXとは異なるコミュニケーション手段になってくるし、クリニック同士でタスクシェアリングのような仕組みもできると思っている」と清水氏は語る。

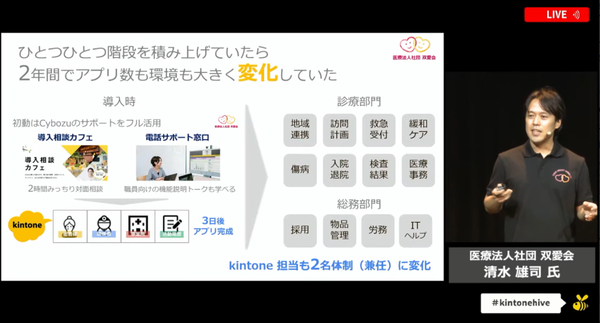

清水氏も個人として2年間のkintoneプロジェクトを振り返ってみたが、実は大きな壁や挫折は感じなかったという。「なぜか? 小さく開発、素早く軌道修正という当初の方針が結局よかったんだと思う。地道なんだけど、1つ1つ階段をのぼっていった感じ」と清水氏はまとめる。実際、2年間でアプリ数は増え、kintone担当も2名体制(兼任)になった。

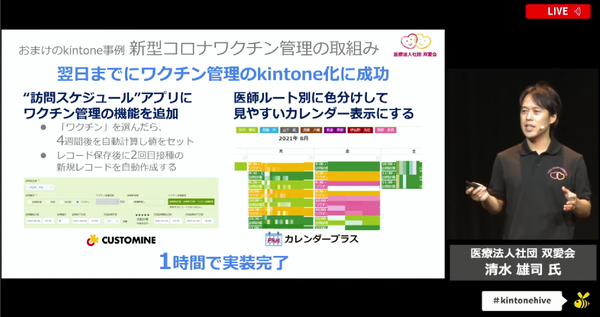

先日は新型コロナウイルスのワクチンの実施も決め、これをkintoneで管理したという事例が生まれた。ご存じの通り、ワクチンは1人につき2回の接種が必要で、2回目は3~6週間後に行なう必要がある。これを手作業でやると、短期間で数百件・数千件の集計が普段の業務に追加されるため、従業員にも大きな負荷がかかる。そのため、現場から「翌日までにkintone管理にできますか?」と持ち込まれたのだ。

数年前ならホワイトボードで管理していたであろうワクチン管理の案件だが、双愛会では翌日までにkintone化した。具体的には、訪問スケジュールアプリにワクチン管理の機能を追加。CUSTOMINEを使って、ワクチンを選んだら、4週間後を自動計算して値をセットし、2回目接種のレコードを自動生成するように設計した。さらにラジカルブリッジのkintoneプラグイン「カレンダーPlus」を用いて、医師ルート別に色分けし、見やすく表示できるようにした。

このワクチン管理の仕組み。スライドには「1時間で実装完了」と書かれていたが、実際は「2年間」だったと清水氏は指摘する。「いろんな人に教えてもらい、試行錯誤し、フィードバックをもらった2年間が、この1時間にぎゅっと凝縮された。私自身、この変化に対応できたことをうれしく思っている」と振り返る。そして、最後に「kintoneは変化に強いツール、変化を楽しめるツール」というスライドを披露し、「これからもkintoneやCUSTOMINEを使いながら、必ず起こるであろう変化を楽しんで取り組んでいきたい」とまとめた。

この連載の記事

-

第302回

デジタル

給与20%増達成で社員の人生も変えた 平均年齢64歳の地方バス・タクシー会社はkintoneで未来をつなぐ -

第301回

デジタル

コロナ禍で売上激減 社長自作のkintoneアプリで回復も、変革のラストピースになったのは -

第300回

デジタル

業務改善とは「人の弱さと向き合う」こと だからkintoneの利用は“あきらめた” -

第299回

デジタル

悪夢のExcel多重入力と決裁スタンプラリー システム刷新の反発は“ライブ改善”で乗り越えた -

第298回

デジタル

PCに行列ができる、旧態依然な業務にサヨナラを kintoneで年2546時間の残業を削った日本海ガス -

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 - この連載の一覧へ