ロードマップでわかる!当世プロセッサー事情 第579回

Tiger Lakeの内蔵GPU「Xe LP」は前世代のほぼ2倍の性能/消費電力比を実現 インテル GPUロードマップ

2020年09月07日 12時00分更新

GPUは1チップ構成だが

GPGPU用途ではマルチチップ構成を想定

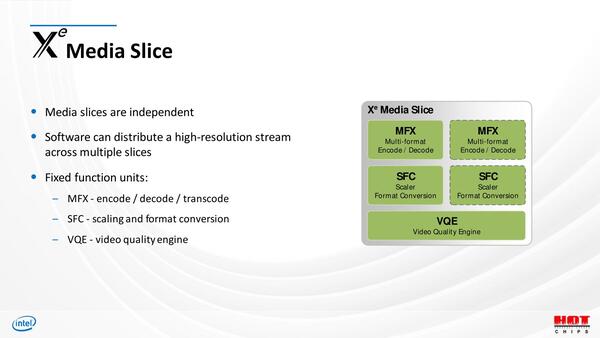

Media Sliceは動画のエンコード/デコードを担当するユニットだが、コーデックをダブル搭載できるとか、SFCを複数実装できるあたりが拡張機能となる。後で出てくるXe SG1は、このMedia Sliceが重要なポイントだという説明であった。

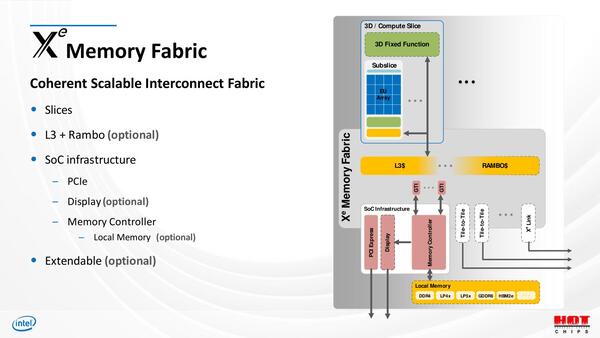

Memory Fabricは、これもさまざまなオプションが用意されている。通常はまず3次キャッシュが使われるが、HPC向けにはここにRambo Cacheが充てられることになるようだ。

Memory Fabricの説明。SoCからPonte Vecchioまで、基本構造は同じとなると、当然こういうなんでもありの構成になる。ただ現実問題としてSoCとPonte Vecchioでは扱うデータ量が桁違いなので、内部のインターコネクトも当然帯域が大きく変わるわけで、実際には基本的な設計図が同じだけで、実装はだいぶ違ったものになっていると思われる

PCI Expressは当然として、ここにLocal MemoryやXe Link/Tile-to-Tile I/F、さらにDisplay Unitなどがオプションで追加される形になる。

ちなみにスケーリングであるが、ことGPU(つまりグラフィック向け)に関して言えば、昨今ではマルチチップ構成はあまり好まれない。これは連載515回でNAVIのRB(Render Backend)の説明でも触れたが、Deferred Renderingを多用する場合、多数のEUから同一のメモリーエリアに対してアクセスが頻発することになる。

NAVIの場合はこれを1次キャッシュでカバーしているわけだが、仮にマルチチップになるとRBがアクセスしようとしたメモリー(の内容を保存しているキャッシュ)が別のタイルにあるかもしれない。そうすると、アクセスが猛烈に遅くなる。

これもあってマルチチップの技法はAMD/NVIDIAともに採用しておらず、インテルもやはりXe LPやXe HPGでは1チップ構成で済ますようだ。

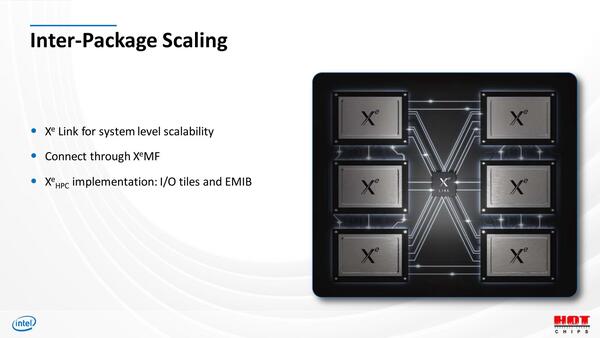

一方でGPGPU的に利用されるXe HP/Xe HPCの場合は並列度を上げても有効に使いやすく、またRBみたいなニーズも薄いことから、マルチチップ構成を積極的に追及する方向のようで、EMIBを利用した最大4Tileのパッケージや、マルチパッケージの接続が想定されている。

連載569回で説明した、Raja氏が手に持っているものが、このTile方式で接続されたものと思われる

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ