クラウドネイティブな「Veeam Backup for Microsoft Azure」発売、マルチクラウド時代に備える選択

ハイブリッドクラウドのデータ保護にVeeamが選ばれる理由

2020年07月13日 11時00分更新

「自社システムのハイブリッドクラウド化を検討されるタイミングで、バックアップ製品をVeeamに切り替えられるお客様は多いですね」(Veeam Software 斉藤 乾氏)

パブリッククラウドの利用が徐々に浸透し、既存のオンプレミスシステムをクラウドに移行してハイブリッドクラウド環境を構築したいと考える企業も増えた。もちろん、そこでは将来的なマルチクラウド展開も考えておく必要があり、それを阻害する“クラウドロックイン”は誰しもが避けたいはずだ。

Veeam Softwareが今年5月に発売した新製品「Veeam Backup for Microsoft Azure」は、そうした企業ニーズに応える“クラウドネイティブな”データ保護/バックアップ製品だ。このAzureだけでなく、Veeamはすでに、主力製品である「Veeam Backup & Replication」によってAmazon Web Services(AWS)、IBM Cloud、さらにクラウドベンダーが提供するVMware環境(VMware Cloud on AWS、Azure VMware Solution、Google Cloud VMware Engine)にも対応しており、企業ユーザーの柔軟なクラウド活用を支援する陣容を着実に整えつつある。

ハイブリッド/マルチクラウド時代に必要なバックアップとはどんなものか、またなぜ多くの企業がVeeam製品を選ぶのか。製品だけでなく、企業ユーザーの現状や課題もよく知るVeeam Softwareの斉藤 乾氏、卯花 渉氏に話を聞いた。

パブリッククラウドのデータ保護に対するユーザー企業の「誤解」

まずは斉藤氏、卯花氏に、企業ユーザーのパブリッククラウド(IaaS)におけるデータ保護の実態がどんな状況なのかを尋ねてみた。残念ながらクラウド環境においては、バックアップ/リストアツールの活用は「まだまだ浸透していない」というのが両氏共通の見解だ。

古くからオンプレミス環境で業務システムを構築する際には、同時にバックアップ/リストアの仕組みを用意してデータ保護を図るのが、いわば常識であった。それなのになぜ、クラウド環境では同じように浸透していないのだろうか。斉藤氏は、ユーザー側に「誤解」があるのではないかと指摘する。

「あくまでも推測ですが、クラウドベンダーが保証するインフラレイヤーの信頼性や可用性と、データの保護レベルを混同されているケースが多いのではないでしょうか」(斉藤氏)

クラウドベンダー各社では、提供するクラウドサービスで「SLA(サービスレベル保証):99.9%」といった可用性をうたっており、それを見たユーザー企業は、なんとなくデータも同じように保護されるものと捉えてしまいがちだ。

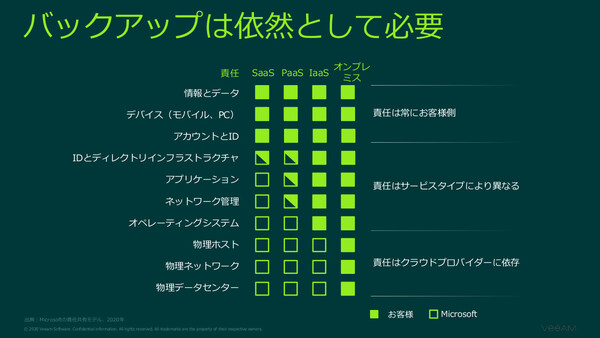

しかし、クラウドサービスには「責任共有モデル」というものが存在する。IaaSの場合、インフラレイヤーの各種サービスはクラウドベンダー側の責任で可用性を維持/保証するが、インスタンス(仮想マシン)より上のOSやアプリケーション、データといったレイヤーは、ユーザー側の責任範囲と定められている。たとえば、クラウドストレージサービスに何らかの障害が発生してユーザー企業の重要なデータが失われたとしても、そのデータは保障の対象外である。

もちろんクラウドサービス側の障害だけでなく、ユーザー側の操作ミスやアプリケーションの不具合、さらにランサムウェアへの感染などでデータ損失が発生することもある。確実にバックアップ/リストアできる仕組みを用意しておかなければ、重大なビジネス損失につながりかねない。

ただ、ユーザー企業側の気持ちもわからなくはない。バックアップはあくまでも“保険”であり、そこに運用の手間やコストをかけたくない。そもそも、クラウドを利用する際に企業が期待するメリットは「運用の簡便さ」や「無駄なコストの排除」であり、バックアップ処理に大きな手間とコストがかかるならば、そのメリットが損なわれてしまう。ましてやハイブリッドクラウド環境においては、手間もコストも二重にかかってしまう。そうした考えから、クラウドのバックアップ導入がつい先延ばしになっている企業も多いのではないだろうか。

Veeamがパブリッククラウド向けに提供するバックアップ製品は、こうしたハイブリッド/マルチクラウド環境における課題を解消する、シンプルかつ強力なソリューションだ。以下ではVeeam Backup for Microsoft Azureを例にとって、その特徴を概観していこう。

クラウドネイティブ、シンプルな「Veeam Backup for Microsoft Azure」

Veeam Backup for Microsoft Azureは、オンプレミス環境向けのバックアップ製品をそのままクラウド環境に移行したものではなく、クラウド環境向けに開発された“クラウドネイティブな”バックアップ製品だ。卯花氏は、クラウドネイティブな製品ならではの特徴を次のように説明する。

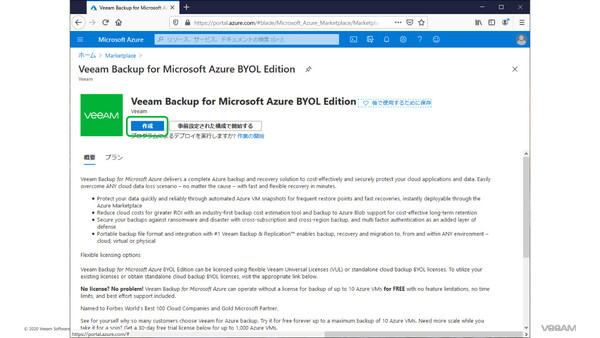

「まずは、マイクロソフトの『Azure Marketplace』から簡単にデプロイ(展開)できること。ユーザー自身でバックアップシステム用の仮想マシンを立て、ISOイメージをマウントしてインストール――といった面倒な導入作業は不要です。また、バックアップ対象の仮想マシンにエージェント(ソフトウェア)をインストールする必要がない、エージェントレスでのバックアップも特徴です」(卯花氏)

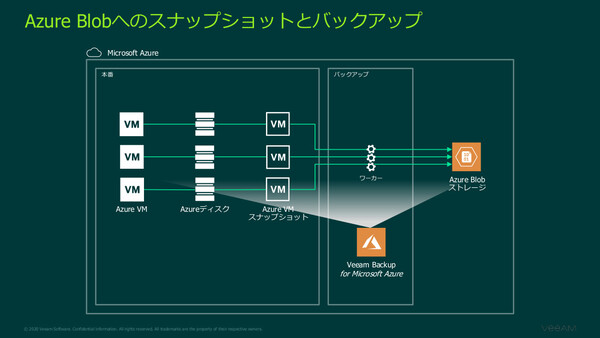

Veeam Backup for Microsoft Azureの基本的な仕組み。AzureネイティブのVMスナップショット機能を用い、そのデータをAzure Blobストレージにバックアップすることで、高頻度かつ確実なデータ保護を行う

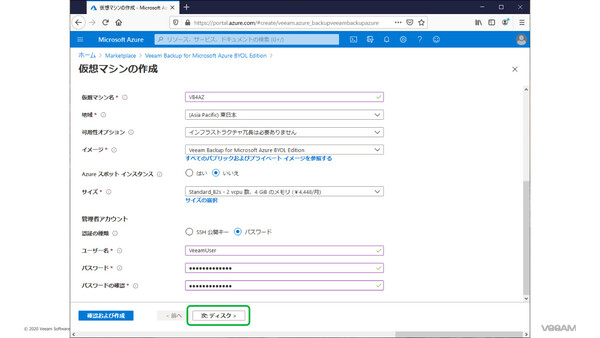

実際に斉藤氏がデプロイ手順のデモを見せてくれた。Azure Marketplaceで検索し、「今すぐ入手する」をクリックすると、あらかじめ用意されたAzure Resource Managerテンプレート(ARMテンプレート)に基づいて「仮想マシンの作成」画面が表示される。あとは仮想マシン名やサブネットなど、いくつかの簡単な設定を行うだけでデプロイ作業が完了する。「仮想マシン作成画面は通常と同じなので、Azureに慣れているユーザーならば3分ほどでデプロイできると思います」(斉藤氏)。

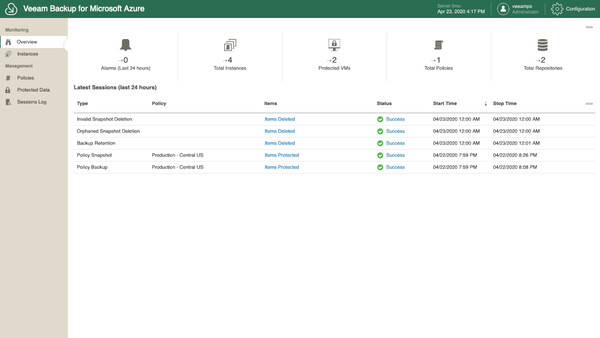

デプロイ後、このVeeam Backupの仮想マシンにWebブラウザでアクセスし、専用Azureアカウントの設定を行えば、GUIでバックアップ状況を一覧し、バックアップ対象の仮想マシンにポリシーを適用する管理コンソールが開く。デプロイだけでなく、設定や運用も非常にシンプルだ。

卯花氏が述べたように「エージェントレス」も大きな特徴だ。Veeam Backup for Microsoft Azureは、Azure管理プラットフォームとAPI経由で連携し、スナップショットとバックアップの取得をポリシーベースで自動実行してくれる。仮想マシンを構築するごとにエージェントをインストールする手間がかからず、Azureネイティブのスナップショット機能を利用する仕組みのため信頼性も高い。

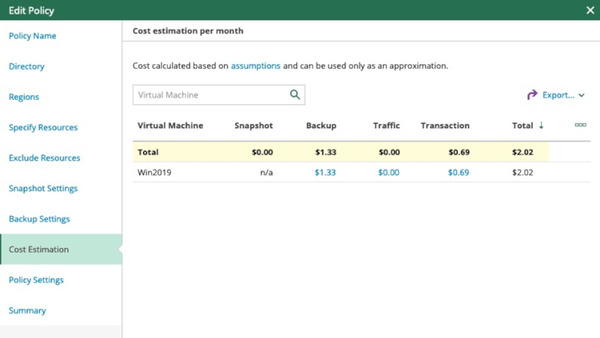

バックアップコストの見積もり機能(コストカリキュレーター)も備えている。これはポリシーを設定する際に、バックアップ対象の仮想マシン容量に応じて、月額コスト(クラウドストレージやネットワークの利用料金の合計)を概算してくれる機能だ。

なお、AWS向けの「Veeam Backup for AWS」も、上述したAzure向け製品とほぼ同様の機能を備えている。「AWS Marketplace」から「AWS CloudFormation」テンプレートを使って簡単にデプロイすることができ、エージェントレスで稼働する点も同じだ。

Azure向けに先んじて、Veeam Backup for AWSは6月にバージョンアップ(v2)された。ここではスナップショットのデータを他リージョンにレプリケーションし、そこでリストアできるディザスタリカバリ(DR)機能なども追加されている。2019年末の初版(v1)リリースからわずか半年でのバージョンアップであり、今後も迅速な機能拡充やクラウドサービスとの連携強化が期待できそうだ。

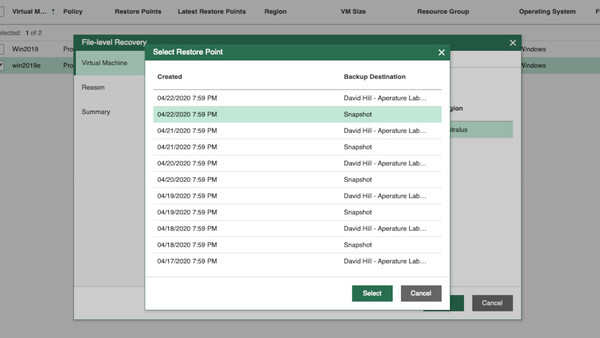

「Azure、AWSとも、クラウドベンダー自身でもバックアップツールを提供しています。ただし、たとえば別のリージョンや異なるインスタンス/仮想マシンにはリストアできない、ファイル単位ではリストアできないなど、細かな対応までは少し難しい。“餅は餅屋”と言うように、長年バックアップ製品を開発してきたVeeamは、やはりユーザー視点での細かいニーズに対応した機能が充実していると自負しています」(斉藤氏)

なおVMC on AWSやGoogle Cloud VMware Engineといった、クラウドベンダーがパブリッククラウド上で提供するVMware環境のバックアップにも、「Veeam Backup & Replicatoin」製品で対応している。

ハイブリッド/マルチクラウド環境でのキーワードは“ポータブル”

冒頭でも触れたように、現在では多くの企業がハイブリッドクラウド/マルチクラウド環境を目標としたIT戦略を立てている。Veeamのバックアップ製品群であれば、こうした環境でもすぐれた優位性を発揮する。そのキーワードは“ポータブル”、つまり可搬性だ。

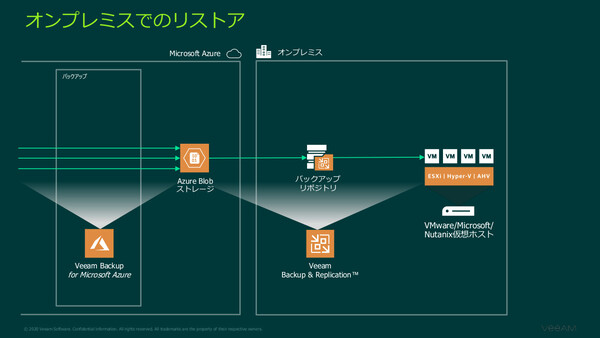

まずはワークロードを“ポータブル”にする仕組みがある。Veeam製品は、物理マシン/仮想マシン/インスタンスのバックアップイメージをすべて共通ファイル形式(vbkファイル)で保存する。そしてこのvbkファイルは、バックアップ元とは異なる環境にもリストアすることができる。

この仕組みを活用することで、ワークロードを異なる環境へも柔軟かつシームレスに移動させることができる。オンプレミスからクラウドへのワークロード移行をはじめ、“クラウドロックイン”を回避するためのマルチクラウド間インテグレーション、クラウド上の開発環境からオンプレミスへの本番環境への展開など、“全方位”でのバックアップ/リストアを可能にする。ふだんはオンプレミス環境でシステムを運用しつつ、災害時などには「インスタントVMリカバリ」を使って即座にクラウドでサービス提供を継続する、クラウドDR環境の構築も容易だ。

もうひとつ、Veeamでは製品ライセンスも“ポータブル”である。昨年10月には、従来から提供していたポータブルライセンスを拡充した、新しい「Veeamユニバーサルライセンス(VUL)」の提供を開始した。

ワークロードが柔軟にハイブリッド/マルチクラウド環境を移動するようになれば、それに合わせてバックアップシステムも移動しなければならない。しかし、旧来のバックアップ製品ではオンプレミス/仮想環境/クラウド環境のそれぞれにライセンスが存在し、個別に購入する必要があった。

VULでは、ライセンスの計算単位を「保護対象のワークロード数」として旧来の壁を取り払い、ライセンスを柔軟に移動できるようにしている。旗艦製品である「Veeam Availability Suite」のフル機能に対応し、物理マシン/仮想マシン/アプリケーション/NAS、そしてパブリッククラウドをすべてカバーする。もちろん、今回紹介したVeeam Backup for AWS/Azure(BYOL:ライセンス持ち込み版)でも対応している。

「VULは、Veeam製品への投資が将来的にも無駄にならないライセンス形態だと言えます。お客様にも、オンプレミス向けに購入したライセンスがクラウドで再利用できる点をご評価いただいていますね」(卯花氏)

* * *

Veeamでは現在、「クラウド・データ・マネジメント」というビジョンを掲げ、データ保護ソリューションの拡充と機能強化を進めている。これからのハイブリッド/マルチクラウド時代には、上述した「ポータビリティ」のほか、「バックアップと復元」「監視と分析」「オーケストレーションと自動化」「ガバナンスとコンプライアンス」の機能がデータ保護に求められることになる。これを着実に実現していく方針だ。

「将来的にはクラウドに移行したい、でも現在はまだそこまでではないというお客様でも、『将来に備えて』Veeamを導入しておくのがよさそうだ、とご採用いただくケースが増えました」(卯花氏)

「日本のマーケットで『クラウドバックアップならばVeeam』という評価が立ち上がりつつあります。そのご期待に添えるよう、これからも『マルチクラウド時代の課題解決』を考え、注力し続けたいと考えています」(斉藤氏)

(提供:Veeam Software)

この連載の記事

-

第19回

sponsored

「Microsoft 365」のバックアップが必要な「7つの理由」とは -

第18回

sponsored

なぜEmotetの脅威を軽視すべきでないのか―ランサムウェア犯罪グループの実像を知る -

第17回

sponsored

ランサムウェア、「身代金の支払い」よりも確実にビジネスを継続する方法 -

第16回

sponsored

ランサム対策として「本当に意味のある」バックアップの実践ポイント -

第15回

sponsored

ハイブリッド/マルチクラウド戦略の課題とVeeamがもたらすメリット -

第14回

sponsored

Veeam最新版「VBR V11a」から、さらにその先の未来を考える -

第13回

sponsored

これから1年間、Veeamはどう進化するのか ―ロードマップと国内戦略 -

第12回

sponsored

ランサムウェア対策としての「正しいバックアップ手法」を知ろう -

第11回

sponsored

「ランサムウェア対策はバックアップしておけば大丈夫」…ではない! -

第10回

sponsored

「Microsoft 365」のデータを守る、バックアップ製品の正しい選び方 -

第9回

sponsored

Hyper-VやOracle DBなど「Veeam v11」はインスタントリカバリも大幅強化 - この連載の一覧へ