ドラッグ&ドロップでシステムを開発できるローコード開発ツール「OutSystems」。日本法人設立から3年が経ち、待ったなしのデジタルトランスフォーメーションを実現するツールとしてエンタープライズでの利用も増えてきた。OutSystemsジャパンの代表取締役社長アーノルド・コンセンコ氏に、日本のシステム開発の課題やDXの進め方、そしてOutSystemsの提供できる価値について話を聞いた。(インタビュアー アスキー編集部 大谷イビサ)

日本ではビジネスとITとの距離感が課題

大学時代に日本に留学して、経済と日本語を学んだコンセンコ氏。日本企業での就業経験を経て、エンタープライズ向けのITソフトウェア会社をいくつも立ち上げてきた。その間、パッケージソフトのブームや日本でのITの商習慣、海外でのIT動向までを長らく俯瞰し、2017年にOutSystemsの日本法人を立ち上げた。そんなコンセンコ氏から見た日本のITの課題は、ビジネスとITとの距離感、ユーザー企業とSIerとの不幸な関係だという。

「米国やヨーロッパはビジネスとITは対等なパートナーです。両者が共同で実現したいことをまずリストアップし、次にユーザーの立場でストーリーを作り、そこから開発に入ります。でも、日本企業ではITとビジネスのバランスが崩れている気がします。ユーザー企業はビジネス要件まで含めてSIerに丸投げしたり、IT部門をSI子会社化させて、いわば下請けのような労働をさせてきました。SIer側も人月ビジネスになるので、プロジェクトを長期化させることで、ビジネスの単価を補いがち。当然、現場は疲弊するので、イノベーションは生まれなくなります」(コンセンコ氏)

OutSystemsジャパン 代表取締役社長 アーノルド・コンセンコ氏

また、開発手法もウォーターフォール型で時間だけがかかり、作ったモノとほしいモノが乖離する事態が起こる。せっかくお金と時間をかけてシステムを構築しても、エンドユーザーが拒否反応を起こしてしまうし、すでにビジネスに追いつけなくなってしまう。しかも、柔軟性のないレガシーシステムの場合、ソフトウェアもブラックボックスになっているし、開発・運用できるメンバーの確保もそろそろ難しくなっている。いわゆる攻めのITができないのは大きな問題だ。

「日本では99%以上の完成度を求めます。最後の5%の品質を高めるために、とてもお金と時間をかけます。ユーザー企業側からREPをもらって、それに対応するために数ヶ月費やしていました。でも、欧米はビジネスとITが話し合い、8割の完成でトレードオフを考えます。SIer側もRFP対応に数ヶ月かけるのであれば、受注のための営業ツールとして、いっそのことプロトタイプを作ったほうが速いと思います」(コンセンコ氏)

「すべての会社がソフトウェア企業になる」と予言されている中、ビジネスとITがタッグを組み、アジャイルな形で開発を進め、スピーディにPDCAを回していくのが、これからの開発スタイルだ。こうした開発体制の実現に大きく寄与するのがOutSystemsになるという。

高い実績と再利用性、クラウド前提の設計

OutSystemsがポルトガルのリスボンで設立されたのは、今から18年も前の2001年にさかのぼる。創業者のパウロ・ロザード氏はウォーターフォール型で長い期間かけて開発されたシステムがまったく投資対効果にあわなかったことに悲嘆し、今で言うローコード開発のツールを作った。これが現在のOutSystemsの基盤になっている。

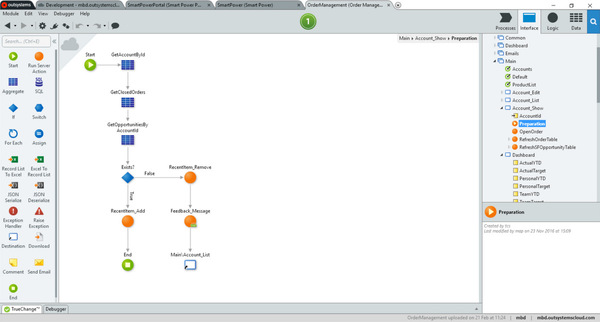

OutSystemsの特徴は、開発コンポーネントに当たるエンティティをドラッグ&ドロップで配置することで開発ができる点だ。Webアプリも、モバイルUIも、ネイティブアプリも、GUIをプレビューしながら、バックエンドのロジックやワークフローも同時に設計できる。コンポーネントの再利用性が高いのも大きな売りで、現在2900以上のコンポーネントがOSSとして登録されているという。

歴史と実績を持つ開発ツールだけに便利な機能も満載している。画面の設計に関してはデータ分析により、省力化が図られている。たとえば、郵便番号のフィールドを設定したら、住所や電話番号などのフィールドが自動的に候補として表示されるという。また、アプリ内からエンドユーザーのフィードバックを開発者に戻す機能も用意されている。

さらにシステムのデプロイに際しては、コンポーネント間の依存関係のチェックや複雑なバージョン管理、ロールバック、パフォーマンスチェックも可能。性能面でどこに問題があるのか、コードレベルまで見ることができるし、さまざまなレベルの負荷テストも用意されている。デプロイ先も、オンプレミスやパブリッククラウド、コンテナなどさまざまな選択肢がある。OutSystemsという名前自体がそもそも「通信事業者のシステムを外部に作る」という意味なので、概念しかなかったクラウドコンピューティングを当初から意識していたわけだ。

「BPMやコジェネレーター、DevOpsなどからスタートしている競業他社と異なり、OutSystemsは当初からクラウドを想定して開発されています。だから、コンテナのような先進技術にもいち早く追従できます」(コンセンコ氏)

ローコード開発ツールはIT部門やSIerの敵ではない

日本のエンタープライズにおいてもシステムの内製化は進んでいる。そんな中、アプリ工場の工作機械とも言えるローコード開発ツールは、今後3年間で利用率が65%にまで高まると見込まれており、実際に北米ではかなりのスピードで普及が始まっている。OutSystemsのユーザーは半分近くをエンタープライズ企業が占めており、残りは中堅・中小企業、スモールビジネスという規模になる。

「ユーザー企業がアプリ開発のガバナンスを獲得し、高品質なアプリを迅速に作れる工場を作るためには、ローコード開発ツールの戦略が必要になります。その点、スモールビジネスはほぼ現場が開発しているし、中小中堅企業は外部への発注コストを下げるために内製するというモチベーションが働きます。一番、悩んでいるのはビジネスとITの距離が遠いエンタープライズだと思います」(コンセンコ氏)

「一番、悩んでいるのはビジネスとITの距離が遠いエンタープライズ」(コンセンコ氏)

この数年デジタルトランスフォーメーション(DX)というキーワードが大きな経営課題に挙がり、日本企業にとっても、いよいよ待ったなしとなった。しかし、企業がDXを実現するためのソフトウェアエンジニアはもはや確保するのが難しい。ビジネスがイニシアティブをとったDXを推進したいのに、リソースが足りない。その点、OutSystemsは業務知識に強いノンテク人材から、ハイレベルのエンジニアまで幅広くカバーしているのが大きなメリットだ。

「OutSystemsは、ビジネスにエンパワーでき、少ないリソースで、短期間にシステムを開発できます。微に入り細をうがつような設計仕様書よりも、スピーディに成果物を見ながら、ビジネス側の視点でPDCAのサイクルを回していくことができます。だから、ユーザー企業にとっても、SIerにとってもローコード開発ツールは敵ではなくなっています。時代が変わってきたんです」(コンセンコ氏)。

「デジタルトランスフォーメーションで日本企業の競争力に貢献する」。これは常日頃からコンセンコ氏が語るOutSystems日本法人としてのミッションだという。コンセンコ氏にOutSystemsが日本企業に提供できる価値について聞いた。

「ユーザー企業に対しては、ビジネスとITの関係を正しいバランスに戻すこと、SIerに対しては速く、高品質なシステムを構築できる体制へのシフトを、価値としてお届けしたい。日本はドメインエキスペリエンス(現場の経験)に強い人材が圧倒的に多い。こういう人たちがシステムを容易に開発できるようになれば、それは知的財産(IP)になっていき、ひいては日本の生産性向上やGDPの引き上げにもつながっていくはずです」(コンセンコ氏)

(提供:OutSystems)