ローコード開発に加え、アプリのデプロイ/運用/監視/管理まで統合して提供

OutSystems、ローコード開発基盤「OutSystems Developer Cloud」提供開始

2023年04月18日 07時00分更新

OutSystemsは2023年4月14日、ローコード開発プラットフォーム「OutSystems Developer Cloud(ODC)」の国内提供開始を発表した。同月新設されたOutSystems Cloud東京リージョンでの利用が可能となっている。

ODCは、2022年11月に同社が開催した年次イベント「NextStep 2022」において発表されたもので、グローバルでは2023年初頭から提供を開始していた。クラウドネイティブアプリケーション開発向けの統合プラットフォームとして、アプリの開発、構築、運用環境を支援。スピードが求められるプロジェクトや、大規模プロジェクトにも対応できるとしている。

幅広いシステムに、開発や運用の自動化手段を提供

OutSystemsは2001年にポルトガルで設立され、ローコード開発分野でおよそ20年の歴史を持つ。現在は世界87カ国、22業界を対象に事業を展開。グローバルパートナー400社との連携や、60万人が参加する開発者コミュニティの運営も行っている。日本法人のOutSystemsジャパンは、2017年1月に設立された。

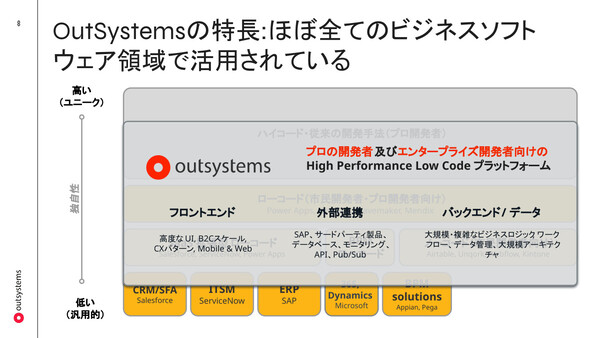

OutSystemsジャパン ソリューションアーキテクトマネージャーの廣瀬晃氏は、「開発現場で発生している『大量のバックログ発生』『開発者不足』『開発したシステムの運用のしにくさ』といった問題の多くは、(開発や運用を)手作業に頼っていることに起因する」と指摘し、OutSystemsはそれらの自動化をミッションに掲げていると説明する。その対象も、フロントエンドからバックエンドまでフルスタックであり、大規模なミッションクリティカルシステムへの適用もスコープに含むという。

クラウドネイティブ環境を構築済みで提供、開発を迅速にスタートできる

今回提供を開始したODCは、「高い生産性」「様々なユースケースへの対応」「変化するシステムへの対応」の3点を目指して開発された開発プラットフォームだ。

「高い生産性」では、ODCはローコードならではの高速開発だけでなく、デプロイ/運用/監視/管理などを含む開発ライフサイクル全般をサポートする統合的なプラットフォームであり、開発に留まらず、運用面での生産性も高めるとする。「様々なユースケースへの対応」では、ミッションクリティカルを含むあらゆるユースケースに対応するために、セキュリティ/パフォーマンス/拡張性/可用性/信頼性も重視していることを強調。「変化するシステムへの対応」としては、ビジネス環境の変化によって、アプリケーションの開発中やリリース後であっても要件変更が発生することを捉え、アプリの仕様変更にも迅速かつ柔軟に対応できる機能を搭載している。

「DXの推進においては、クラウドネイティブ化、ローコード開発の2つの技術トレンドがある。これらをサポートするのがODCだ。ODCは、クラウドネイティブなハイパフォーマンスローコードアプリケーションプラットフォームと位置づけている」(廣瀬氏)

またOutSystemsジャパン シニアソリューションアーキテクトの阿島哲夫氏は、クラウドネイティブアプリケーションの開発における課題を挙げ、ODCによりそれを解決できると説明する。

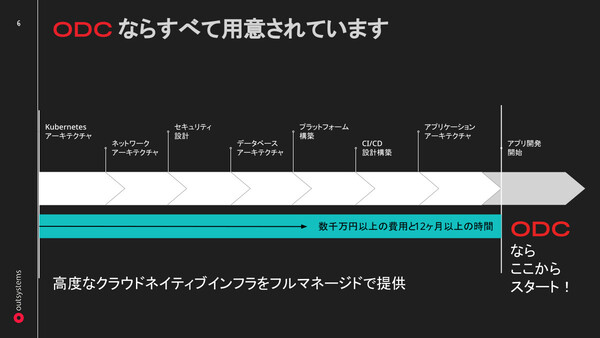

「Kubernetesやコンテナ、各種クラウドサービス、マイクロサービスといったクラウドネイティブなインフラの活用、構築、運用には、クラウドアーキテクトやデータベースアーキテクトなどの専門知識を持った人材が必要だ。また、様々なアーキテテクチャの検討を行ったり、セキュリティなどの設計構築が必要など、クラウドネイティブアプリケーションを開発する準備には数千万円以上の費用と12カ月以上の時間がかかり、ハードルが高いのが実態。だが、ODCならばここまでを用意した状態から開発をスタートできる。高度なクラウドネイティブインフラストラクチャをフルマネージドで提供することができる」(阿島氏)

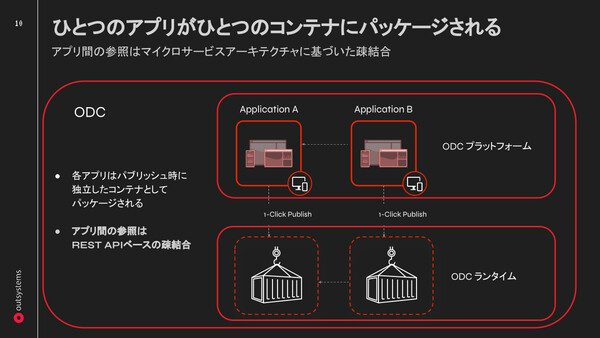

ODCはKubernetesをアーキテクチャーの中心におき、マイクロサービスやオートスケールの利用、OpenID Connectなどの最新認証方式に対応するほか、Open Telemetryによるログサービス、Amazon Aurora PostgreSQLの利用やモダングローバルCDN、最新セキュリティ環境なども提供される。「常に最新状態のプラットフォームを提供できる。また、OutSystemsのプラットフォームとアプリケーションのランタイムを分離しているのもODCの大きな特徴である」とした。

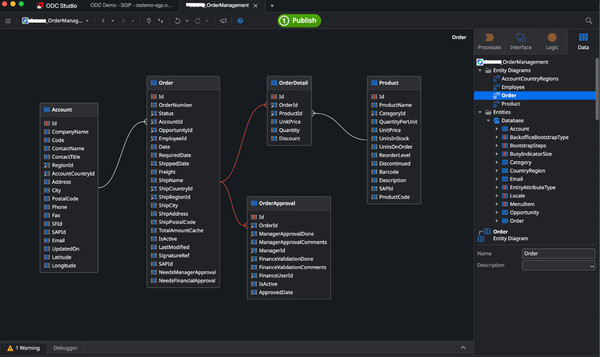

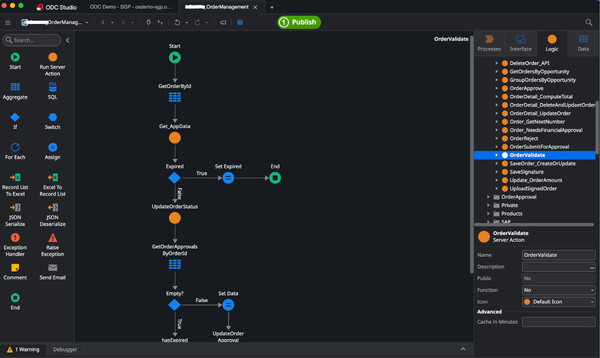

ODCでは、ひとつのアプリがひとつのコンテナにパッケージして実行され、アプリ間の参照は、マイクロサービスアーキテクチャに基づいた疎結合となっている。そのほか、インフラ管理、ユーザー管理、ログ監視、アプリケーション管理などをODCポータルに統合して管理を効率化している点も特徴にあげた。

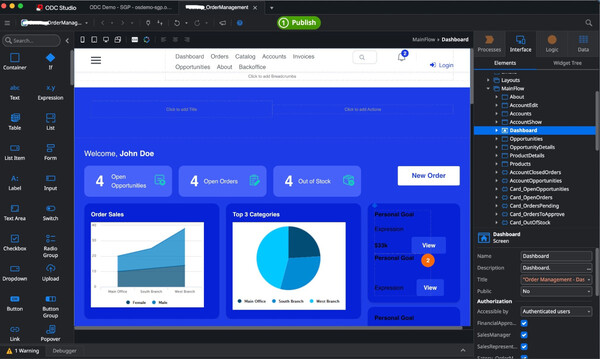

既存製品の「OutSystems 11」と併用可能、今後の機能拡張予定も紹介

ODCによるアプリケーション開発は、既存製品である「OutSystems 11(O11)」と基本的に同じ操作となっており、開発者は既存のスキルを生かすことができる。データモデルをビジュアルに定義し、ソリッドおよび画面を作成して、ボタンをクリックするだけでアプリのビルドや実行環境へのデプロイが実行される。

「ODCインフラ上にはO11の実行環境を提供予定であり、O11上で開発したアプリもそのまま移行できる。また、O11は最短でも2027年3月まで提供することがアナウンスされている。短期的にはO11とODCを併用してもらい、利用者の任意のタイミングでODCへ移行できる」(阿島氏)

ODCでは、KubernetesやAurora PostgreSQL、Linux Containerでアプリが実行され、.Net CoreとReact.jsでビルドされる。当面は、OutSystems Cloudのみで提供するが、将来的には、顧客管理のAWSやAzure上に構成するKubernetes環境もサポートする予定だ。

「2023年4月には東京リージョンを開設しており、日本でODCを契約したユーザーは東京リージョンを利用できる。将来的には、開発したアプリを異なるリージョンに展開するマルチリージョン構成もサポートする」(阿島氏)

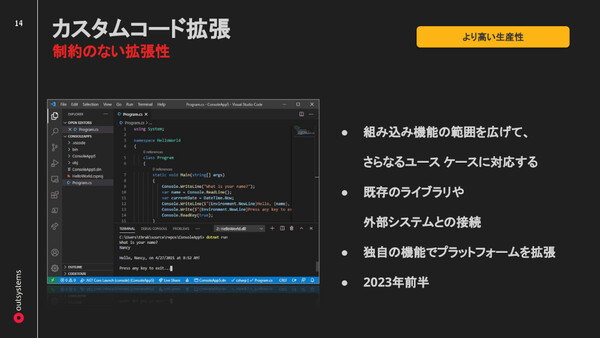

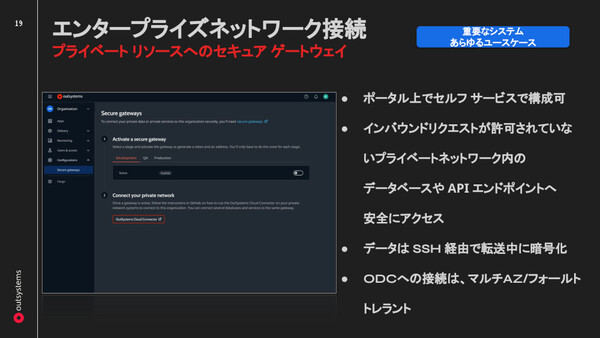

阿島氏は、ODCにおける今後の機能拡張についても説明した。組み込み機能の範囲を広げてさらなるユースケースに対応する「カスタムコード拡張」や、外部データベースに簡単に接続する「外部データ接続」の機能を2023年前半に追加。より使いやすいURLを持つ外部公開アプリを構成することが可能な「検索エンジン最適化」、アプリのきめ細かいアクセス制御を行う「IPアドレス制限」、プライベートネットワーク内のデータベースやAPIエンドポイントへの安全なアクセスを行う「エンタープライズネットワーク接続」のほか、SOC2への対応も図るという。