後継機のHP 3000 Series IIを出荷

晴れてコンピューターメーカーの仲間入り

もう1つ余談を。MPEの改修が終わり、製品出荷に目途が立った1973年11月、HP 3000シリーズのマーケティングマネージャーを務めていたJim Treybig氏がHPを辞任する。

彼は自身以外に多くのHPのエンジニアを引き連れ、Tandem Computerを設立した。まさかその会社が2002年に再びHPに買収されるとは思っていなかっただろう(Treybig氏は同社のCEOを、COMPAQに買収される直前の1996年まで務めている)。

さて、ターゲットを引き下げたことで一応安定はしたHP 3000シリーズであるが、根本的なところで32~64ユーザーをサポートできるマシンという本来の目的は全然達成できていない。

これを実現すべくハードウェアに手を入れたのがHP 3000 Series IIである。もともとのHP 3000シリーズが芳しくなかった最大の理由は、メモリーが128KBに制限されてまったくニーズに追いつかなかったことにある。

そこでメモリーにバンク切り替えを採用し、最大512KBまで利用可能メモリーを増やしたのがHP 3000 Series IIである。

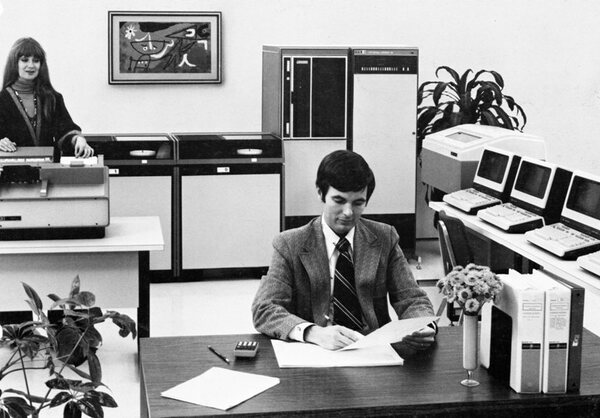

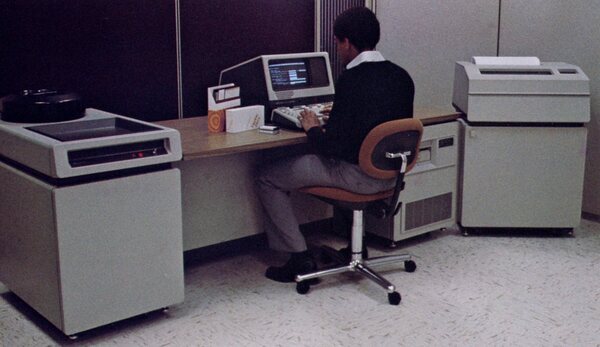

画像の出典は、“HP Computer Museum”

これによって、同時に最大32ユーザーまで利用可能になった(とはいえ、まだ当初の64ユーザーにはたどり着かなかったが)。初期のHP 3000との互換性もおおむね保たれており、Long floating Point命令が3wordから4wordに変更されたこと、Chronous instrunctionが廃止され、代わりにClock and Calendar intrinsicsが追加された程度だったという。この変更により、連続的なバッチ処理や多数のユーザーによるTSS(Time Shareing System)の実行も現実的になった。

この後も3000シリーズの拡充は続く。1977年には、HP 3000 Series IIをベースにメモリーをコアメモリーにして価格を下げたHP 3000 Series Iをリリース。性能は当然下がるが価格も7万5000ドルとずいぶん下がった。

1978年には256Kbit DRAMを利用し、最大2MBまでメモリー搭載量を増やしたHP 3000 Series IIIを投入、さらにこれを(若干の拡張性削減とあわせて)小型して19インチラックへの搭載やデスクサイドへの設置を可能としたのが1978年のHP 3000 Series 33である。

この後も1979年のSeries 30、1980年のSeries 44、1981年のSeries 64、1984年のSeries 37、1985年のSeries 58、1986年のMicro CX/XE、1988年のMicro LX/GX/RX、とどんどん進化していく。

性能もまた向上しつつあり、たとえばSeries 68はSeries III比で6.7倍高速化されているのだが、それでも16bitマシンであることに変わりはなく、絶対的な性能は高いとは言えなかった。すでにDECは32bitアーキテクチャーのVAXを投入、MotorolaもMC68000を1980年に投入しており、HP 3000シリーズはこうしたものと戦う必要があった。

なにしろアーキテクチャーの基本はPDP-8を参考にした典型的なCISCであり、ところが1980年代に入るとRISCプロセッサーが登場することで、さらに性能が開くことになる。こうした状況を鑑みて、HPも新たに新プロセッサーを開発することを決断する。

“Spectrum”というコード名で知られる、この新HPを搭載した3000シリーズの開発は、またもや茨の道であったのだが、この話はまた後で。とにかく最初の数年の苦闘の結果として、HPは1974年以降にきちんとコンピュータメーカーらしく製品を出せるようになった。

この連載の記事

-

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 -

第852回

PC

Google最新TPU「Ironwood」は前世代比4.7倍の性能向上かつ160Wの低消費電力で圧倒的省エネを実現 - この連載の一覧へ