APM(Application Performance Management)からスタートし、デジタルサービスにおける可視化を提供するNew Relic(ニューレリック)。日本法人のメンバーにビジネス概況や「オブザービリティ(可観測性)」の概念、そして新サービス「New Relic One」で目指すものを聞いた。

New Relic 副社長 宮本義敬氏、代表取締役社長 小西真一朗氏、シニアソリューションコンサルタント 日吉 潤一郎氏

APMを超えて、ビジネス層に可視化を提供するプラットフォーム「New Relic」

New Relicは、もともとCAに買収されたAPMベンダーのWilyを率いていた創業者のルー・サーニーCEOが、クラウド時代のAPMベンダーとして2008年に創業。アプリケーションのパフォーマンスを可視化するAPMからスタートし、モバイルやブラウザなどのフロントから、インフラ、ビジネスレイヤーまで幅広い可視化を提供するプラットフォームに成長している。

創業6年でニューヨーク証券取引所への上場を実現。現在グローバルの拠点は11拠点、従業員は1800名以上に上っている。1万7000社の顧客のうち1万5000社はいわゆるデジタルネイティブな新興企業だが、売上の6割以上はエンタープライズからとなっており、デジタルトランスフォーメーションを標榜する企業から幅広く支持を受けている。New Relic 代表取締役社長 小西真一朗氏は、「ガートナーのカスタマーチョイスでNo.1をとっている。サブスクリプションビジネスなので、お客様が喜んでくれるのはなによりうれしい」と語る。

代表的な顧客は、世界190カ国、6万5000都市で民泊サービスを提供するAirBnBで、年間4500万人の宿泊をさばく高い可用性、年間18万件という新機能のデプロイを実現している。「稼働状況を観測しながら、DevOpsでサービスを日々改善させるのにNew Relicを役立てている。単純に安定稼働させるだけのツールではない」と小西氏は語る。

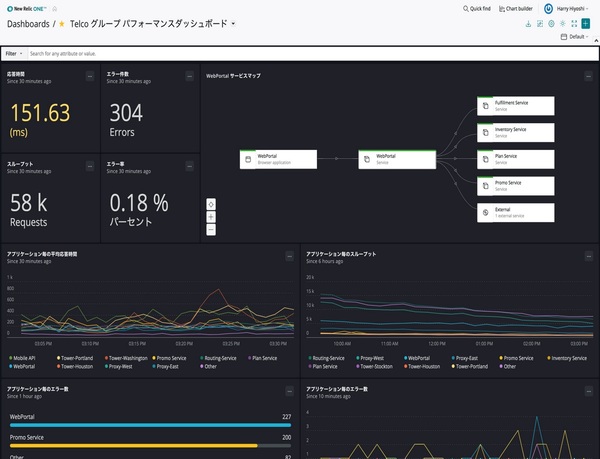

New Relicでは1分あたり20億件を超えるデータを分析し、「Insight」というサービスで、さまざまなレイヤーのユーザーに対して可視化を提供している。「エージェントを導入すると、自動的に可視化が行なわれる。問題箇所があったら、それをクリックしていけば、疑われる原因に行き着く」(日吉氏)とのことで。インフラであればオンプレミスとクラウド、コンテナでの稼働状況をリアルタイムに採取し、デプロイや障害の原因究明、サイジングの最適化に活かすことができる。また、UX監視であればユーザーを継続的に追跡し、マーケティングで必要なユーザーの反響や行動などの情報を得ることが可能になる。

さらにNew Relicでは、システムのエラーとユーザーの特性をコンテキストとして分析し、ビジネスインパクトに翻訳することができる。「たとえば、エラーの影響を受けたユーザーの件数が300件だった場合、購買予定の商品がカートに残っていたら、逸失利益がわかります。システムとビジネスのエラーを組み合わせて見られるのがNew Relicの面白いところ」と小西氏は指摘。単なるシステム管理ツールとは異なり、IT担当、マーケティング担当、経営者まで同じプラットフォームを用いて、デジタルトランスフォーメーションの戦略を検討できるというわけだ。

複雑で、動的なサービスを観測するための「New Relic One」

New Relicが重視するのはITにおける「オブザーバビリティ」だ。オブザーバビリティは「可観測性」と訳されるが、たとえて言えば「宇宙観測」のイメージだという。New Relic シニアソリューション コンサルタント 日吉 潤一郎氏は、「昔は交差点で定点監視していればよかった。でも、今のITは星のように消えたり、生まれたり、移動したり、監視対象が動的になっていて、全天球のように対象も膨大です」と語る。

確かに昔はサーバーやネットワークなどITリソースが固定的で、アプリケーションの構成も数年単位で変えることはなかった。そのため、サーバーのリソースを定期的に監視し、アラートが出たらそのサーバーのアプリを改修し、ログを見れば時間軸で事象を特定できた。しかし、仮想マシンが導入され、クラウドに移行し、さらにコンテナや関数にまで粒度が変わってきた。これに合わせて、アプリケーションの稼働時間も年や月単位から今は秒単位で生まれたり、消えたりするし、それぞれのコンポーネントは複雑に連動している。

これに対して、定期的なメトリック収集を行なう従来型の監視方法はすでに限界を迎えている。コンテナやサーバーレスの時代、メトリックではなくイベントを収集し、監視対象同士がどのような依存関係を持っているかを可視化していくのがNew Relicの考えるオブザビリティだ。これを実現するのが、新サービスの「New Relic One」になる。

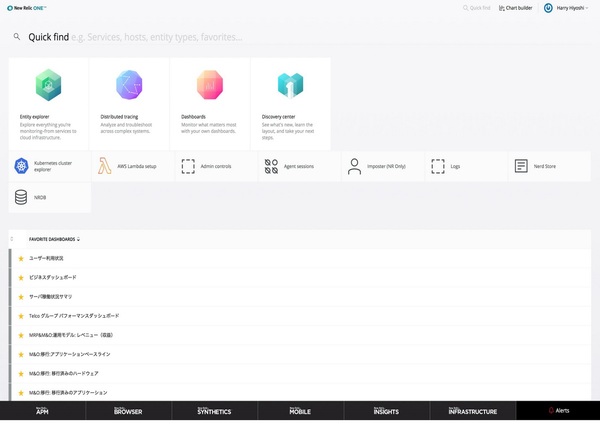

「エンティティ・セントリック・プラットフォーム」を謳う新サービスのNew Relic Oneでは、システムの構成要素を「エンティティ」と捉え、それぞれの依存性を見ることでサービスの健全性を捉える。「昔はシステムの構成要素はサーバーとアプリケーションしかなかった。でも、今はそれがブラウザ、モバイルアプリ、コンテナ、コードなど数多くあり、これらの依存関係を捉えられるのが画期的なところ」と日吉氏は語る。たとえば、マイクロサービスであれば、Kubernetes Cluster Exploererを用いて、ポッド内のどのエンティティが実行に時間がかかっているのかをグラフで見比べることができる。

また、New Relic Oneは名前の通り、IT部門、開発者、マーケティング、サポート、プロダクトマネージャーなど、デジタルビジネスを関わる多くの関係者が同じダッシュボードを共有できる点が大きなメリットとなる。「これまでアプリケーションのパフォーマンスを見たい人はAPM、フロントエンドの担当者はモバイルやブラウザを見ていたのですが、それらを横断的に渡り歩くためのポータルになります」(日吉氏)。検索機能も充実しており、監視対象となるさまざまなエンティティに行き着くことが可能になる。

小西氏は、「New Relic Oneが提供する新しいUI/UXは、ITの世界でいう『民主化』の流れだと捉えています。この手のツールって、使い手を選びます。その点、New Relic Oneは可観測性をみなさんの手に届けることができます。攻めのITにおいて、わかりやすいダッシュボードは共通言語として必要になります」と語る。今回は第一弾の発表だが、今後もNew Relic OneはAIやDevOpsなどの分野で進化を続けていくという。

デジタルトランスフォーメーションでの可観測性の重要性を訴える

日本法人も設立されたばかりだが、日本の顧客はすでに500社にのぼっている。7万台のタクシーの配車をサービス化しているJapanTaxiは、New RelicでCX(顧客体験)レベルを可視化し、サービス品質の改善に役立てている。「単純にお金をかけてSLAを担保するのではなく、ビジネスのコンテキストで、どこを改善すると一番効くのかを見ている。こうした使い方がこれから流行るはず」と小西氏は指摘する。

日本法人では、エンタープライズのユーザーに対して、デジタルトランスフォーメーションにおける可観測性を重要さを訴え、ソートリーダーシップを発揮していくという。その上で、まだまだ日本では少ないCDO(Chief Digital Officer)を集めて、先進事例を発信したり、デジタルトランスフォーメーションを担うパートナーのエコシステムを構築していくという。

攻めのITにおけるデータの可視化は昨今のトレンドの1つだ。小西氏は、「われわれの強みは、重厚長大なSoRではなく、変化を前提としたSoEへのフォーカス。クラウドファーストで、リアルタイムにデータを捕捉して改善を進めていかなければならないエンタープライズのシステムに可観測性を提供していきます」とアピールする。

初出時、NASDAQと記載しましたが、ニューヨーク証券取引所(NYSE)の謝りでした。お詫びし、訂正させていただきます。(2019年7月11日)