サイボウズ社が提供しているウェブサービス「kintone」は、一言で言うなら「簡単に自社の業務に適したシステムを作成できるクラウドサービス」だ。業務アプリを直感的に作成できるほか、社内SNSとしての機能も備えスピーディーに情報共有ができるなど魅力が盛り沢山だ。 本連載では、そんなkintoneの導入から基本機能の紹介、そしてアプリの活用法など、ビジネスの現場で役立つ情報を取り上げていく。第83回では、自社の業態に合わせて勤怠管理アプリをカスタマイズしてみる。

シンプルな勤怠管理なら5分で導入できるkintone

大手企業に勤めている人は驚くかもしれないが、小規模企業だときっちり勤怠管理ができていないことも多い。ちゃんとタイムカードを押すタイムレコーダーどころか、ノートに手書きというところもある。もちろん、集計は経理の人がExcelに手入力する必要がある。そろそろ、勤怠管理もIT化しないと……と思っているなら、まずはkintoneでチャレンジしてはいかがだろうか。テンプレートが用意されているので、5分で導入できる。もちろん、自社の業態に合わせて、カスタマイズするのも簡単だ。

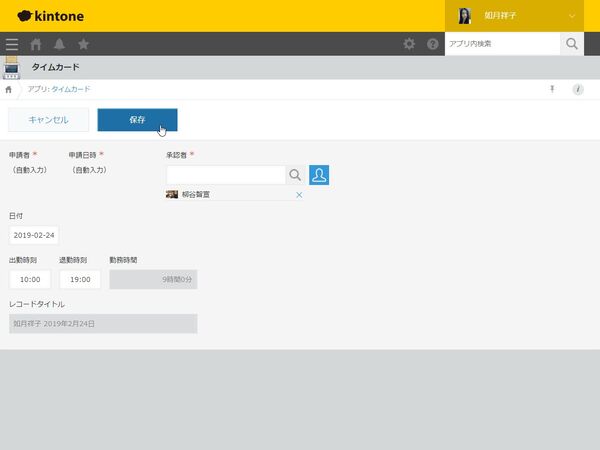

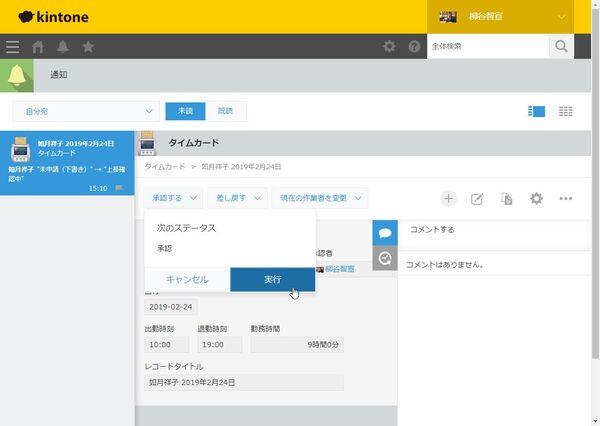

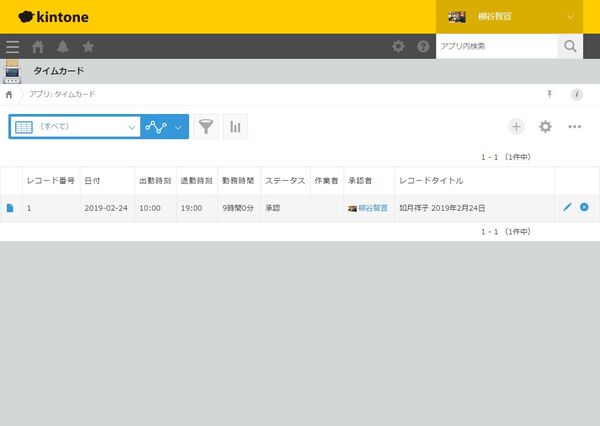

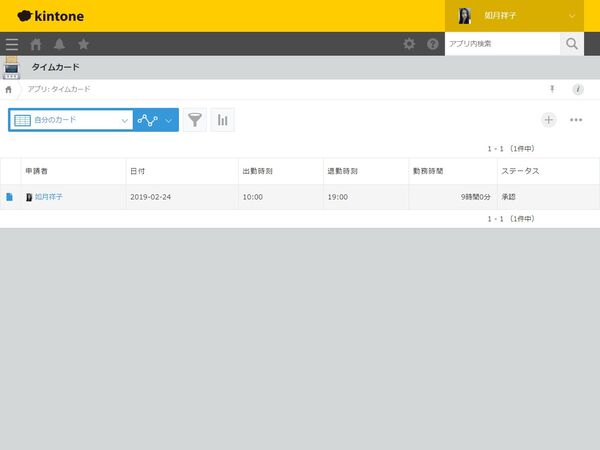

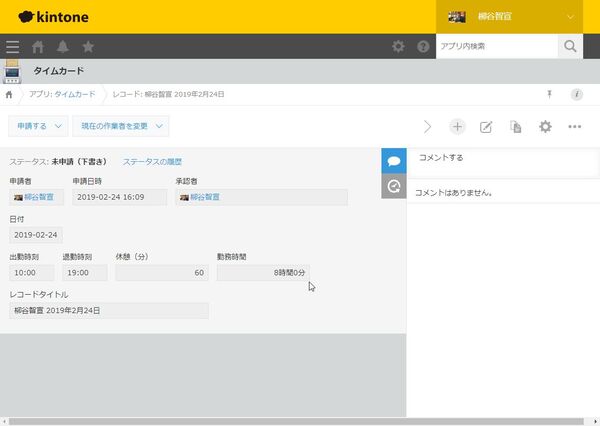

kintoneアプリストアから「タイムカード」アプリを検索し、「子のアプリを追加」をクリックすれば準備完了。アプリを開き、レコードを追加してみよう。申請者や申請日時は自動入力になっており、「日付」にも初期設定で当日の日付が入っている。「承認者」と出勤時刻、退勤時刻を入力し、「保存」をクリックすれば登録される。勤務時間は「退勤時刻-出勤時刻」で計算されるので、入力の手間は最低限に抑えられている。続けて、レコードの詳細画面から「申請する」をクリックすれば、指定した相手に通知が飛ぶ。もちろん、スマホから登録することも、承認することも可能だ。

これで事足りるのであれば、以上のように5分で作成できる。

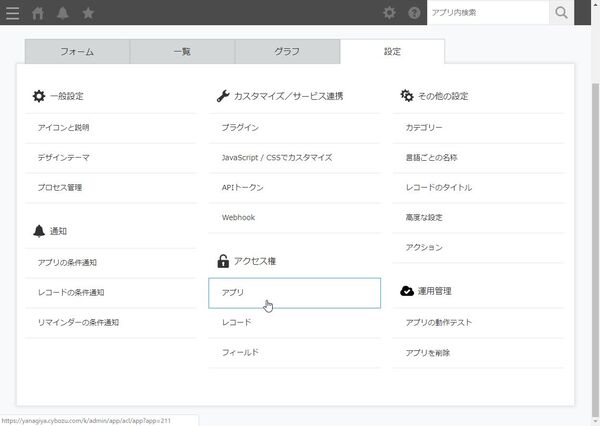

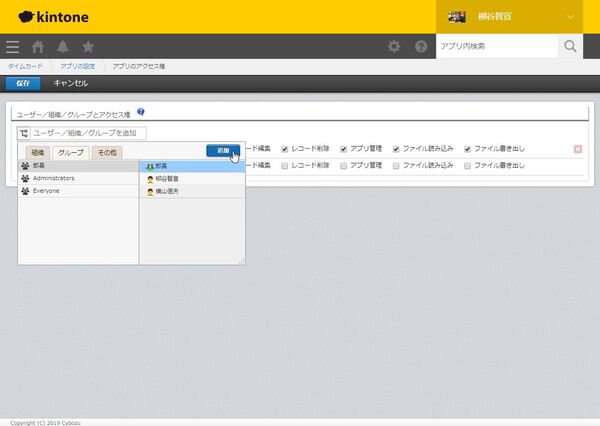

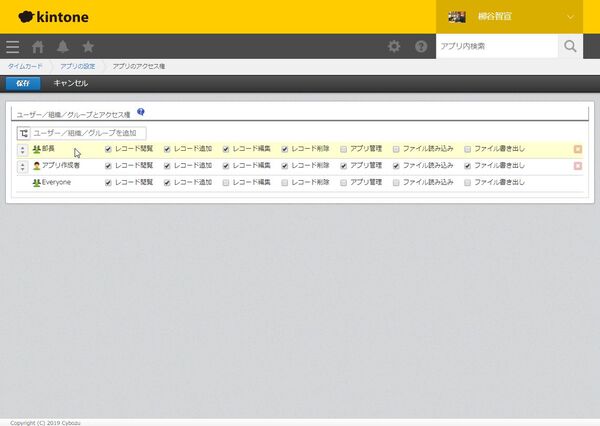

ここから、ニーズに応じてカスタマイズしていこう。まず従業員はタイムカードを入力することはできるが、修正や削除からの再登録などをできないようにしてみる。アプリの設定から「アクセス権」→「アプリ」を開き、「ユーザー/組織/グループを追加」をクリック。編集や削除ができる責任者を追加する。そのアカウントに編集や削除の権限を有効にしたら、「Everyone」→「レコード編集」→「レコード削除」権限のチェックを外す。これで「保存」すると、一般ユーザーはレコードの編集や削除ができなくなる。

もし、間違ったデータを入力した場合は、そのレコードのコメントに書いて上長に対応してもらえばいい。少なくとも、上長の知らないところでのデータ書き換えを防止することが可能だ。

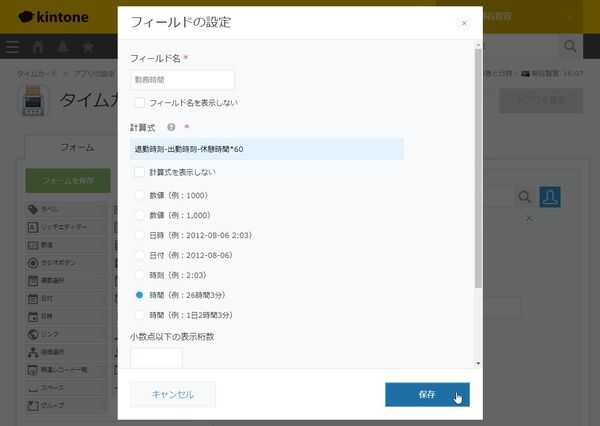

休憩時間も計算に入れたいということもあるだろう。休憩の始まり時間と終わり時間を入力して計算することもできるのだが、毎回入力するのは手間がかかる。そんな時は、休憩時間を入力する数値フォームを追加し、勤務時間からマイナスすればいい。

休憩時間は分単位で入力してもらえばいいが、計算する際は注意が必要。そのまま「退勤時刻-出勤時刻-休憩時間」としても正確に計算できないのだ。kintoneの時間は秒単位なので、60倍しておく必要があるのだ。

最後に、ユーザーの入力を手間をできるだけ減らすために、承認者や休憩時間の初期値を入力しておこう。基本的に休憩は1時間という決まりであれば、60分にしておけばいい。承認者も設定しておけば、毎回選択する必要がなくなる。複数の承認者から一人を選ぶような場合でも、選択肢をあらかじめ追加しておき、不要な承認者を外してもらう方が手間がかからないケースもあるかもしれない。

ここまでカスタマイズしても作業時間は30分で済む。もし、出退勤システムを導入予定であれば、kintoneの導入も選択肢に入れてみてはいかがだろうか。ライトコースなら月額780円/ユーザーで、200個までのアプリを作り放題。仮に10個の業務アプリを作ったとしたら、1アプリ当たりなんと78円/ユーザーとなる。このコストパフォーマンスのインパクトは大きいだろう。

この連載の記事

-

第116回

デジタル

kintoneに生成AIのパワーを!カスタマインのChatGPT連携を試してみた -

第115回

デジタル

ChatGPTをkintoneで使える連携プラグイン「Smart at AI for kintone Powered by GPT」を試してみる -

第114回

デジタル

kintoneのデータを添付ファイルごとエクスポート/インポートしたい -

第113回

デジタル

幕張メッセで「サイボウズデイズ2023」開催! 注目ブースを突撃取材 -

第112回

デジタル

Zoomの録音をkintoneに登録し、ChatGPTに議事録を生成させる連携にチャレンジ -

第111回

デジタル

kintone×kViewerで飲食店の会員向けページを構築してみた -

第110回

デジタル

kintoneのライトコースで全銀データを作成する方法を聞いてみた -

第109回

デジタル

kintone仲間と出会える! 楽しく学べるkintoneコミュニティの歩き方 -

第108回

デジタル

超絶苦手な請求書作成と発送・送信業務をkintoneで半自動処理させてみた -

第107回

デジタル

krewDataで売上管理のCSVからデータを取り込み店舗ごとの予実管理を自動集計する -

第106回

デジタル

IoTエッジデバイス「Gravio」で取得したCO2濃度をkintoneに記録する - この連載の一覧へ