「ぐるなび」のOpenShift採用事例、CoreOS統合方針、IBM/Azureとのクラウド協業などを紹介

レッドハット「コンテナをコモディティにする」2019年度戦略

2018年06月28日 07時00分更新

レッドハットは2018年6月26日、コンテナ関連ビジネスにフォーカスした2019会計年度(2018年3月~2019年2月期)の事業戦略説明会を開催した。5月に米国で開催された「Red Hat Summit 2018」における新発表もふまえながら、「Red Hat OpenShift Container Platform」のほか、1月に買収したCoreOSの「Tectonic」や「Quay」などの製品統合、IBMやマイクロソフトとのパブリッククラウドにおける協業内容について説明を行った。

また、開発環境のコンテナ化とセルフサービス化を推進する目的でOpenShiftを導入したぐるなびの開発部門担当者もゲスト出席し、従来の課題やOpenShift採用の理由、今後の方向性などを語った。

OpenShiftを中核に据えたコンテナ戦略、買収したCoreOSの技術も統合へ

説明会冒頭、同社 プロダクト・ソリューション本部 本部長の岡下浩明氏は、先週発表された2019会計年度第1四半期(2018年3~5月期)の業績について報告した。同四半期は前年同期比で20%増となる8億1400万ドルの売上で、65四半期連続の売上成長を達成。なかでも、OpenShiftやJBossといった非Linux製品(アプリケーション開発・新興テクノロジー製品)の売上は前年比37%増という高い伸びを示している。「コンテナ、JBossといった領域の製品が、レッドハットのビジネス成長を牽引している」(岡下氏)。

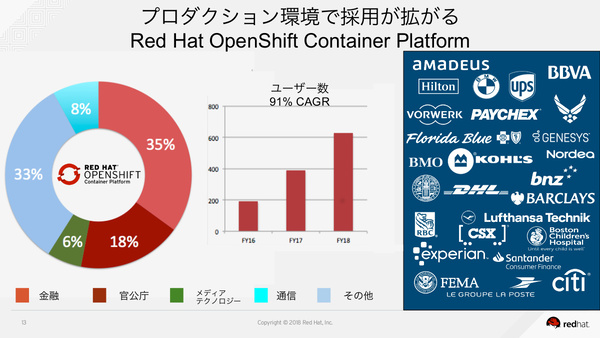

同社 ミドルウェア シニアビジネスデベロップメントマネジャーの中澤陽彦氏によると、OpenShiftはすでに600社超で利用されており、ユーザー数の年平均成長率(CAGR)は91%に及ぶという。現在の導入企業/組織は金融セクターが35%、公共セクターが18%を占めるが、製造業、サービス業といった業種にもコンテナの利用が拡大し、新たな利用シーンも徐々に増えているという。

中澤氏は、Red Hat Summitにおいて発表されたコンテナ関連の新たな取り組みも紹介した。

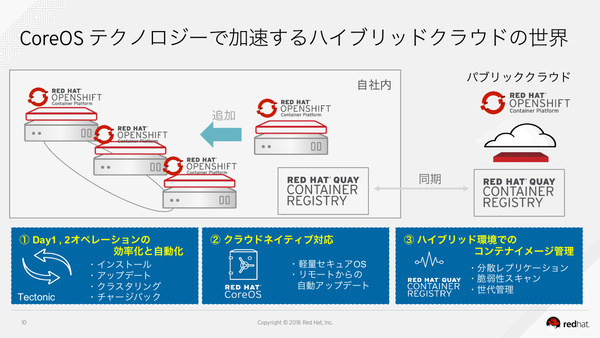

まず今年1月に発表したCoreOSの買収について、中澤氏は、CoreOSの製品/テクノロジー群をレッドハットのポートフォリオに統合することにより「大きく3つの領域でメリットが得られる」と述べた。CoreOSはコンテナ向け軽量OSである「Container Linux」だけでなく、エンタープライズKubernetesソリューションの「Tectonic(テクトニック)」、コンテナイメージレジストリの「Quay(クエイ)」などを有している。

このうちTectonicはOpenshiftへの機能統合を行い、またContainer Linuxは、レッドハットが従来提供してきた軽量OS「Red Hat Enterprise Linux(RHEL) Atomic Host」との統合により「Red Hat CoreOS」となる。この2つの統合によって、膨大な数のコンテナに対するOSのインストールやアップデート、OpenShiftクラスタへのノード追加といった煩瑣な作業が自動化/効率化され、同時にコンテナ/プラットフォームのセキュリティや信頼性も向上するという。また、Quayは「Red Hat Quey Container Registry」となり、分散配置されたQuayレジストリ間でのコンテナイメージの同期、世代管理/ロールバック、脆弱性スキャンなどの機能が提供される。

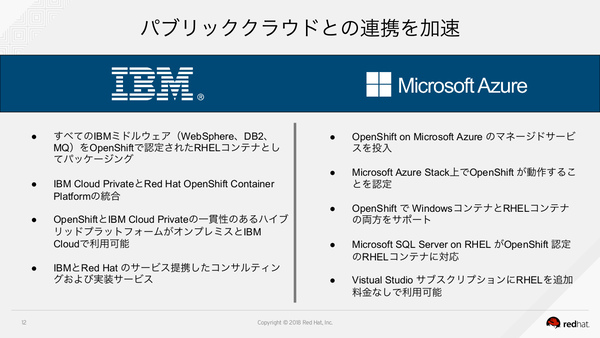

パブリッククラウドサービスとの連携を加速させるために、IBMおよびMicrosoft Azureとの協業も発表している。

IBMとの協業では、OpenShift認定のRHELコンテナとして「WebSphere」や「DB2」「MQ」といったIBMのミドルウェア製品群をパッケージング/提供し、OpenShiftとプライベートクラウド(CaaS/PaaS)基盤である「IBM Cloud Private」の統合を図るほか、OpenShiftプラットフォームをパブリッククラウドのIBM Cloudでも利用可能にしている。

一方、Micrsoft Azureとの協業では、Azure上でOpenShiftのフルマネージドサービスを提供する予定のほか、Azure Stack上でのOpenShiftの動作認定、OpenShiftにおけるWindowsコンテナや「SQL Server on RHEL」コンテナのサポートなどを発表している。

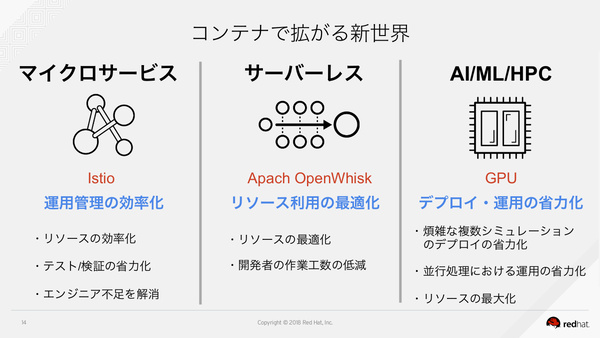

中澤氏は、コンテナの利用シーンが徐々に拡大してきたなかで、レッドハットとしても新たに「マイクロサービス」「サーバーレス」「AI/機械学習/HPC」という3つの分野でプロモーションに注力していくと語った。これらの新分野に対応するために、OpenShiftの機能拡張を図っていくほか、ミドルウェアとのバンドル製品を新たに販売開始した。

マイクロサービス分野においては、サービス間のAPI通信を制御するサービスメッシュ「Istio(イスティオ)」をOpenShiftに統合することで、多数のマイクロサービスを効率的に運用できる環境を提供する。またサーバーレス環境を実現する基盤としては「Apache OpenWhisk」の採用を決定しており、これもOpenShiftに統合される。また、AI/機械学習/HPC分野ではOpenShiftのGPU対応を開始しており、デプロイ/破棄が繰り返されるこれらの処理環境にコンテナを適用することで、作業の省力化やリソースの最適化を図る。

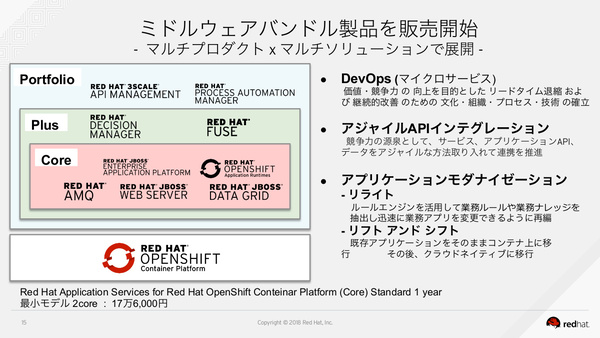

同日販売を開始したミドルウェアバンドル製品は、JBossシリーズやメッセージキューの「AMQ」をはじめとするミドルウェア群をコンテナ化し、「Core/Plus/Portfolio」という3種類のパッケージで提供する。また、従来から展開してきたDevOps、アジャイルAPIインテグレーションなどのソリューションラインアップに、「リフト アンド シフト」ソリューションを追加した。

「レッドハットは『コンテナはITの選択に自由を与え、OpenShiftはコンテナをコモディティにする』ことを目指している、というのが今日のメッセージ。コンテナの利用によってインフラ、開発、運用の選択に自由が与えられる。そして、OpenShiftを採用することで、企業ITにおけるオープンハイブリッドクラウド実現のハードルが下がり、一般ユーザーでもコンテナが使える環境が提供できるようになると考えている」(中澤氏)