シンプル、柔軟、迅速なIT運用、ハイブリッドIT実現に向けた「第1のステップ」を実現

HPEのHCI「SimpliVity」がHyper-V環境にも対応、新モデル発売

2018年06月01日 07時00分更新

日本ヒューレット・パッカード(HPE)は2018年5月31日、ハイパーコンバージドインフラ(HCI)アプライアンス「HPE SimpliVity(シンプリビティ)380」において、「Microsoft Hyper-V」仮想化に対応した新モデルを発売した。従来のVMware vSphereと合わせ、マルチハイパーバイザ対応を実現した。顧客の導入検討を支援する簡易検証センターも開設する。

SimpliVity 380は、「HPE ProLiant Gen10」サーバーをベースとしたHCIアプライアンス。ストレージは各ノードの内蔵ドライブを利用するSDS(Software-Defined Storage)だが、インライン重複排除/圧縮処理を行う独自のアクセラレーターカードを搭載することで、高いストレージ性能を実現しているのが特徴。最小2ノードから最大32ノードまで柔軟に拡張できるため、中堅中小企業から大企業まで、幅広いワークロードに対応する。

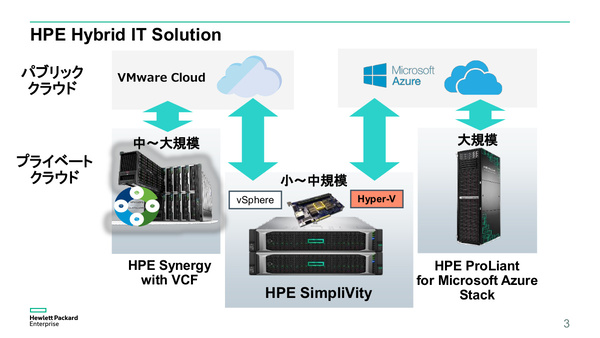

これまではVMware vSphere環境のみの対応だったが、今回新たにMicrosoft Hyper-V環境にも対応した。すでにHyper-V環境を採用している顧客や、「Microsoft Azure」クラウドとのシームレスなハイブリッドクラウド環境を求める顧客に適するHCIとなる。

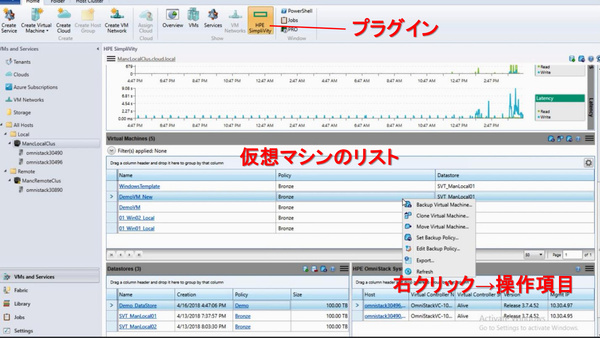

なおSimpliVityは、Hyper-V/Azure環境の管理コンソールである「Microsoft System Center」にプラグインで統合されており、物理レイヤーの構成を意識させることなく、仮想マシン(VM)単位での管理操作を実現する。

Hyper-V対応のSimpliVityは、物理ストレージ容量の異なる2モデル(スモール、ミディアム)が用意されている。最小構成価格(税抜)は150万6400円。

ハイブリッドIT実現に向けた「最初のステップ」を実現するソリューション

HPE 執行役員 ハイブリッドIT事業統括の五十嵐毅氏は、HPEが掲げる「ハイブリッドIT」ビジョンにおけるHyper-V対応SimpliVityの位置付けを説明した。

オンプレミス/プライベートクラウドとパブリッククラウドの“いいとこ取り”、適材適所での使い分けを目指すのがハイブリッドITであり、概念的には理想像のようにも思われるが、両者の適切なバランス(Right Mix)の実現、複雑さの排除など、現実には課題も多く残っている。五十嵐氏も、そのビジョンを実現することの難しさを指摘する。

「ハイブリッドITと同様のコンセプトは各社が言い始めているが、概念だけでなくその実現力が問われる。いかに簡単に、Right Mixを実現するか。クラウドインテグレーターとしての力も必要だ」(五十嵐氏)

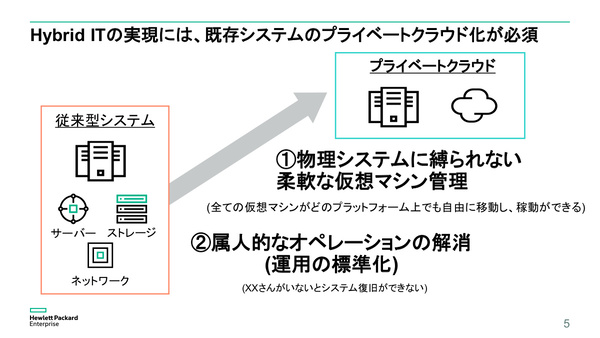

特に、中堅中小企業がいきなりハイブリッドITを実現することは難しい。そこで五十嵐氏は「ステップを踏んでいったほうがいいのではないか」アドバイスする。まずは「オンプレミスシステムのプライベートクラウド化」を第1ステップとして実現し、その先にパブリッククラウドへの移行などのステップへと進む、というものだ。そこで重要なポイントが「柔軟な仮想マシン管理」と「運用の標準化」の2つを実現することだという。

そして、今回発表されたSimpliVity+Hyper-Vの環境はそのために役立つものだと、五十嵐氏は強調した。HCIであるため、物理レイヤーのシステムを意識せず仮想マシンを柔軟に管理でき、構築/運用もシンプルなものになる。さらに、Azureクラウド環境やWindows環境と一貫性のあるHyper-Vを搭載することで、パブリッククラウド環境も含めたシームレスな運用を実現するからだ。

「(SimpliVity+Hyper-Vは)まさに、オンプレミスを“Cloud Ready”にするソリューションだ」(五十嵐氏)

ゲスト登壇した日本マイクロソフト パートナー事業本部 パートナー技術統括本部 統括本部長の細井智氏も、ハイブリッドクラウドを最終的な解と考えている企業は多いものの、現実にはプライベート/パブリッククラウドの間に“壁”があり、分断されているケースもよくあると指摘。この壁を解消して一貫性を持たせることが必要だと述べた。

細井氏は、今回のSimpliVityに期待するポイントとして、プライベートクラウドを効率よく実現すること、オンプレミスシステムをプライベートクラウドに移行させる橋渡しをすることに加えて、2020年1月にサポート終了となるWindows Server 2008の移行先となることを挙げた。中堅中小企業層ではまだWindows Server 2008が使われているケースが多く、そのプライベートクラウドへの移行(と将来的なパブリッククラウドへの移行)を後押しするものと期待しているという。

またHPE ハイブリッドIT製品統括本部 エバンジェリストの山中伸吾氏は、昨年6月の国内発売以降、SimpliVityの売上は四半期ごとに平均40%の着実な伸びを見せており、特に従業員1000名以下の中小企業層が顧客の47%を占めると説明した。

そのうえで、SimpliVityは「仮想マシン中心型管理」や「秒速バックアップ/リストア」といった特徴があり、中小企業層においてはIT運用のシンプル化と簡素化を実現する「ITスタッフの働き方改革」に役立つソリューションだと説明した。インライン重複排除/圧縮処理を行うSimpliVityでは、1TBの仮想マシンイメージをバックアップする場合も、おおよそ60秒以内で完了するのが大きなアピールポイントとなっている。

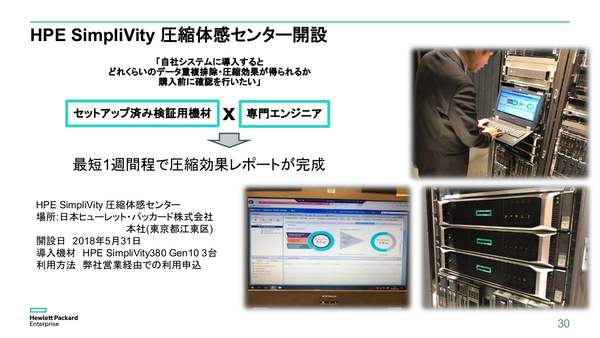

さらに今回、導入検討中の顧客がどの程度のデータ削減効果を得られるかを手軽に検証できるよう、本社内に「HPE SimpliVity 圧縮体感センター」を開設したことも紹介された。これは、顧客が提供する実データを使い、どの程度のデータ削減効果が出るのかをHPEのエンジニアが検証し、レポートを出すというサービスで、同日より提供を開始している。