業務を変えるkintoneユーザー事例 第11回

80人の研修を1人で回す資生堂でのkintone導入ノウハウ

kintoneが生んだのは新入社員との密接なコミュニケーション

2017年07月10日 07時00分更新

5月19日に開催されたkintone hive tokyoの後半に登壇したのが、社内研修でkintoneを活用している資生堂 技術企画部の佐藤麻子氏。紙ベースだった社員研修のスタイルをkintoneで置き換えた背景には、とにかく新入社員とコミュニケーションをとりたいという佐藤氏の情熱があった。

研修受講生が増えすぎ、コミュニケーションに課題山積

佐藤氏が所属する資生堂は、もちろん化粧品会社として知られているが、レストラン、フーズ、サイエンスなど事業領域は広い。最近ではWebサービス事業の「ワタシプラス」やメイクアプリ「MATCHco」などWeb・IT領域も積極的に展開。「最近ではマイクロソフトと提携して、Skypeに映った顔に自動メイクできる「TeleBeauty」を作ったり、ベンチャー支援や保育園事業など未来に向けた新しい取り組みも始めています」とのことだ。

資生堂 技術企画部 佐藤麻子氏

当日のフェミニンな装いと裏腹に、つなぎ姿でもの作りを手がけてきた経歴を持つという佐藤氏は、2012年に資生堂入社後、化粧品の開発を経て、社員研修を手がける部署に異動。現在は工場や研究所で働く技術系社員に対してもの作りを理解してもらうための研修を手がけているという。「コンセプトはやはり『寝かさない』(笑)。大事ですけど、どの会社様もすごく苦労していると思います。弊社でも受講生を寝かさないために、体験型の学習を取り入れたり、双方でのコミュニケーションを心がけています」とのことで、充実した研修プログラムの実施に日々格闘しているという。

kintoneを導入したきっかけは、研修受講生の増大だ。20~30人程度だった従来の研修では受講生の日報や交通費精算、アンケートを紙で行なっており、それを佐藤氏がExcelに転記していた。しかし、最近は受講生の人数が数倍になり、全員同じスケジュールで研修を実施するのが困難になった。受講生は全国にある3つの工場、1つの研究所を回って研修を行なうが、4つの事業所と調整しながらスケジューリングするのはきわめて大きな負荷。「80人にもなると、シマが16個もできてしまう。こうなると統率するのも、新入社員と双方向でコミュニケーションをとるのも大変」(佐藤氏)というのも大きな課題だった。

20~30人から一気に80人に研修生が増え、コミュニケーションが大変になってきた

また、紙資料の多さも課題だった。研修中に資料を汚してしまうアクシデントもあるし、日報やアンケートの回収漏れも起こりがち。加えて、こうして苦労して回収した資料も、紙のままではなかなか活用するところまでたどり着かない。配属先の上司も研修期間中の日報を確認できないため、どんなことを学んできたのかがわからないため、新入社員は配属先に戻ってまた同じような資料を書かされることになる。「手書きじゃなくて、いつでも入力でき、関係者が確認できるようにならないかと考えていた」と佐藤氏は振り返る。

アプリ作成の前に自分で固めた「要求仕様」と「コンセプト」

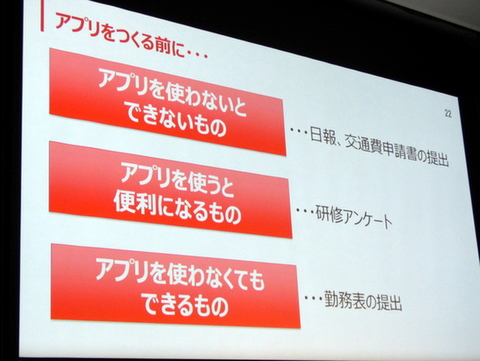

こうした課題に対してフィットしたのが、サイボウズのkintoneだ。佐藤氏は導入前にまずセキュリティ、事務局側の操作性、新入社員の取り組みやすさ、コストの4つを確認。また、アプリを作る前に、日報・交通費申請書を「アプリを使わないとできないもの」、研修アンケートを「アプリを使うと便利になるもの」、勤務表の提出を「アプリを使わなくてもできるもの」という3つにカテゴライズしたという。

アプリを作る前にカテゴライズを設定

さらに事前準備として、「どのアプリでなにを書かせるか」「最終的にどう活用するか」などを明確にした上で、新入社員が使う画面のイメージ図を作った。「日付や事業所は必要だなとか、スマホの中でここはプルダウンだったら便利だなとか、イメージしながら作ってみました」(佐藤氏)。

通常のアプリ開発であれば要件定義にあたるものを事前にきっちり作ったおかげで、アプリ作成自体は非常に楽だったという。全員に対しての通知は掲示板に表示し、地図や研修の詳細はPDFとして添付するようにした。また、個別の連絡や案内はスレッドを使用。「冬にコートを忘れるという新人もなかなかですが(笑)、スレッドで通知してすぐに見つけることができました」(佐藤氏)。

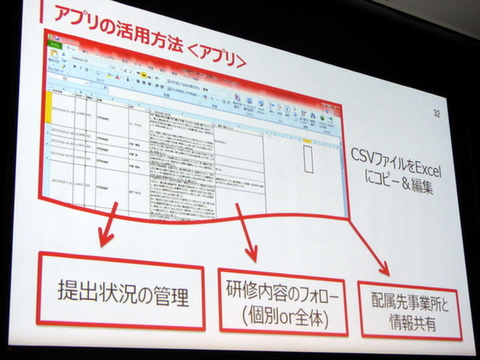

アプリに関しては、前述したカテゴライズにのっとり、日報とアンケート、交通費精算を作った。「日報は本日の気づきと質問・相談したいことの2つだけ。アンケートで聞くことと重複する部分が多いことに気づき、新人時代を思い出し、なるべくシンプルに書きやすいようにしました」(佐藤氏)。これら集計したデータはCSVファイルからExcelに落とし込み、提出状況の管理、研修内容のフォロー、配属先事務所との情報共有に使っている。どのように活用するかイメージしたことで、データの持ち腐れにならないよう配慮されているわけだ。

アプリの活用イメージを明確にした

スマホ前提で作るなら部品はただ並べるだけでいい

最後、運営で配慮したこととして「ユーザーのことを考えること」を佐藤氏は挙げる。「システムは新人が使いますが、その後事務局や配属先など、どのシーンで誰が、どのように使うのかを考えながら作りました」と佐藤氏は語る。端末も新入社員が確実に持っているスマホのみを前提とした。「スマホではどのみち縦位置の配列になるので、フォームの幅などは調整せずに、ただ部品を並べただけ」というエンジニアからすると斬新な発想があるからこそ、アプリ作成がきわめて短時間にできたという。

また、新入社員たちがアプリを利用するシーンに関しても配慮した。「自分が新人だった頃は、研修が終わったら、だいたい同期とご飯を食べに行きました。そんなとき、ご飯が出てくるまでの空き時間、移動するまでの空き時間に使ってもらったらと思いました。新入社員同士のコミュニケーションをさまたげず、きちんと報告してもらう環境作りを心がけました」と佐藤氏は語った。

セッション終了後、サイボウズの伊佐政隆氏は「kintoneでアプリができると、うれしくなっていろいろ作りたくなってしまいますが、なんでもアプリにしないところがすごい」と感想を語る。佐藤氏は、「新入社員とコミュニケーションをとることが目的だったので、必要最低限のものを作れればいいと考えました。もはや新入社員の方が使いこなしています」と答え、目的がぶれなかったことが導入の成功につながった要因のようだ。

この連載の記事

-

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは -

第208回

デジタル

kintone AWARD 2023開催!kinjoyの光成工業とIT維新を起こした檜垣造船が登壇 -

第207回

デジタル

在庫リスクゼロの生産プラットフォーム「Made by ZOZO」を支えるkintone -

第206回

デジタル

グッズまとった「kintoneのひと」作戦で社内浸透 3年で変わった声優事務所 - この連載の一覧へ