プリンストンが販売する高機能ストレージ「Drobo」を活用しよう 第26回

ネットワーク経由の冗長化にも対応

新登場!Drobo 5N2はSOHOのタスクもこなせる5ベイNAS

2017年06月14日 11時00分更新

Droboのラインナップってどうなってたっけ?

Droboのラインナップのうち主にコンシューマー向けの製品は、エントリーモデルと主力モデルのDAS(Direct Attached Storage)型と、NAS(Network Attached Storage)型の計3種類がある。長らく連載を続けさせてもらっていることもあり、これらの3種類は去年から今年にかけてモデルが一新されたり、バリエーションが追加されたりした。

DAS型のうちのエントリーモデルは、4ベイのDrobo(無印)と2.5インチHDDを利用するDrobo Miniがあったが、2016年にDrobo 5Cという主力モデルとまったく同じ外見の新エントリーモデルが登場した。なおDrobo 5Cの登場に合わせて、Drobo(無印)とDrobo Miniはディスコン(販売終了)となっている。

主力モデルのDAS型については、従来モデルのDrobo 5Dに加えて、Drobo 5Dtという上位モデルが登場した。Drobo 5DtはDrobo 5Dのインターフェースを強化(ThunderboltからThunderbolt 2)し、SSDキャッシュモジュールを標準装備としたものだ。

Drobo 5CとDrobo 5Dtはいずれも2016年の後半に登場したもので、きっとNAS型のDroboについても新型が出るのではないかと予想していたら、思ったとおり2017年3月にDrobo 5N2が発表になった。そして6月になり国内でもDrobo 5N2の発表&発売となったわけだ。

Drobo 5N2はどこが変わった?

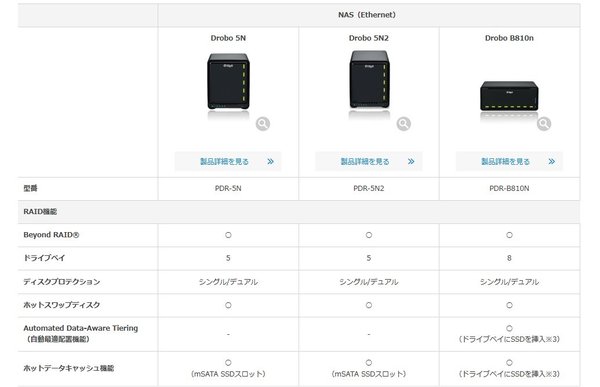

というわけで、今回は新登場のNAS型DroboであるDrobo 5N2を紹介する。新しい点を解説する前に、まずは他のNAS型モデルと主なスペックを比較してみよう。

| 表 Drobo 5N2とNAS型Droboのスペック | ||||

|---|---|---|---|---|

| 製品名 | Drobo 5N2 | Drobo 5N | Drobo B810n | |

| ドライブベイ | 5 | 5 | 8 | |

| データ保護 | シングル or デュアル | |||

| 最大ボリューム容量(TB) | 64 | 64 | 64 | |

| データの自動配置(要SSD) | - | - | ○ | |

| ホットデータキャッシュ | mSATA SSDスロット(mSATA SSDモジュール別売) | ドライブベイにSSDを1本挿入するとホットデータキャッシュ機能が有効に(2本or3本だとデータの自動配置機能になる) | ||

| ギガビットEthernetポート | 2 | 1 | 2 | |

| Drobo DR | ○ | - | ○ | |

| DroboApps | ○ | ○ | ○ | |

ものすごくざっくりとした説明をすれば、Drobo 5N2はDrobo 5Nと同様の5ベイ筐体に、Drobo B810nが備える機能の大部分を搭載してきたモデルと言える。以降、各機能を紹介していこう。

デュアルギガビットEthernetポート

Drobo 5N2の見た目で分かるDrobo 5Nとの差異は、ギガビットEthernetのポートが2つに増えている点だ。2つのポートの用途は複数あり、複数のネットワークとの接続、故障に備えた冗長化(フェイルオーバー)、そしてリンクアグリゲーションが挙げられる。リンクアグリゲーションとは、複数のネットワーク接続を束ねて、仮想的に1つの接続として扱うことで、帯域を向上させる仕組みだ。

データサイズが大きくなる一方の昨今、ギガビットEthernetの約120MB/sec (1000Mbps)という帯域は決して十分なものではない。ギガビットEthernetを超える帯域の規格として、10ギガビットEthernetやマルチギガビットEthernetも登場しているが、対応するスイッチやNICが高価なこともあって、それほど普及していない。

そういう状況下で、リンクアグリゲーションはあまりコストをかけずに広帯域を実現するテクノロジーであると言える。もっとも、クライアント側のNICがギガビットEthernetのままでは、当然それ以上の性能は出ない。そのような環境では、リンクアグリゲーションの効果は「複数のクライアントからギガビットEthernetでアクセスした場合に、性能低下しにくい」という形になる。

Drobo DR

Drobo 5N2の新機能のもう1つが、Drobo DRへの対応だ。DRは「Disaster Recovery」の意味で、Drobo 5N2を2台用意してDrobo DRの設定を行うことで、一方からもう一方への自動バックアップが実現する。同じネットワーク内でのバックアップだけでなく、VPN環境を用意すればインターネットを介した遠隔地へのバックアップも可能だ。メインのDrobo 5N2が故障した際にも、サブのDrobo 5N2へのフェイルオーバーが可能だ。

Drobo B810nの機能で、Drobo 5N2に導入されなかったのは、データの使用頻度によって自動的に記録先(HDD or SSD)を変更する「自動再配置機能」くらいだろう。この機能は、ドライブベイが5台のDrobo 5N2ではあまり有効ではないという判断なのだろう。

(次ページ、「写真で見るDrobo 5N2」に続く)

この連載の記事

-

第47回

sponsored

まさに究極のDrobo! Thunderbolt 3&SSDキャッシュ対応の「Drobo 8D」を試す -

第46回

sponsored

Droboに「AWS CLI」を入れ、Amazon S3にデータバックアップ -

第45回

sponsored

高機能ストレージ「Drobo」はトラブル対策も万全! -

第44回

sponsored

Windowsの機能を使ってDAS型のDrobo 5CをNAS化する! -

第43回

sponsored

Droboなら自分専用のクラウドストレージも簡単に実現できる! -

第42回

sponsored

Droboが柔軟かつ安全な理由は独自RAIDの仕組みにあった! -

第41回

sponsored

Droboの騒音や発熱、消費電力を徹底検証! -

第40回

sponsored

写真愛好家向けのバックアップとしてDroboはどうだろう? -

第39回

sponsored

家庭やオフィスでのデータ共有に便利な「Drobo 5N2」は設定も超簡単! -

第38回

sponsored

大切なデータの保存に役立つ「Drobo 5C」をゼロから紹介! -

第37回

sponsored

Drobo管理のキモ「Drobo Dashboard」を細かく紹介 - この連載の一覧へ