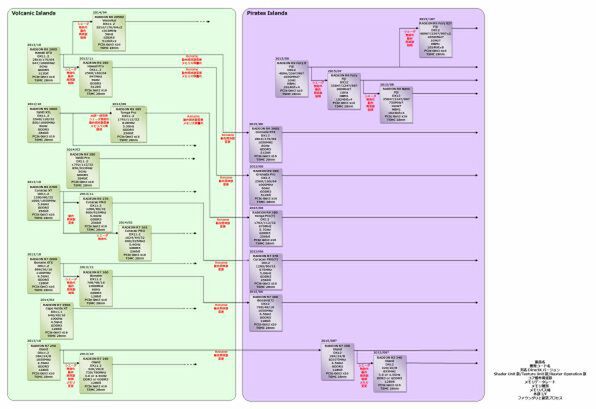

「Radeon R9 Fury」シリーズの

ロードマップ

まずはFijiコアを使った「Radeon R9 Fury X」が6月24日に649ドルで発売される。

上の画像からもわかるとおり補助電源コネクターは8ピン×2なので、ピーク時の消費電力は300Wを超える可能性がある構成と思われる。当然発熱は増えるが、それは水冷で乗り切るということなのだろう。ラジエーターの厚みがピーク時の発熱を物語っているように思える。

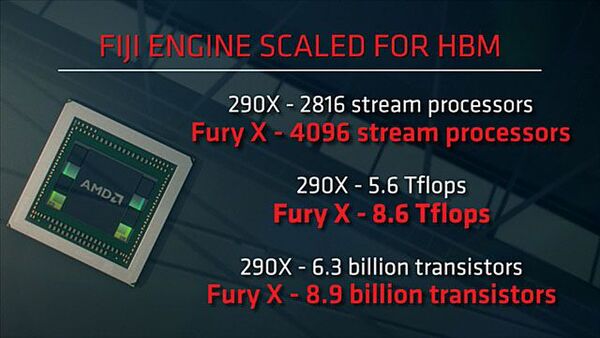

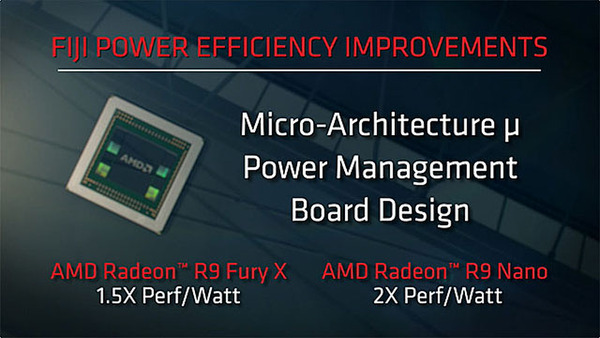

ただ、後述するが、R9 Fury XはR9 290Xと比較して性能/消費電力比が1.5倍に改善されたという。性能だけで言えば、動作周波数はほとんど変わらず、シェーダー数などの差によってすでに性能は1.5倍になっているため、逆説的に言えば消費電力はR9 290X並みを維持しているとも言える。

R9 290XはTDPが290Wと発表されており、普通に使うと300W未満ながらピーク時はやや300Wを超えるので、これに備えてピン×2の構成にした、というあたりではないかと思われる。

次いで7月14日に、空冷方式の「Radeon R9 Fury」が549ドルで発売される。このR9 Furyに関しては、発表会でも、その後のAMDから提供された資料でも一切写真がない。

カード長が7.5インチ(19.05cm)ということだけが明らかにされている状態だ。次に説明する「Radeon R9 Nano」が6インチ(15.24cm)とされるので、これよりは若干長い程度。

ということは、基本的にはR9 Nanoとそれほど動作周波数などは変わらないと思われる。ロードマップにはCU数を56(3584シェーダー)まで落とす、という見積りを書いたが、この程度で空冷で収まるのかどうかは正直よくわらない。

シェーダー数を8分の7、動作周波数を900MHz程度に抑えると、シェーダーに起因する消費電力は2割ほど削減できる計算になる。R9 Fury Xがシェーダー部でおおむね300Wと仮定すると、240W程度になるはずで、ボード全体では250Wほどになる。

さすがにこれを空冷というのはかなり厳しい。ほぼ15cmのカード長全体にわたるようなヒートシンクが設置されると思われるが、実際はもう少し動作周波数が下げられることになるかもしれない。

あるいは、リファレンスではやや冷却能力が不足気味で、早いタイミングでThermal Throttling(※)が動作するような実装になっているのかもしれない。これはAMDのみならずNVIDIAでもしばしば見かける解決策だ。

※:熱暴走を防ぐため、規定の温度以上になった場合に動作周波数を下げて発熱を抑える機能。

発売が晩夏という位置づけになっているのが「Radeon R9 Nano」である。こちらはさらに切り詰めた6インチサイズ。

身近の製品でこれに近いものを探したところ、ELSAの「GeForce GTX 650 Ti S.A.C」(製品情報)が長さ145mmだったので、これより1cm弱大きいだけ、というコンパクトさである。

このR9 NanoはR9 290Xと比較して2倍の性能/消費電力比とされる。例えば性能をR9 290Xと同等に抑え、その分消費電力を半分に抑えてもこの数字が実現できるし、性能がシェーダー数×動作周波数に比例すると捉えれば、56CUでは780MHz程度あれば十分に拮抗できる。

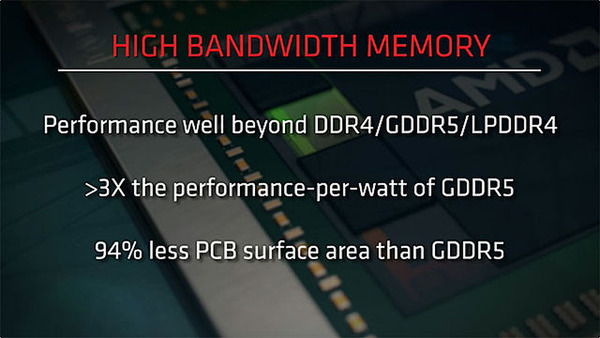

実際はメモリーをGDDR5からHBMにすることでさらに消費電力が抑えられるため、もう少しシェーダーの動作周波数を上げることも可能だが、逆にメモリー帯域が変わらないとしたら、シェーダーの動作周波数をもう少し落としても性能にはあまり影響がないだろう。

冒頭の図では750MHzにしてみたが、この場合の消費電力はどうなるだろうか? 仮に動作周波数を落とした結果として電圧も10%落とせたとすれば、アクティブな消費電力はRadeon Fury X比で半分近く(53.2%)まで落とせるという試算が成立する。

先に述べた通りR9 290XとR9 Fury Xがほぼ同等の消費電力と目されるから、R9 NanoはほぼR9 290X並みの性能を半分程度(150W以下)の消費電力で実現できることになる。

なにしろ写真がないので断言は出来ないが、R9 Nanoは6ピン×1での動作を狙っている気がする。150W以下ならこの程度のヒートシンクでもなんとかなるだろう。ただしThermal Throttlingは働きそうだ。

最後が「Dual Fiji」である。なにしろ「Radeon R9 295X2」というお化けを製品化してしまった会社なので、これもまったく不思議はない。

チップの消費電力がR9 290Xと同じレベルとすれば、R9 Fury Xの構成のまま(あるいはさらに動作周波数を微増)でデュアルGPU化するであろうことは明らかである。晩秋に発売ということは10月~11月頃であろうか? 一応ロードマップには10月と記させていただいたが、11月かもしれない。

このDual Fijiの目的は、第一世代の16nmプロセスで製造されたNVIDIA製ハイエンド製品を迎え撃つことであろうし、今のところはスペック的にも大丈夫に思える。

余談であるが、AMDはこのDual Fijiの製品名を明らかにしていない。とりあえず「Radeon R9 Fury MAXX」だけはやめてほしい(関連リンク)と祈るのみである。

この連載の記事

-

第864回

PC

なぜAMDはチップレットで勝利したのか? 2万ドルのウェハーから逆算する経済的合理性 -

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 - この連載の一覧へ