事例もテクノロジーも満載!NTT Com Forum 2014 第3回

「アジアで最も選ばれる取引所」を目指し、ネットワークサービスのグローバル展開を推進

東証、40年間のネットワーク変遷と「arrownet」の未来を語る

2014年10月10日 06時00分更新

マーケットを取り巻く激しい国際競争に打ち勝つためには、ネットワークのさらなる進化が必要――。10月9日、「NTT Communications Forum 2014」の特別講演には東京証券取引所(東証)の坂本忍氏が登壇し、現在運用する「arrownet V2」に至るまでの約40年間のネットワーク環境の変遷と、今後のビジョンを語った。

東京証券取引所 ITサービス部長 坂本忍氏。現在はarrownetの開発運用や、コロケーションサービスの構築と提供を手がける

実は40年もの歴史!東証ネットワークサービスの歩み

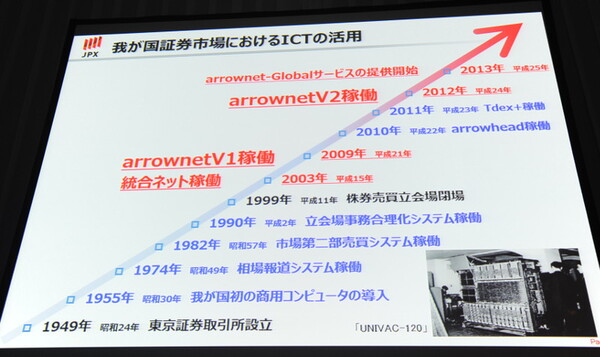

日本の証券市場におけるICT活用は、1955年に東証と野村證券が商用コンピューター「UNIVAC 120」を導入して以来、すでに半世紀以上に及ぶ。そして、東証による外部機関(証券会社や情報サービス会社など)へのネットワークサービスも、ちょうど40年の歴史を持つ。

坂本氏はまず、東証におけるこの40年間のネットワーク環境の変遷について説明した。

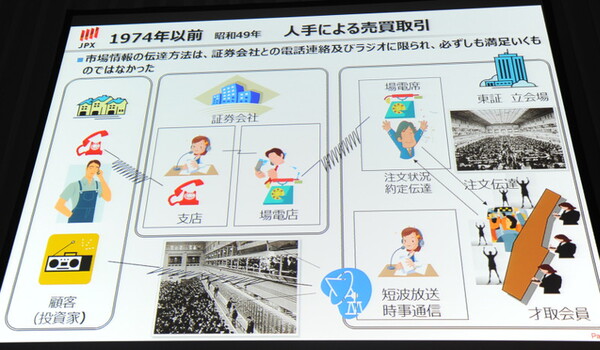

1974年に「相場報道システム」が稼働するまで、東証における市場情報の通知は極めて“アナログな”手法で行われていた。立会場(証券取引を行う場)内では株価を黒板に手書きし、一般投資家は証券会社との電話連絡か短波ラジオ放送を通じて株価を把握して、株式を売買する仕組みだ。「これは、情報提供の公平性という面で問題があった」(坂本氏)。

そこで相場報道システムでは、コンピューターと通信回線を介して、内外に対し株価情報を同時通知する仕組みが構築された。メインフレームに入力された株価情報を、立会場内には電気式株価表示装置を通じて、また証券会社には株価通報テレビを通じて伝えるというものだ。

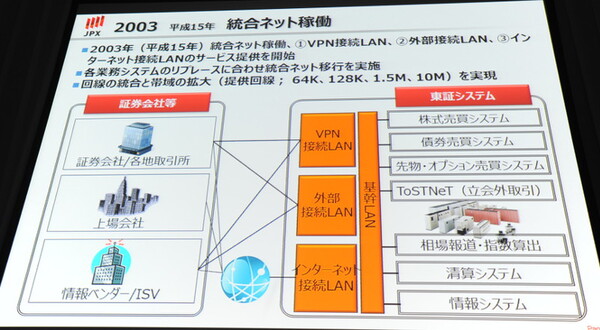

その後、情報提供だけでなく売買取引そのものも次第にコンピューター化されて行く。結果として多数のシステムが並立することになったが、証券会社などの外部機関は個々のシステムに回線を引く必要があったため、2003年までは「冗長化のための回線も含め、ざっと3000本の回線が東証に引かれていた」(坂本氏)。

回線効率が悪くコストのかかるこの環境を改善するため、東証では2003年に「統合ネット」を稼働した。これは、東証側の売買システムや情報システムを基幹LANに収容することで、外部機関から1つの回線を通じてすべてのシステムと通信できるようにするものだ。

取引処理の高速化とBCP対策の必要からarrownetが誕生

東証では2005年と2006年に、システム障害や処理能力の限界に起因する取引停止事故が相次いで発生した。これをきっかけとして、取引処理能力の高い新システム「arrowhead」の開発がスタートすることになり、arrowheadの能力に見合う高速/大容量の新ネットワークとして「arrownet」も構築されることとなった。

同時に、日本証券業協会のBCPフォーラム報告書(2006年)において指摘された「BCP対応」の要件も満たす必要があった。「精算/決済業務についてはBCP発動から2時間以内、売買取引は翌日から再開できることが要件だった」(坂本氏)。

この要件を満たすため、東証では取引システムを収容するプライマリサイト/バックアップサイトと、証券会社などが接続する2つのアクセスポイントを構築し、それらの拠点を、NTTコミュニケーションズの「専用リングソリューション」を採用した10GbpsのMPLSリングネットワークで接続した。これがarrownet V1である。

「arrownet V1は低レイテンシ、堅牢性の確保、ファイブナイン(99.999%)以上の可用性担保、といった要件で開発が進められた」(坂本氏)

日本市場の参入障壁を突き崩すためのarrownet V2

こうしてarrownet V1は2009年に稼働した。だが、証券会社などの外部機関から見た場合はまだ、arrownetのほかに大証(大阪証券取引所)やTFX(東京金融取引所)などへ個別の接続回線が必要だった。これらを統合すればより効率化が図れるのではないか、という発想からarrownet V2のプロジェクトがスタートしたと、坂本氏は語る。

「arrownetを効率的に使うことで、日本市場の参入障壁になっているインフラコストを引き下げることができないか。『東証のネットワーク』から『業界標準のネットワークインフラ』へという発想の転換だった」(坂本氏)

具体的には、外部機関からアクセスポイントへの物理回線を一本化するとともに、それを論理分割して各取引所のシステムへと接続する仕組みである。arrownet V2は2012年に稼働した。

他の取引所との接続を進める前に、東証ではまず、V1ネットワークに収容していた物理回線を、論理回線化してV2ネットワークに移行する取り組みを行った。この移行は今年9月末に完了したが、V1環境で1200本程度あった物理回線数は、600本弱まで削減されている。これにより、東証接続分だけでも35%(試算)、他の取引所接続も含めるとさらに大きな回線コスト削減効果が見込めると、坂本氏は説明した。

グローバル展開も開始、「アジアで最も選ばれる取引所」を目指す

経済のグローバル化が進展する中で、取引所も国際的な競争の波にさらされている。2013年1月、東証グループは大証と経営統合を行い「日本取引所グループ(JPX)」が発足、世界第3位の規模の市場を形成して国際競争力の強化を図っている。

提供するサービスのグローバル化も進めている。東証では2013年から、NTTコミュニケーションズとの連携により、arrownetのグローバルサービス「arrownet-Global」を開始した。現在、東証における取引参加者の約6割は海外投資家が占めており、ネットワークに直接接続したいという高い海外ニーズがあるためだ。

今後arrownetが取り組むこととして、坂本氏は「接続機関の拡大」「アクセスポイントの追加」「さらなる広帯域回線の提供」などと共に、「arrownet-Globalの拡充」を挙げた。2015年以降、サービス提供キャリアとネットワークサービスベンダーをさらに増やし、海外投資家へ多様なサービスを提供する方針だという。

「日本取引所グループでは、ITを競争力の源泉、武器として位置づけ、信頼性と利便性の高いマーケットインフラの構築、サービス提供を推進し、アジア地域で最も選ばれる取引所を目指していく」(坂本氏)

この連載の記事

-

第9回

ビジネス

ASEANトップの経済成長率を誇るフィリピンに死角なし? -

第8回

クラウド

将来は発電所まで仮想化?意外と近いクラウドとインフラ管理 -

第8回

TECH

防衛の最前線に立つNTTコムセキュリティ「L3部隊」の活躍 -

第7回

ビジネス

95年スタイルから抜け出せ!コクヨの考える働き方とオフィス -

第6回

ビジネス

アジアの先進企業はどのようにICTを活用し、変革を目指すか -

第5回

ビジネス

若くて親日なベトナム!成功のコツはギャップを楽しむこと -

第4回

ビジネス

オープンデータってなに?NTT Comの林さんが教えてくれた -

第2回

クラウド

SDN導入の新クラウド基盤も披露されたNTT Com Forum -

第1回

クラウド

クラウドビジョンを語る!「NTT Com Forum 2014」来週開催 -

クラウド

事例もテクノロジーも満載!NTT Com Forum 2014 - この連載の一覧へ