最新クラウドサービス選びの勘所 第2回

アウトソーシングという視点から見るクラウド・サービスの選び方(後編)

クラウド・リソース選びのポイントは「3+2+5要件」

2013年08月27日 08時00分更新

コンピュータ・リソース選びのポイント=「3+2+5要件」

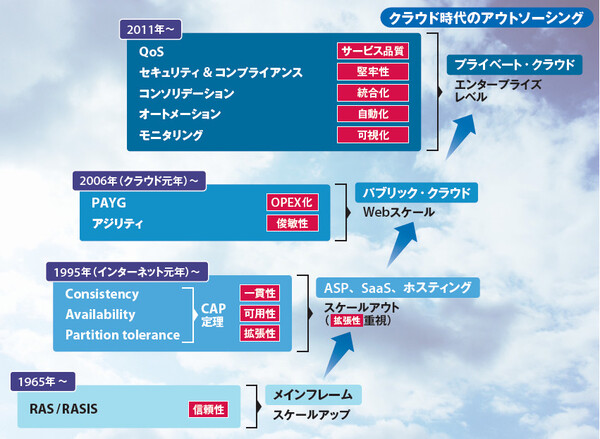

前編記事で見たとおり、現在のクラウド・サービスはITアウトソーシングから歴史的/技術的発展を経て誕生したものだ。そのため、どのクラウド・リソースを利用するかという選択においては、過去のコンピュータ・リソース選択におけるポイントも役にたつ。

そこでこの30年間のメインフレーム、インターネット、アウトソーシング、クラウドの歴史を俯瞰しながら、コンピュータ・リソース選びのポイントを整理してみよう。

筆者がIT業界に入ったのは1984年。それから1989年まで第4世代言語開発者としてメインフレームに携わったが、当時からコンピュータ-・システムの信頼性を総合的に示す評価項目として言われていたのが、「RAS」あるいは「RASIS」という言葉である。これは「信頼性(Reliability)」「可用性(Availability)」「保守性(Serviceability)」「保全性(Integrity)」「安全性(Security)」という3項目/5項目の頭文字をとったものだ。

企業でインターネットが実用的に使われ始めたのは、阪神淡路大震災が発生した1995年ごろのことだ。そしてインターネットを使ったビジネス・モデルが数多く登場した2000年に「CAP定理」が提案された。CAPは次に示す3要件の頭文字であり、インターネットのような分散コンピューティング環境においては、これら3つの要件をすべて満たすことはできない、どれかを犠牲にしなければシステムが構築できないというのがCAP定理である。

- ○一貫性(Consistency)

- ○可用性(Availability)

- ○分散処理、すなわち拡張性(Partition tolerance)

メインフレームの世界では、技術的にはスケールアップが容易だったが高額な利用料金が必要であり、ユーザーはなかなか拡張性のメリットを享受できなかった。それがインターネット時代になると、分散コンピューティング環境によって比較的安価に拡張性(スケールアウト)が手に入るようになった。多くのユーザーはその拡張性に魅力を感じたが、一方でこのCAP定理にあるとおり、一貫性か可用性のどちらかでは妥協せざるを得なかった。

パブリック・クラウドの時代になると、利用したいリソースがすぐに使えること、初期投資なしで「使った分だけ支払う」方式のためコスト削減できることの2点が要点となった。これにより、クラウドを利用するスマート・デバイス台数の爆発的な伸びにも柔軟に対応できる拡張性、すなわち“Webスケール”が実現する。

- ○俊敏性

- ○OPEX化(運営費化)

一方、プライベート・クラウドでは、パブリック・クラウドが苦手とする企業要件(エンタープライズ・レベル)を満たさなければならない。次の5要件が必須となる。

- ○サービス品質

- ○堅牢性(セキュリティ&コンプライアンス)

- ○可視化

- ○自動化

- ○統合化

ここまで挙げてきたすべての要件を満たすことで、初めて「クラウド時代のアウトソーシング」を名乗れる。筆者の造語であるが「3+2+5要件」と覚えてほしい。

(次ページ、具体的にはこの10のポイントを確認しよう)

この連載の記事

-

第4回

デジタル

基幹システムの実績とエコシステムが強みに加わったAWS -

第3回

クラウド

IIJ GIOの強みはエンタープライズでの実績とSI力 -

第1回

クラウド

よりよいクラウド選びのためにITアウトソーシングを知る -

クラウド

最新クラウドサービス選びの勘所 - この連載の一覧へ