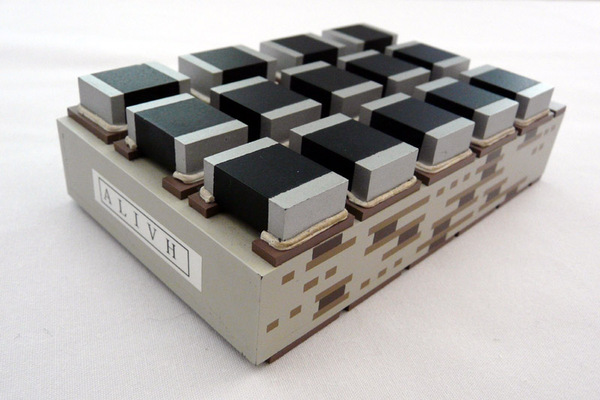

パナソニックには「ALIVH」(アリブ)と呼ばれる樹脂多層基板技術がある。

すでに15年以上に渡って同社の携帯電話などに活用されてきた技術だが、ここにきて、今後のスマートフォンの広がりにおいてひときわ注目を集める技術となっている。

ALIVHが注目を集める理由はどこにあるのだろうか。パナソニックエレトクロニックデバイス(PED)の回路基板ビジネスユニットの坂本和徳ビジネスユニット長に話を聞いた。

携帯電話の小型化・軽量化に大きく貢献

PEDが開発、生産する樹脂多層基板ALIVHの歴史は、約15年前に遡る。

ALIVHは、1996年10月にパナソニックが発売したNTTドコモ向け「P201」に搭載されたのが最初だ。同製品は、業界初の重量100g、容積100cc以下を実現した携帯電話機で、それを実現するために高密度多層基板の採用が不可欠だったのだ。

ALIVHの名称は、Any Layer Interstitial Via Hole structure(全層IVH構造)の頭文字から名付けられたもので、層と層を電気的に接続することができるビアを、任意の位置に配置できるのが特徴。これにより、表面積を有効に利用できるため、部品実装面積を拡大できるほか、配線設計が容易になり、設計および生産期間の短縮も可能になる。

同社によると、一般的な基板実装技術によるビルドアップ基板に比べて、実装面積で約25%の削減が可能であるほか、設計リードタイムおよび生産リードタイムがそれぞれ1/3程度削減できるという。

P201での採用以降も、携帯電話の高機能化においてALIVHが貢献。パナソニック以外の携帯電話でもALIVHが採用されはじめ、2011年3月末までに、累計4億台の携帯電話で採用されているという。需要に対応するために、1998年からは外部企業によるライセンス製造も始まった。

この連載の記事

-

第35回

ビジネス

首位を狙わないキヤノンのミラーレス戦略 -

第34回

ビジネス

NEC PCとレノボの合弁はなぜ成功したのか? -

第33回

ビジネス

シャープ復活の狼煙、その切り札となるIGZO技術とは? -

第33回

ビジネス

任天堂はゲーム人口拡大の主役に返り咲けるのか? -

第32回

ビジネス

日本IBMの突然の社長交代にみる真の狙いとは? -

第31回

ビジネス

脱ガラパゴス? 国内TOPのシャープが目指す世界戦略 -

第30回

ビジネス

これまでの常識が通じないAndroid時代のインフラ開発 -

第29回

ビジネス

ビッグデータは我々になにをもたらすのか? -

第28回

ビジネス

Macの修理を支える、老舗保守ベンダーが持つ“2つの強み” -

第26回

ビジネス

富士通が「出雲モデル」「伊達モデル」を打ち出したこだわりとは - この連載の一覧へ