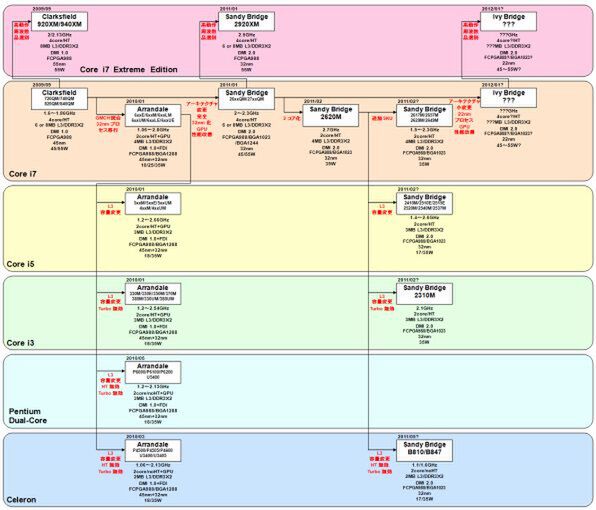

Arrandale世代ではセグメント間の性能差が縮まる

このArrandaleの世代では、各製品の性能差が極めて縮まったのも、特筆すべきことだろう。結果から言えば、Core i7からCeleronまでの全モデルで以下の特徴を備えているからだ。

- デュアルコア

- DDR3メモリーのデュアルチャンネル

- 共有3次キャッシュ

一応はシリーズ間の差別化のために、動作周波数以外に以下のような細かい違いもある。

| Core i7とCore i5の差 | 3次キャッシュを1MB無効化(4MB→3MB) |

|---|---|

| Core i5とCore i3の差 | ターボ・ブーストを無効化 |

| Core i3とPentium Dual-Coreの差 | ハイパー・スレッディングを無効化 |

| Pentium Dual-CoreとCeleronの差 | 3次キャッシュを1MB無効化(3MB→2MB) |

もちろん動作周波数はだいぶ違うし、対応する機能のみで比較すると各ラインナップの間にはそれなりの差はある。だが、実際のアプリケーションを使ったときに、どこまで差が出るかは疑わしいところだ。

また、これには別の要因もあった。ArrandaleはGPUを内蔵しているが、そのGPUの性能が決して高いとは言えないので、Celeronであっても上位モデルと同じく、667MHz/500MHzのGPU動作周波数を下げることができなかった。そのうえシングルチャンネルメモリーにすると、GPU性能が致命的に低下するので、デュアルチャンネルメモリーを維持せざるを得ない。

以前のFSB方式の場合、メモリーチャンネルそのものはデュアルでもFSBの帯域を減らすという形で、GPUの性能を落とさずにCPUからのメモリーアクセス性能だけを落とすことが可能で、これによって性能の差別化が図れた。だが、Arrandale世代からは一体化してしまっているため、これが不可能になってしまった。

理論上は、CPUコアとGPUコアをつなぐ内部の「QPI」の帯域を落とすことで対応可能ではある。だが、このQPIは最低動作周波数が4.26GT/秒になっているため、その程度では思ったほどに性能差は出なかったようだ。この結果として、特にPentium Dual-CoreとCeleronの差別化が、非常に難しくなってしまった。

モバイル向けSandy Bridgeは

ハイエンドの4コアから出荷

こうした教訓(?)を受けてか、続く「Sandy Bridge」の世代は多少様相が変わることになった。Sandy Bridge世代ではまず2011年1月に、やはりハイエンドのCore i7とCore i7 Extreme Edition向けに製品が投入されることになった。

これはデスクトップ向けの「Sandy Bridge-DT」とほぼ同じ構成である。厳密に言えば、ビデオエンコーダー回りの仕様が若干異なるが、マイナーチェンジの域を出ない。単に外部のGPUを使う際でも、Media Processing Engineが利用できるようになっているだけである(デスクトップ向けは無効になる)。

最初に投入されるのがハイエンド向けなのは、4コア構成だからということになる。また、さすがに4コア/8スレッド構成の製品はハイエンド向けに絞られる。しかもデスクトップ向けと異なり、TDPを55W枠に絞るため動作周波数そのものは最上位製品でも2.50GHzと低めに抑えられており、これが生かせる用途は(モバイル向けとしては)まだ限られる。

そうしたこともあってか、その後まもなくインテルは、「Core i7-2620M」をリリースする。この記事を読まれる2月28日には発売されているはずだが、執筆中ではまだ未発売である。これに関しては珍しくインテルの製品検索サイト「ark.intel.com」でリリース日まで明確にされており(関連リンク)、問題なく登場するであろう。

幸いなことに、Intel P67/H67のチップセットに関する問題は、ことモバイルでは一部の機種を除き、ほとんど問題になっていない。モバイル向けの製品の場合、SATAはせいぜいがHDDかSSDで1ポート、光学ドライブで1ポートの2ポート分しか使わない。だから問題の生じない6Gbpsの2ポートだけを使えば、今回の問題には遭遇しないからだ。

すでに3Gbpsのポートを使う形で製品を構成、出荷してしまったベンダーや、ドッキングステーション経由で3台以上のドライブを利用できる製品に関しては対策が必要だが、そうでなければ対処可能である。そんなわけで、おそらく日本時間の2月21日には、このCore i7-2620Mが出荷されると思われる(編注:現在は発売済みになっている)。

この連載の記事

-

第770回

PC

キーボードとマウスをつなぐDINおよびPS/2コネクター 消え去ったI/F史 -

第769回

PC

HDDのコントローラーとI/Fを一体化して爆発的に普及したIDE 消え去ったI/F史 -

第768回

PC

AIアクセラレーター「Gaudi 3」の性能は前世代の2~4倍 インテル CPUロードマップ -

第767回

PC

Lunar LakeはWindows 12の要件である40TOPSを超えるNPU性能 インテル CPUロードマップ -

第766回

デジタル

Instinct MI300のI/OダイはXCDとCCDのどちらにも搭載できる驚きの構造 AMD GPUロードマップ -

第765回

PC

GB200 Grace Blackwell SuperchipのTDPは1200W NVIDIA GPUロードマップ -

第764回

PC

B100は1ダイあたりの性能がH100を下回るがAI性能はH100の5倍 NVIDIA GPUロードマップ -

第763回

PC

FDD/HDDをつなぐため急速に普及したSASI 消え去ったI/F史 -

第762回

PC

測定器やFDDなどどんな機器も接続できたGPIB 消え去ったI/F史 -

第761回

PC

Intel 14Aの量産は2年遅れの2028年? 半導体生産2位を目指すインテル インテル CPUロードマップ -

第760回

PC

14nmを再構築したIntel 12が2027年に登場すればおもしろいことになりそう インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ