期待と失望の2010年――電子書籍元年と言われて

元年(がん-ねん) ある物事の出発点となるような年。(小学館デジタル大辞泉より)

「2010年は電子書籍元年と騒がれたけれど、全然身近なものになっていないじゃないか」「試しにAppStoreで電子書籍アプリを展開したけど全然儲からないじゃないか」

最近、こんな声が聴かれるようになった。はたして電子書籍元年とは幻だったのだろうか? 冒頭に挙げた「元年」の本来の意味を考えれば、言葉の意味のまま、つまり、電子書籍の出発点となった年であることは疑問の余地がない。

けれども、わたしたちの周りを見渡しても、電子書籍を当たり前のように読むスタイルを楽しんでいる人はそう多く見あたらない。ガジェット好きの知己が多い筆者の周りでも同様だ。

筆者は今、国内の電子書籍は胎動の時期と考えているが、ここで2010年4月の開始以来、20回を迎えたこの連載を振り返り、今後何が起こるのか整理しておきたい。

以下のリストは、筆者が2010年4月からこれまでにASCII.JPに掲載した電子書籍関連の記事だ(日付は公開開始日)。

- 第1回 ☆ネット帝国主義、その先にあるもの。(2010/4/4)

- 第2回 ☆「出版」=コンテンツベンチャーの理念に立ち返れ-文化通信・星野編集長-(2010/4/16)

- 単発記事 否応なく訪れた「電子書籍元年」を俯瞰する-「e Publishing Day 2010」-(2010/4/30)

- 第3回 書店に未来はない……は本当か?(2010/5/6)

- 第4回 個人電子出版の可能性──マンガ家 藤井あや氏に聞く(2010/5/12)

- 第5回 ☆電子書籍三原則とフォーマットを整理する(2010/5/28)

- 第6回 ☆iPhone/iPad規制と、これからの電子書籍-ボイジャー萩野社長-(2010/6/15)

- 第7回 ☆電子書籍への大転換は「ソーシャルな読書体験」から生まれる(2010/6/25)

- 第8回 ☆国際ブックフェアに見る、電子出版と印刷会社(2010/7/16)

- 単発記事 大日本印刷、凸版印刷が「電子出版制作・流通協議会」を設立(2010/07/28)

- 第9回 ☆見えてきた電子書籍のビジネスモデル-電子雑誌「AiR」-(2010/7/30)

- 単発記事 角川歴彦×立花隆、3時間語った電子書籍の未来-シンポジウム-(2010/8/16)

- 単発記事 ☆ガラパゴスの逆襲なるか? その目のつけどころを考える(2010/9/30)

- 第11回 ☆垂直統合プラットフォームとしてのBOOK☆WALKER(2010/11/13)

- 単発記事 「ラブひな」赤松健さん、無料漫画サイト経営にかける「夢」-Jコミ-(2010/12/2)

- 単発記事 出版社、書店の状況――役割の変化に気づいた者が勝つ(2011/1/30)

なお、これらの記事のうち☆マークのついたものは拙著『生き残るメディア、死ぬメディア』(アスキー新書)にも改訂を加えて収録済み。

電子書籍ブームは幻だったのか?

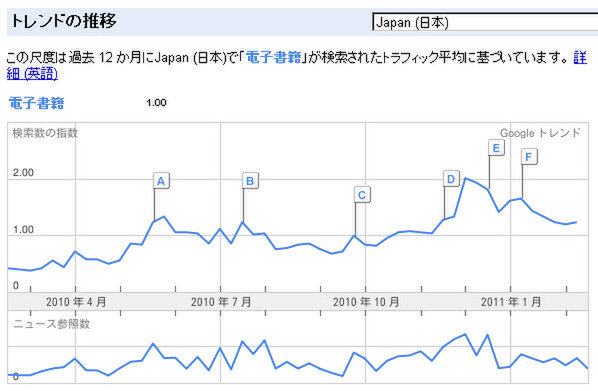

2010年10月以降は、危機が叫ばれるアニメビジネスに連載の軸足を移しているが、振り返ると4月から9月までの間かなりの頻度とボリュームで記事を書いていたことが分かる。では世間一般は電子書籍に対してどの程度反応していたのだろうか? 検索ボリュームのおおよその傾向をつかむことができるGoogleトレンドで調べてみた。

やはりiPadが日本で発売となり、電子書籍端末としての期待が高まった5月に1つの山が見られる。しかし、その後は大きな高まりはない。iBook Storeにさっぱり日本語の書籍が並ばす、電子書籍アプリが単発でリリースされるという動きに留まったからだ。

だが、9月末に衝撃的なネーミングで登場したシャープの「ガラパゴス」、その後のソニー、KDDI、ドコモ+大日本といった国内組のサービス開始に伴って、世間の関心は再び高まったようだ。

しかし、今年に入って再び下降しているのは気になるところ。連載でもたびたび指摘しているように、各サービスともタイトル数が圧倒的に足りないのだ。例えばシャープのガラパゴスのラインナップは約2万点とされるが、都心の大型店などとは比ぶべくもない。

電子書籍に求められる検索性や、Amazonのようなリコメンデーションによる「本との出会い」が生まれるにはそれなりの母数が必要なのだ。

デバイスや新サービスの登場で関心(≒検索ボリューム)が高まるものの、その後の伸びが続かない理由も、このライブラリーの貧弱さに原因があると筆者は考えている。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ