前回まではインテルの昔の製品を御紹介したが、これに負けないほどやはり製品が多いのがAMDである。こちらもx86系に絞った形で、「K8」以前の製品を解説していきたい。

限られた供給能力が広げた

インテルCPUのセカンドソース

元々AMDが躍進を遂げた一因は、インテルとのセカンドソース契約にある。昨今では考えにくい話であるが、1980年代の半導体メーカーの多くは、製品供給能力が限られていた。また製造プロセスそのものが安定しないから、大口顧客は特定のメーカーに依存するのは余程の場合のみ。通常はセカンドソース供給を求めた。先月までは普通に製造できたが、今月は「何かわからない理由で生産量が半減しました」なんて話が本当にあった時代である。

例えば8086の場合、インテルだけから買うのではなく、インテルとセカンドソース契約を結んだ何社かから、同じスペックの8086互換品を購入できるような体制を求めたわけだ。インテルはこうしたセカンドソース供給を結んだメーカーから、ライセンス料を受け取る代わりに(場合によっては販売個数に応じたロイヤリティーも)、すべての設計データと製造に必要な情報を引き渡す。

こうしたセカンドソース契約を結んだ半導体メーカーには、8086/8088の場合確認できるだけで、AMD/米Harris/独シーメンス/NEC/日立が挙げられる。このうちHarrisはさらに80286のセカンドソース契約を結んだし、AMD/シーメンスは80286以外に80186の契約も結んでいる。

こうしたセカンドソース契約には、当然メリットとデメリットがある。当時のインテルは自社で安定供給しきれるだけの生産能力を持ち得なかったから、こうしたセカンドソース供給は止むをえないものだった。ところが、セカンドソースメーカーがより省電力だったり高速だったりする互換品を提供するようになると、いくらライセンス料やロイヤリティーが入るとは言え、肝心の自社製品の売れ行きが先細るようになり方針を完全に転換。i80386からはセカンドソース供給を認めなくなった。

ただ厄介なのは、こうした方向転換以前に、インテルはさまざまなメーカーとさまざまな契約をすでに結んでいたことだ。例えば、IBMは486世代までの製造ライセンスを保持していたし、米National SemiconductorはP6世代製品にまで渡る包括的なクロスライセンス契約を保持していた。また後述するように、AMDとのセカンドソース契約は、その後も延々と続く訴訟につながることになる。

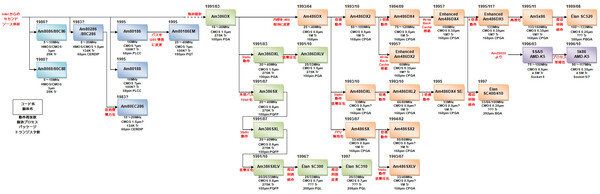

話を戻すと、こうしたクロスライセンス契約に基づき、AMDは1980年頃に「Am8086/8088」、1983年(1982年説もあり)には「Am80286」をリリースする。基本的な構造は完全に一緒(でなければセカンドソースの意味がない)であるが、8086登場後にリリースされた分だけプロセスの微細化は進んでおり、インテルにはない高動作周波数の製品も用意しているのが特徴である。

ちなみに、ロードマップ図にある「Am80186」のみ1995年というのは誤記ではない。当初AMDは組み込み向けには余り興味がなく、製品がほとんどなかった。強いて言えば、組み込み向けにスタティック(Static)動作の製品を常に用意した程度である。

通常CMOS回路にはDynamic回路とStatic回路がある。両者の違いを端的に言えば、クロック信号の作り方が異なる。Dynamic回路は回路そのものを使ってクロック信号を生成しているため、回路が止まると内部回路が状態を保持できなくなってしまい、動作を継続できない。その一方で回路規模が相対的に小さく、また高速動作に向いている。そのため、通常は最低動作周波数を定めたうえで、Dynamic回路で構成するのが常である。

対して、Static回路はクロック信号を別に用意するため、動作周波数を完全に0にできる。回路規模はやや大きくなるし、高速動作にもやや不利であるが、その分動作周波数をグンと下げられるし、これにともない消費電力も大幅に下がるので、組み込み用途では有利である。もっとも、これは組み込み用としては最初の一歩であり、実際にはより集積度の高い(=部品コストや実装面積を下げられる)製品が好まれる。

当時のAMDは、こうした低消費電力の組み込み向け製品を「E86」シリーズと称して、1990年代に入ってからラインナップを広げて、このマーケットに投入していた。さらに1995年には、バスインターフェースを80286互換としながら、内部は80186のままという「Am80186EM」を投入した。

この連載の記事

-

第781回

PC

Lunar LakeのGPU動作周波数はおよそ1.65GHz インテル CPUロードマップ -

第780回

PC

Lunar Lakeに搭載される正体不明のメモリーサイドキャッシュ インテル CPUロードマップ -

第779回

PC

Lunar LakeではEコアの「Skymont」でもAI処理を実行するようになった インテル CPUロードマップ -

第778回

PC

Lunar LakeではPコアのハイパースレッディングを廃止 インテル CPUロードマップ -

第777回

PC

Lunar Lakeはウェハー1枚からMeteor Lakeの半分しか取れない インテル CPUロードマップ -

第776回

PC

COMPUTEXで判明したZen 5以降のプロセッサー戦略 AMD CPU/GPUロードマップ -

第775回

PC

安定した転送速度を確保できたSCSI 消え去ったI/F史 -

第774回

PC

日本の半導体メーカーが開発協力に名乗りを上げた次世代Esperanto ET-SoC AIプロセッサーの昨今 -

第773回

PC

Sound Blasterが普及に大きく貢献したGame Port 消え去ったI/F史 -

第772回

PC

スーパーコンピューターの系譜 本格稼働で大きく性能を伸ばしたAuroraだが世界一には届かなかった -

第771回

PC

277もの特許を使用して標準化した高速シリアルバスIEEE 1394 消え去ったI/F史 - この連載の一覧へ