広がる公衆無線インターネット

6月25日にWire&Wireless(Wi2)という無線通信事業者の事業戦略説明会(関連記事)で、高津智仁社長と公衆無線LANの可能性について話した。公衆無線LANとは、無線LANの基地局を設置して一般向けの通信サービスを行なうものだ。無線LANの電波の届く範囲は狭いが、多くの無線LANをリレーすることによって「面」でサポートするのだ。

こういうビジネスはWi2が初めてではない。1999年ソフトバンクとマイクロソフトと東京電力が「スピードネット」という会社をつくってラストワンマイルに無線を用いるサービスを提供した。しかしこのときは中継系のインフラ(電力線)をもっている東京電力が電柱から電波の飛ぶ範囲でやろうとしたため、面的にカバーすることができなかった。その後もMIS(モバイルインターネットサービス)なども公衆無線LANサービスを行なったが成功しなかった。今でもライブドアなどがサービスを行なっているが限定的なものだ。

この原因は用いられている無線LANの周波数が2.4GHz帯という不利な帯域だからである。電波は周波数が高くなるほど光の性質に近づいて直線性が強まり、見えないところに届きにくくなる。このためテレビや携帯電話の使っているUHF帯では、中継局や基地局は数キロメートルおきに1局おけばよいが、2.4GHz帯の場合は数百メートルおきに置局しなければ、面でカバーできない。このような「マイクロセル」と呼ばれる小規模な基地局をたくさん建てることはむずかしいので、家庭にある無線LANを利用しようというのが公衆無線LANの発想だ。

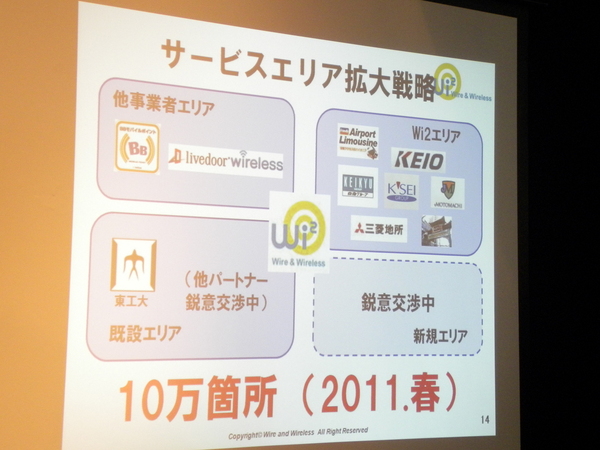

これは世界的にもFONなどが行なっており、無償で無線LANのモデムを配布し、そのユーザーには無料で使用可能にする代わり、他のユーザーがそのモデムを使って通信を行なうことも可能にしている。Wi2のサービスは、ライブドアやバッファローの駅や喫茶店に置かれた無線LAN基地局をつなぐもので、当面は1万3000局、来年は10万局をめざすという。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ