衛星放送でカバーできるなら最初から地上波はいらない

2011年7月24日にアナログ放送が終了する日まで、あと500日を切った。しかし地上デジタル受信機の普及台数は、今年2月現在で約7000万台(NHK調べ)。全国に1億3000万台以上あるといわれるテレビの半分強だ。世帯ベースの普及率では、70%前後と推定され、あと500日足らずで残る1500万世帯をすべて「地デジ化」することは不可能である。

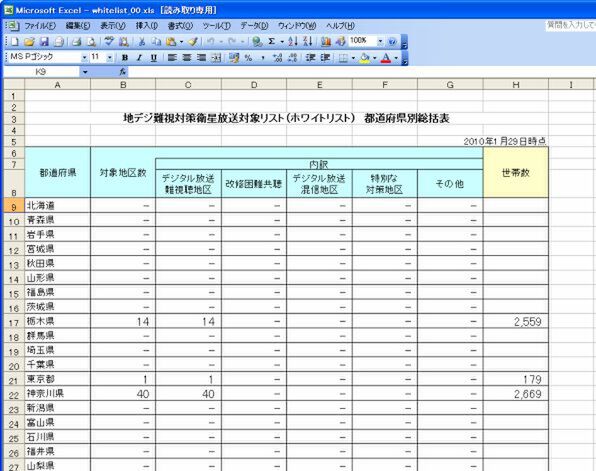

そこでテレビ局は今月11日、難視聴地域を対象にした衛星放送を開始した。対象地域はホワイトリストとして総務省のウェブサイトでが公開され、この地域以外では、放送にはスクランブルがかけられて視聴できない。放送内容もアナログと同じ標準解像度(SDTV)である。

このニュースを見て、Twitterで私に「衛星で全部カバーできるなら、なぜ最初から衛星でやらなかったんですか?」という質問が来た。もっともな疑問である。通信衛星ならもっと多くのチャンネルが空いているので、地デジと同じデジタルハイビジョンで放送できる。スクランブルなどをかけないで、全国どこでも見えるようにすれば、年間ほとんど数億円でデジタル放送ができてしまう。

実はこれは欧州のデジタル放送の方式であり、地デジの計画が始まる前から(私を含めて)多くの専門家が提案したことだ。郵政省(当時)でも、放送行政局の課長が「通信衛星でやれば200億円ですむデジタル放送を1兆円以上かけてやるのは狂気の沙汰だ」と省内で反対し、左遷された。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ