500万世帯以上を残して放送を打ち切れるか

2011年7月24日に予定されているアナログ放送の停止まで、あと1年と迫った。はたして本当に電波を止めることはできるのだろうか。NHKの調べによると、今年6月末の地デジ対応テレビは5081万台、デジタルチューナー(チューナー内蔵録画機も含む)が1809万台、ケーブルテレビ用セットトップボックス(STB)が893万台で、合計約7783万台がすでに「地デジ化」しているという。

このうち地デジ対応テレビが約5000万台というのは信用できるが、これとデジタルチューナーを合算することはできない。地デジ対応テレビを買っている家庭では、DVDレコーダーなどにも地デジチューナーが入っているはずで、チューナー単体を買う家庭はほとんどない。したがってSTBを足した5974万台というのが実態に近いだろう。これは全国に1億3000万台あると推定されるテレビの半分にも満たない。かなり強気にみて今後1年間で2000万台増えるとしても、来年7月の段階で5000万台以上のテレビが“強制終了”することになる。

このように見えなくなるテレビの大部分は粗大ゴミになる。恐るべき量のゴミが一挙に排出され、ゴミ処理場がパンクすることが懸念されている。その代わりに新しい地デジ対応テレビを買う人は、どれぐらいいるだろうか。特に若者の間ではテレビの普及率は低く、半数ぐらいはテレビをもっていない。そういう若者はアナログ停波をきっかけにしてテレビを見るのをやめ、携帯やPCで情報を得るようになるだろう。つまりテレビの視聴者は、来年7月をピークとして減ってゆくと推定される。

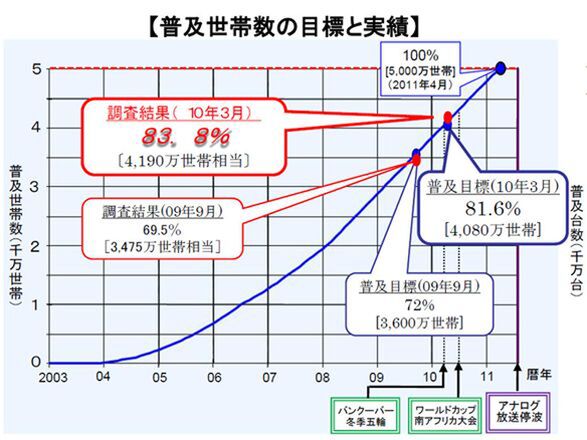

総務省の資料より

問題は台数よりも、世帯普及率がどれぐらいになるかである。総務省の浸透度調査では、今年3月の段階で83.8%、来年4月には100%になると予測しているが、そんなことはありえない。内閣府の消費動向調査では薄型テレビの世帯普及率は70%前後である。テレビだけを替えてもアンテナをUHFに替えなければ地デジを見ることはできないが、集合住宅のうち地デジ対策が完了したのは70%前後であり、特に関東地方では40%を下回っている。現在の世帯普及率を70%とすると、1年後の普及率は最大90%(4500万世帯)だろう。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ