テレビ局が「水平分離」に反対する不可解な理由

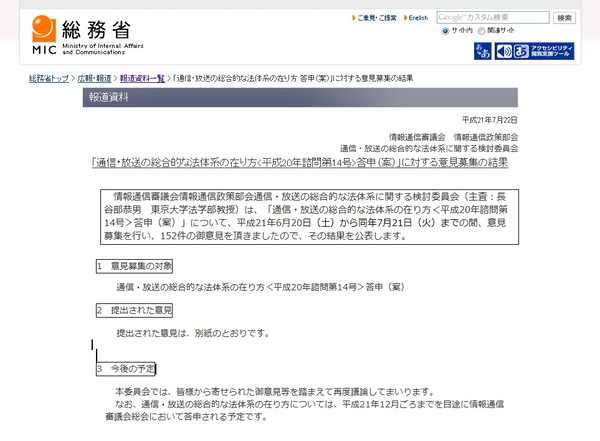

総務省の情報通信審議会が6月に出した情報通信法の答申案に対するパブリック・コメントが7月22日に公表されたが、テレビ局が反発しているのが目立つ。最大の焦点は、放送設備(インフラ)と番組(コンテンツ)への規制を分離し、番組制作業務を「認定」する制度だ。今はテレビ局の無線送信設備に免許が出され、その局が番組制作を一体で行なう経営形態しかないが、情報通信法ではインフラとコンテンツを階層別に規制する方針に変えようというものだ。

当初の方針では、通信・放送に関連する9本の法律をすべて廃止し、情報通信法によって通信と放送の融合したメディアの実態に即した規制体系にする方針だった。しかしテレビ局がインフラ・コンテンツの水平分離に強く反対したため、既存の局には手をつけず、新たに免許を交付する場合に限って水平分離しようというものだ。これでは通信と放送の境界は残ってしまい、テレビ局の既得権にも手はつけられない。

なぜテレビ局は、水平分離を恐れるのだろうか? インターネットでは、インフラとコンテンツはもともと分離されている。読者のあなたがASCII.jpにアクセスするとき、アスキー・メディアワークス社の回線でなければアクセスできないということはない。インフラは世界共通で通信会社が管理し、コンテンツはあなたが自分でブログに書くこともできる。このような自由度の拡大によって、ウェブは爆発的な拡大をとげたのだ。

しかしそれがまさに、テレビ局の恐れることだ。もし現在のテレビ局の電波とコンテンツを分離して参入を自由化すれば、コンテンツ制作能力のない携帯キャリアがテレビ局の中継局を買収し、携帯向けコンテンツを大量に流すことも可能になる。コンテンツもヤフーや楽天などのインフラを持たないサービス業者が参入できるようになる。だから水平分離を阻止することが、テレビ局の生命線なのだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ