IDFの2日目は、クライアント関連のキーノートからはじまる。クライアントには、デスクトップやノートブック、そしてPDAやワイヤレス関連製品が含まれる。今日の目玉は、なんといっても“Banias”、来年登場するモバイル用プロセッサーである。

|

|---|

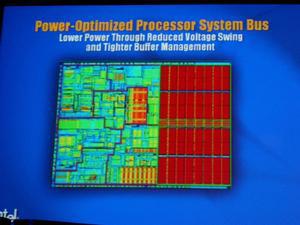

| Baniasのダイ写真。右側の赤い部分がキャッシュだと思われる |

昨日は、概要ということでBanias搭載の試作機はちらっとしか登場しなかったが、今日は、サムスン電子、日本電気、東芝、IBM、ゲートウェイの試作機がステージ上に並ぶ。昨日のデルコンピュータ、松下電器産業とあわせて7社がBaniasに取り組んでいることになる。各社とも現行のモバイルPentiumIIIマシンの匡体を流用しているようだ。

|

| |

|---|---|---|

| 松下の試作機 | 東芝の試作機 | |

|

| |

| IBMの試作機 | ゲートウェイの試作機 | |

|

| |

| 日本電気の試作機 | デルの試作機 | |

|

- Advanced Branc Prediction

- Micro-Ops Fusion

- Power-Optimized Processor System Bus

- Dedicated Stack Manager

である。

“Advanced Branch Prediction”は、分岐予測の精度を上げることで消費電力を押さえるもの。分岐予測がはずれるとメモリーの読み出しなどが発生し、消費電力の大きい外部バスなどを駆動しなければならないため、精度が高くなることで消費電力を下げることが可能になる。

“Micro-Ops Fusion”は、並列に実行可能な複数のマイクロ命令(現在のIA-32プロセッサーは、命令をマイクロ命令に分解して実行している)をまとめてしまうことで、マイクロ命令の前処理の回数を減らす方法。キーノートでは、「タクシーに1人ずつ乗るのではなく、何人かまとまって乗ると効率的」という表現をしていた。

“Power-Optimized Processor System Bus”は、内部のシステムバスを必要なところだけに電力を供給するようにすることである。

“Dedicated Stack Manager”は、スタック処理を専用の回路で行なうこと。スタックに対する処理には固定的なものが多く、通常の命令のように処理しなくてもよい場合がある。たとえば、サブルーチンなどから復帰するリターン命令は、すでに必要なスタック処理をしていれば、スタックポインターの値を変更できる。このようにすることで通常sの命令で行なっていた処理を省くことができ、動作するモジュールも少なくなるために消費電力を少なくすることが可能になるわけだ。

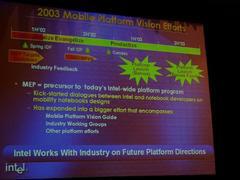

Banias搭載マシンは、来年(2003年)の第1四半期に登場し、さらに低電圧版などバリエーションが増え、また2004年後半には、後継のプロセッサーを登場させる予定のようである。

|

| |

|---|---|---|

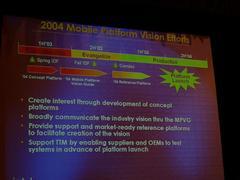

| Baniasの2002~2004年のスケジュール | 2003年の上期、下期にプラットフォームが登場し、さらに来年からは2004年のBanias後継プラットフォームへの対応が開始される |

クライアント側には、Xscaleと呼ばれる組み込み向けのプロセッサーがある。以前はStrongARMと言われていた物だ。今回、インテルは、このXscaleにMMX技術を導入することを発表した。Wireless MMXと呼ばれ、PDAや携帯電話でIA-32プロセッサーのようにマルチメディア処理を可能にするものだ。MMXと同じ構造、命令を採用することで、すでにパソコン用に開発されたMMXアプリケーションの移植を容易にする。

さて、明日のキーノートスピーチは、ネットワークストレージなど、サーバー系の話。あわせて展示会場の様子などをレポートする予定。