複数台のサーバに対して、リクエストを振り分けるロードバランサのベンダーとして知られるF5ネットワークス(以下、F5)。前回は米F5ネットワークス マーケティング上級副社長 ダン・マット氏、同CTOカール D. トリーブス氏の話を元に、仮想化とF5の関係を見てきた。今回は新たに取り組んでいるストレージの仮想化について見ていきたい。

サーバの次はストレージ仮想化に注力

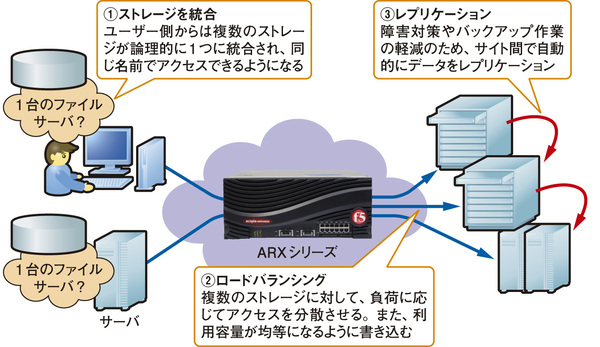

もう1つ同社が力を入れている製品が、ストレージの仮想化を実現する「F5 ARXシリーズ」(以下、ARX)である。これは2007年に買収した米アコピア・ネットワークスの製品をベースにしたもので、異なるベンダーのファイルサーバ・NASを束ね、論理的に1つのファイルサーバとして見せかけることができるアプライアンスだ。

扱えるファイル数に応じて、いくつかのプラットフォームが用意されており、11月に発表された最新の「ARX4000」は4Uのラックマウント筐体に10ギガビットEthernetを搭載。20億ファイルを扱える拡張性を持っている。その他、500、1000、6000などの製品があり、規模に合わせて導入が行なえる。

「ARXはファイルサーバにとってBIG-IPと同じような存在。ARXをユーザーとサーバの間に挟み込んで設置することで、サーバのリクエストを振り分けたり、停止させるサーバをノンストップで切り離することが可能だ」(ダン マット氏)というわけだ。これを使えば、たとえば4台のNASに対して、書き込み容量を分散させ、ストレージの利用率を25%に均一化するといったことが可能になる。

ダン・マット氏は「ユーザーはデータの移行(マイグレーション)、ストレージやバックアップコストの削減、ストレージの統合など、いろいろな課題を持っている。ARXを用いればこうしたストレージに関する課題が一気に解消できる」と、ARXの効能について述べている。

階層化ストレージを外付けで実現

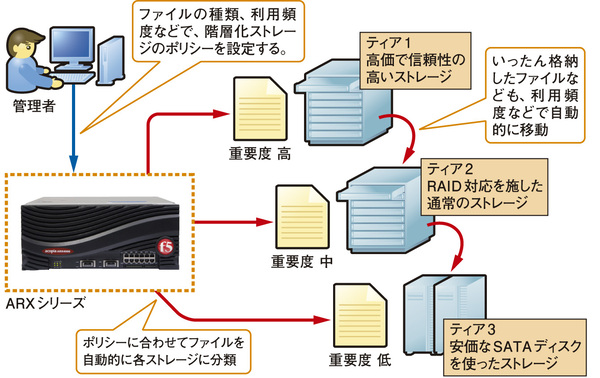

既存のロードバランサと違うARXのユニークな機能は、最近流行の「階層化ストレージ」を外付けアプライアンスで実現する点だ。

ファイルサーバには重要なファイルや利用頻度の高いファイルばかりが保存されているわけではない。削除しても差し障りのないような冗長なファイルやキャッシュ、あるいはいつ参照するかわからないが、保存しておくことのみが重要なファイルも存在している。こうしたファイルの重要度に合わせ、格納ストレージの種類を変えるのが、「階層化(ティアド)ストレージ」や「ILM(Information Lifecycle Management)」と呼ばれる技術にあたる。

ARXでは、配下にあるストレージを分類し、ポリシーに合わせてファイルをストレージに再配置することができる。こうした機能を活用すると、「重要なファイルの格納されたサーバのみバックアップを強化し、些末なファイルが格納されているサーバは安価なSATAディスクを用いたサーバを用いる」といったストレージの最適化が可能になるわけだ。

「こうした階層化ストレージはベンダー固有のソフトウェアで実装されているが、ARXでは異なるベンダーのストレージでも使える。これが一番の差別化ポイントだ。特に高価なストレージを使っていたユーザーが導入すると、コストメリットが出やすいので、投資対効果をしっかり算出できるツールを今作っているところだ」(ダン マット氏)と述べている。CIFS/NFSなどファイルサーバのプロキシとして動作するため、ベンダーを選ばないのがARXの特徴だ。

ARXはストレージというジャンルに切り込んだ、F5にとっても始めての製品である。ダン・マット氏は「今までと違ったパートナーと協業していく必要もあり、我々にとってもチャレンジになる」と述べている。11月21日には富士通と協業し、富士通のストレージシステム「ETERNUS (エターナス)」とARXを組み合わせたストレージ仮想化ソリューションを展開していくことを発表している。今後はこうしたパートナー戦略、そして異ベンダー製品での実績が普及のキモとなるだろう。