Google対Facebook

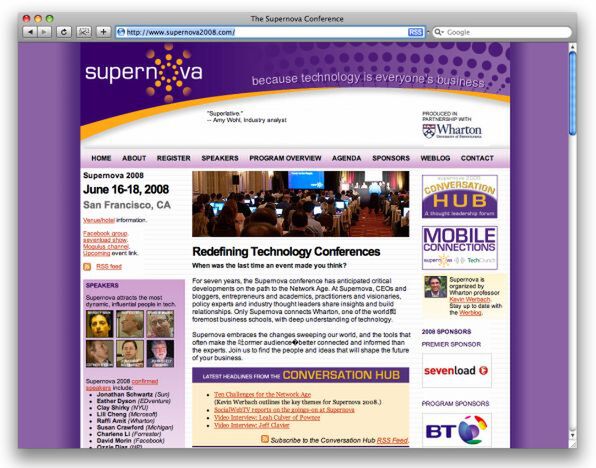

先週の月曜から水曜まで、サンフランシスコで「Supernova」という会議が開かれた。これは毎年開かれているネットベンチャーのお祭りのひとつで、今年のテーマは「ネットワーク時代の挑戦」。出てくるベンチャーの多くが無名のSNSで、Facebookなどの「ソーシャル・ネットワーキング」がグーグルを脅かす存在に成長していることを感じさせた。

昨年11月、米マイクロソフトはフェイスブックの株式の1.6%を2億4000万ドルで買収した。これは同社の企業価値を150億ドルと評価したことになる。いわゆるWeb 2.0系の企業としては、YouTubeの買収価格が16億ドルだから、その10倍近い最高記録だ。まだ赤字の企業としては破格の価格だが、「MSはいい買い物をした」と評価されている。それはFacebookが1億人以上のメンバーを集め、グーグルの「後継者」に最も近い位置にいると見られているからだ。

5月に日本語版もスタートしたSNS「Facebook」

アクセスは集まるが、収益は……

Facebook以外にも、多くのSNSが参加していたが、議論が白熱するのは「いかにアクセスを集めるか」といった話ばかりで、それがどう収益に結び付くのかは、ほとんど議論にさえならない。かつてのドットコム・バブルのときとよく似ている。

ベンチャーキャピタリストのセッションでも「そろそろ Web 2.0バブルも終わりだ」という声が聞かれた。昨年、シリコンバレーのベンチャーキャピタルに流れ込んだ資金は310億ドルと、かつてのバブル期に近いが、そのリターンも310億ドルでベンチャーキャピタルの一人は「ほとんど慈善事業だ」と笑っていた。

それでもベンチャー企業は、アクセスさえ集めればグーグルかマイクロソフトかヤフーが買ってくれると思っているので、ほとんどビジネスモデルなしでアクセスだけを集めている。その大部分は赤字で、IPO(株式公開)もゼロに近い。

これはSOX法(企業改革法)で公開コストが大きくなった影響もあるが、成長(アクセス)を増やす必要に迫られている大手企業が買収の「出口」になっているため、いわばアクセスが株価として換金できるのだ。

この連載の記事

-

最終回

トピックス

日本のITはなぜ終わったのか -

第144回

トピックス

電波を政治的な取引に使う総務省と民放とNTTドコモ -

第143回

トピックス

グーグルを動かしたスマートフォンの「特許バブル」 -

第142回

トピックス

アナログ放送終了はテレビの終わりの始まり -

第141回

トピックス

ソフトバンクは補助金ビジネスではなく電力自由化をめざせ -

第140回

トピックス

ビル・ゲイツのねらう原子力のイノベーション -

第139回

トピックス

電力産業は「第二のブロードバンド」になるか -

第138回

トピックス

原発事故で迷走する政府の情報管理 -

第137回

トピックス

大震災でわかった旧メディアと新メディアの使い道 -

第136回

トピックス

拝啓 NHK会長様 -

第135回

トピックス

新卒一括採用が「ITゼネコン構造」を生む - この連載の一覧へ