エンジニアとして日々の仕事に当たっていると、ふとした時に今自分がやっていることに対する漠然とした不安を感じたことは誰しもあるでしょう。「毎日ルーティンワークばかりやっていていいのだろうか?」「去年に比べて自分は進歩(成長)したのだろうか?」と……。こんな時は、周囲の人が適切な評価をしてくれたりするものですが、周りの人の評価だけに頼っていては、自立したエンジニアとは言えません。

ただ、自分自身のことは案外わからないものです。年俸制などで自己評価を課す会社も増えていて、自分で自分を評価する機会のある人もいると思いますが、実際に評価するというのはなかなか難しいことではないでしょうか。また、そういう時によくありがちなのが、他者との比較において自分を評価する方法。多くは、過去の受験の偏差値など、他者との相対的な比較で自分を評価することにはさほど抵抗がないと思います。しかしエンジニアとして進化することを考えると、この評価方法にのみ依存することは好ましくありません。

というのも、すでに社会人としてエンジニアをやっている私たちにとって、他者と比較する以前に、目標はごく個人的なもののはずです。であれば、他人との比較ではない自己評価、つまり自分自身との比較においての評価がまずできなくてはならないでしょう。そこで、この自己評価(自分自身との比較)をするための方法として「生産性」という観点で考えることを提案します。

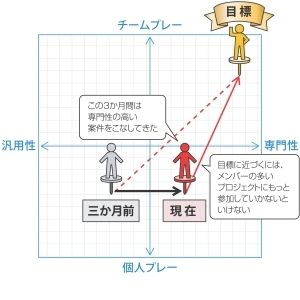

ここでいう「生産性」とはいわゆる仕事上の成果物に対していうのではなく、「自分の目標に対する生産性」を指します。そこでこの生産性を把握するために、まず自分だけの座標軸を持つこと、つまり「過去の自分」と「なりたい自分(目標)」の2つの立脚点を置いてみて下さい。具体的に「過去の自分」の立脚点を置くには、第2回目「PDCA」で紹介した「記録をする」ということを利用し、「なりたい自分」の立脚点を置くには漠然としている目標をある程度明確にします。たとえば「どのようなタイプのエンジニアになるのか」「固有の技術を持つエンジニアなのか」「リーダーとして多くの案件をまわすのか」、それとも「技術を生かした新規ビジネスを立ち上げるのか」といったことが考えられます。

このようにして初めて「こうありたい自分」と「過去の自分」の間に、「今の自分」を位置づけられてくるでしょう。そして「今の自分」の位置を明らかにすることができれば、現在の自分の「目標に対する生産性」が見えてきます。もちろん各人の目標とするものによって、評価すべき生産性は違いますが、こうすればきちんと今の自分を評価することができます。

「自分自身に向き合うべきだ」とよく言われますが、それには今回紹介した「生産性」などの尺度は良い方法と言えます。ただ漠然と自分を判断するのではなく、過去と未来をつなぐ軸を用意して「今」を評価(反省)することは、エンジニアとして進化するのに有益なことです。ただ、自分自身と向き合ったのち、やはり自分で下した評価と周囲の評価と比較して、実際の結果が伴わなことで不安にもなるでしょう。しかしその場合も、自分で「成長している」と評価できるのであれば、それをぜひ続けてください。そして、その自分の評価を軸として他者の評価にも冷静に対応することができるようになるはずです。

Illustration:Aiko Yamamoto

この連載の記事

-

第13回

ビジネス

最終回 オフショア時代を生き残るエンジニア -

第12回

ビジネス

第12回 はじめに“辞め時”を考えておくべき~出口戦略~ -

第11回

ビジネス

第11回 「日本版SOX法」時代のエンジニアに進化する -

第10回

ビジネス

第10回 あらゆる問題の原因をつきとめる~切り分け~ -

第9回

ビジネス

第9回 よいマッシュアップへと導くキホン中のキホン -

第8回

ビジネス

第8回 成長のチャンスを逃がしてませんか?~現場の機会を考える~ -

第7回

ビジネス

第7回 革新的なサービスを生む源~インターフェース~ -

第5回

ビジネス

第5回 テクニックは人に見せないと!~コードレビュー~ -

第5回

ビジネス

第6回 世にあふれるビジネスノウハウに混乱するな!~KISS~ -

第3回

ビジネス

第3回 しっかり稼げてヤリガイあり~新インクリメンタル型開発~ - この連載の一覧へ