「いい薬を、安くつくる」ために。iSiPが挑む「デジタルネイティブ創薬」の現在地

GPUで殴らず、分解して再構築する。創薬の現場発“ロジックで攻める”AI戦略

1 2

コラボ頼りの創薬はしない。自分たちで実験して、検証する

AI創薬スタートアップの中には、製薬会社とのコラボを前提に実験や評価を“待つ”ケースも少なくない。だがiSiPは、自社で細胞実験も動物実験も行い、PDCAサイクルを自律的に回してきた。いわば、アジャイルな創薬だ。

「データが欲しければ、すぐ試す。国内に場所がなければ、台湾でも米国でもやる。そうやって、実験スピードでも差をつけてきました」

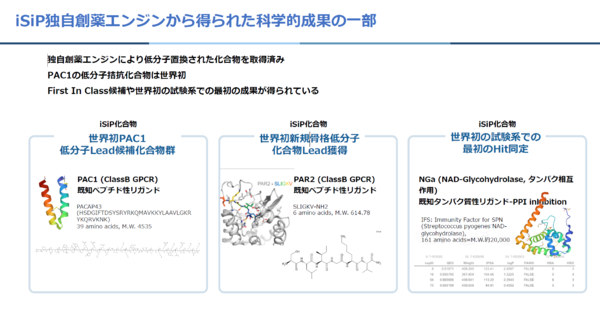

その成果は、ホルモンや神経伝達物質の受容体として知られるGPCRファミリー(Gタンパク質共役受容体)のターゲット群でも再現されている。PAC1に続き、PAR2やGPR17といったターゲットでも高いヒット率を記録し、すでに5〜6例の再現性を確保しているという。

狙うのは「安くて飲める薬」。医療経済に優しい未来へ

高額で侵襲的な治療薬が増える中、新名氏は「口から飲めて安い薬」にこだわる。目指すのは、誰もが手に取れる薬を、より早く、より安く、届けることだ。

「例えば核酸医薬は特定の疾患に対して非常に有効な治療法として期待されていますが、脊髄への注射といった特殊な投与方法が必要で、薬価も高額になりがちです。一方、同じ作用を持つ低分子薬が開発できれば、経口投与が可能になり、コストの大幅な軽減も期待できます」

iSiPが焦点を当てているのは、抗体や核酸といった高コストなバイオ医薬品ではなく、構造がシンプルで製造効率に優れた低分子医薬品だ。こうした方針により、治療のハードルを下げ、より持続可能な医療提供モデルの構築を目指している。

それを支えるのが、iSiPの“高難度ターゲットに強い”創薬エンジンであり、複数フェーズに対応したAIモジュール群だ。ターゲット選定から臨床試験の前段階までを自社で完結し、その先は製薬企業と提携するという戦略も、開発スピードと資金効率を両立する合理的な仕組みといえる。

「2027〜28年までに臨床フェーズに進める候補を複数そろえたい。創薬研究期間を半分にするのが現実的な目標です」

AIだけでは薬はできない。しかし、AIを活用しなければ創薬のスピードや効率性で後れを取るのは明らかだ。iSiPは、そうした状況に対して実行力のあるアプローチを提示する。

こうした取り組みの背景には、新名氏のキャリアがある。日本の大手製薬企業で15年近く創薬に携わり、AIスタートアップでの創薬事業責任者としての経験も持つ。製薬とテックの両方を熟知するその視点がiSiPの柔軟で戦略的な事業運営の土台となっている。

同社で「デジタルネイティブファーマ」という概念が具体的な成果につながり始めている今、AI創薬は再び実効性を伴ったかたちで脚光を浴びつつある。従来のアプローチが抱えていた限界を越えるこの動きは、日本の創薬がグローバル競争の中で再び存在感を発揮するチャンスになるかもしれない。

1 2