元Google Brain研究者によって設立されたAI企業「Ideogram AI」は8月21日、最新の画像生成AI「Ideogram 2.0」を発表した。

Ideogram2.0の主要機能

今回発表されたIdeogram 2.0は、2023年8月にリリースされた初期バージョンと比べ大幅に機能が向上している。

特に強化されたのが画像内テキスト生成の精度だ。ロゴ、看板、タイトルなど、画像に文字を自然に組み込む能力が強化されたことで、デザイナーやマーケティング担当者のニーズにより適切に応えられるようになった。

また、生成する画像のトーンを「General(一般)」「Realistic(リアリスティック)」「Design(デザイン)」「3D」「Anime(アニメ)」など、5つの異なるスタイルから選択できる「スタイルオプション」機能が導入されている。これにより、ユーザーは自分のビジョンにより近い画像を生成できるようになっている。

さらに、入力したテキストプロンプトを、より詳細で説明的なものに自動的に拡張する「マジック・プロンプト」機能により、専門的な知識がなくても、より高品質で望み通りの画像を生成しやすくなるという。

加えて「Color Palette Control(カラーパレット制御)」機能が導入されたことにより、生成する画像の色調を細かく指定できるようになった。プリセットのカラーパレットから選択するだけでなく、カスタムパレットの作成も可能で、ブランドカラーの統一や特定の雰囲気の表現など、より精密な画像生成が実現できる

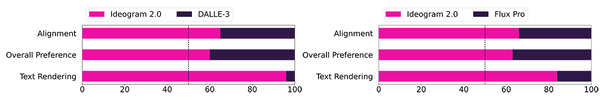

自社による調査の結果を見ると、競合となるOpenAIの「DALL-E 3」やBlack Forest Labsの「Flux Pro」を性能面で上回っている。特にテキスト描画能力において顕著な差が見られた。

利用方法と料金プラン

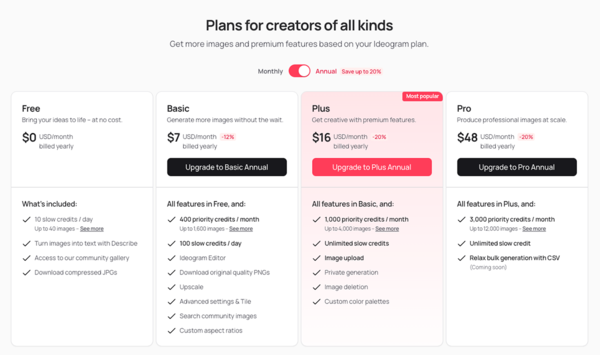

料金プランは3種類用意されているが、無料プランでも1日あたり10枚のスロークレジット(最大40枚の画像生成に相当)が提供される。

「Basic」プランは月額8米ドル(およそ1170円)からで、月400枚のプライオリティクレジット(最大1600枚の画像生成に相当)と1日100枚のスロークレジットが付与される。

「Plus」プランは月額20米ドル(およそ2920円)で、月1000枚のプライオリティクレジット(最大4000枚の画像生成に相当)とスロークレジットが無制限となる。

最上位の「Pro」プランは月額60米ドル(およそ8750円)で、月3000枚のプライオリティクレジット(最大1万2000枚の画像生成に相当)が提供される。

各プランは年間契約することで最大20%の割引が適用される。また、プランによって利用可能な機能が異なり、上位プランほど高度な機能(画像のアップロード、プライベート生成、画像の削除、カスタムカラーパレットなど)が利用可能となる。

同社のウェブサイトからアクセス可能なデモサイトでの利用に加え、iPhoneアプリも用意されているので、外出先でも手軽に画像生成が可能だ。Android版アプリについては現在開発中とされている。

生成された画像の使用権については「We do not restrict your rights in your output(出力結果に対するあなたの権利を制限しません)」と規約に明記されている。これは、生成された画像を商用利用も含めて自由に使用できることを示唆しているが、具体的な範囲や制限については明確に述べられていない。

実際の使用に当たっては、Ideogramの公式ウェブサイトで最新の利用規約を確認することが強く推奨される。

また、開発者や企業向けにAPIも提供しており、Ideogram 2.0の画像生成機能を自社のアプリケーションやサービスに組み込むことが可能だ。

現在APIはベータ版として提供されており、興味のある開発者は公開ベータに参加できるとしている。

価格については「他の画像生成AIと比較して競争力のある価格設定」と述べられているが、具体的な数字はまだ明らかになっていない。

今後の展望と課題

2023年8月、カナダ・トロントを拠点に元Google Brain研究者によって設立されたIdeogram AIは今に至るまで急速な成長を遂げている注目の企業だ。

設立時のシードラウンドでa16zとIndex Venturesがリードし1650万米ドル(およそ24億円)を調達、そして2024年2月28日に発表されたシリーズAラウンドでは8000万米ドル(およそ116億円)という大型の資金調達に成功した。

AI画像生成市場は急速に発展しており、Midjourney、Stability.ai、OpenAIなど既存の競合に加えBlack Forest Labsなどの新しいプレイヤーも次々に登場、機能の向上を続けている。Ideogramが今後も競争力を維持するためには、技術革新の継続と、ユーザーニーズへの迅速な対応が求められる。

■関連サイト