業務を変えるkintoneユーザー事例 第225回

佐賀県のOA機器販売会社がチームで進めたデジタル浸透作戦

心が折れた孤独な開発者が、「チーム×kintone」で社内変革するまで

2024年06月19日 10時00分更新

kintoneユーザーによる事例・ノウハウの共有イベント「kintone hive 2024 fukuoka」が開催された。

本記事では、2番手を務めた佐賀県でOA機器の販売を手掛けるソアーの松石宏輝氏、野中義孝氏によるプレゼン「バラバラだった人たちがkintoneでチームになった話」のレポートをお届けする。

黙々と作ったkintoneアプリは使われず、折れた開発者の心

ソアーは、富士フイルムビジネスイノベーションジャパンの販売代理店として主にOA機器の販売やメンテナンスを手掛ける。佐賀県内に5拠点を構え、100名強の従業員を抱える。

同社の事業部門は、営業、総務、メンテナンス、そして松石氏と野中氏が所属するシステムエンジニアの4つの部門に分かれる。松石氏と野中氏は、かつてのシステムエンジニア部門を一言でいうと“個”だと、口を揃えて言う。ソロプレーヤーの集まりで、他人に興味がなく、隣は何をしているか分からない、そんな集団であったという。

同部門に松石氏が加わる前、kintoneの担当をしていた野中氏は、「個の文化の中で仕事をする。一人で黙々作業をするというのが、当時の私のスタイルでした」と振り返る。いろいろなことができるkintoneは面白く、野中氏は「いろいろ作っちゃえ!」と、一人で黙々とアプリを作成した。

しかし、たくさん作ったアプリは使われなかった。野中氏も、アプリをプレゼンして回ったが、「エクセルとメールで十分」、「kintoneでやる意味がわからない」といった意見しかもらえなかった。それどころか、「ムダなことに時間を使っている」と他の社員に思われていたという。

野中氏はここで一旦、心が折れた。

そんな中、松石氏が出向から戻り、システムエンジニア部門をまとめることになったのが3年前。松石氏の部門に対する印象は、「一人一人はものすごく優秀だけど、連携できていなかったのです。もっと効率よく、質の高い仕事ができるのにもったいない」というもの。とはいえ、いきなり部門全員でまとまるのは、ハードルが高い。そこで、松石氏が目を付けたのが、kintoneだ。まずは、kintoneの活用を促進するためのタスクチームを発足した。

SNSをなぞらえたkintone浸透作戦を開始、一人からチームになったkintone開発

タスクチームは、松石氏と野中氏、女性スタッフの3名で始まった。今度は一人でなく、チームとして、どうkintoneの利用を促進していくかを話し合った。3人が考えたのは、SNSになぞらえ「フォローを増やす」「バズらせる」「スポンサーを獲得する」という3ステップで浸透させる作戦だ。

まず取り組んだのが、kintoneを一緒に推進してくれる仲間である「フォロワー」を集めることだ。そこで改めて、現在のkintoneを確認した松石氏。目に飛び込んできたのは、“デフォルト”のままのトップページである。「見にくくて、分かりにくくて、使いたくならなかった」と松石氏は評する。

そこで、見栄えを良くすることから始めた。「アプリのアイコンは直観的にわかるようなデザインに」とお願いする。イメージは、オリンピックのピクトグラムだ。生まれ変わったトップページは社内でも評価を得られた。

メンバーを増やしてリソースを確保するために、“罠”も仕掛けた。kintoneを自由に触れるフリースペースを作成。興味を持ってアプリを試した人を、すかさずスカウティングし、徐々に仲間は増えていった。

次の段階は「バズらせること」。つまり社内浸透させることだ。目を付けたのは、従業員全員に貸与されているスマホ。「スマホで使えるアプリをバズらせよう。それも、皆が日常的に行なう、より面倒くさい作業をアプリ化しよう」と考えたという。

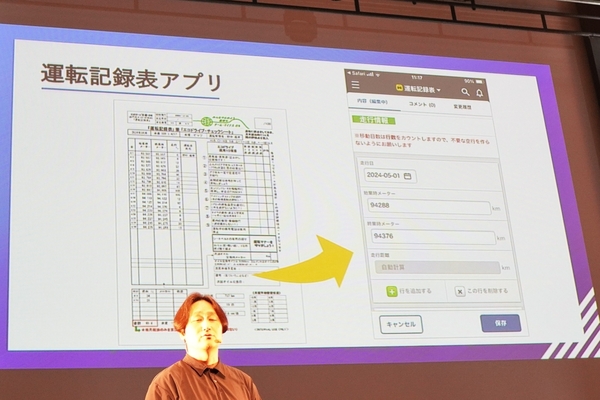

作ったのは、「運転記録表」のアプリ。営業が主体な企業なため、毎日、顧客訪問に必要な社用車の運転記録を残さなければいけない。その記録は、月末に個々が集計して、回収され、最終的には総務がまとめる。この日々行なう、煩雑な作業をkintoneアプリ化した。

運転記録表アプリによって、個々の社員が1週間近くかかっていた作業は、実質ゼロに。月末が終わると総務はすでにデータが揃っているという状態になった。

こうしてアプリを作っている中で、自然とチーム内で役割が生まれてきたという。「これまで私は、あくまで作る人で、周りが見えていませんでした。自分が不得意なところをやってくれる人の協力を得て、仕事を効率的に回すということを学びました」(野中氏)

現場からも、抱えている課題をkintoneで解決できないか相談されることも出てきた。「やっと来たかと。一人で発信していたときには、会社の人に響かなかった。kintoneをようやく使ってもらって、『他にもできるんじゃない』と現場から意見が出てきたのは、ものすごく嬉しかったです」と野中氏。そして、社内の困りごとを、タスクチームがひとつひとつkintoneで解決していく。

アプリを展開していく中で、松石氏が意識したのが「使う人の目線」だ。それも、組織の中で“一番”使ってくれなさそうな人の目線を想像して、チームでアプリを作成した。「色をつけて分かりやすくしたりなど、ちょっとした工夫が大事」と松石氏。

このように現場で浸透してきたkintone。最後の仕上げとして「スポンサー」、普段お金を出し渋っている経営層にも訴求を進めた。現場で実績を積んできたため、「こい、できんと?」と経営層からも声が上がり、これが出来るならお金を出しても良いとまで言われるまでになった。

経営層の声を受け作成したのは、「営業マンの行動を可視化」するアプリ。営業がどれくらいの回数、どのような属性の顧客に、どのような目的で訪問しているのか、そして、どういった結果を生み出したかを見える化した。今後は、この営業の行動分析と、顧客分析を組み合わせ、より効果的な営業活動につなげていく予定だ。

最後に松石氏は、「チームのメンバーと価値の定義って何だろうという話をしましたが、良いものを作ったとしても、それが知られず、共感されず、使われなかったら、そこに価値はないのです。今回、我々はチームを作ることで、役割分担、業務効率化、現場の意識改革、そして、kintoneに価値を見出せました」と締めくくった。

全国の孤独なkintone管理者よ、周りを巻き込もう

プレゼン後にはサイボウズ 九州営業グループ福岡オフィスの大南友誉氏から質問が飛んだ。

大南氏:kintoneのタスクチームを発足したのが転換期だったと思います。チームメンバーを集める、作るときに大事にしているポイントは何かあるでしょうか。

松石氏:基本的にチームを作るときに軸としているのは、“やりたい人”よりも“やれる人”を選んでいくことです。任せられる人を選んで、機能させていくことで、結果的に適材適所となり、上手く回すことができます。

大南氏:以前の野中さんのような“孤独なkintoneの管理者”に対して、一言アドバイスをください。

野中氏:kintoneでアプリを作るのは、楽しくて没頭してしまいます。でも、実際に使われるかは、やってみないと分からないです。今回、アプリを、チームのメンバーに見てもらって、営業などいろいろな部署にも協力してもらって、みんなでアプリを作っていきました。ぜひ一人でがんばらず、周りを巻き込んでください。

2025年3月末までの限定公開です

この連載の記事

-

第302回

デジタル

給与20%増達成で社員の人生も変えた 平均年齢64歳の地方バス・タクシー会社はkintoneで未来をつなぐ -

第301回

デジタル

コロナ禍で売上激減 社長自作のkintoneアプリで回復も、変革のラストピースになったのは -

第300回

デジタル

業務改善とは「人の弱さと向き合う」こと だからkintoneの利用は“あきらめた” -

第299回

デジタル

悪夢のExcel多重入力と決裁スタンプラリー システム刷新の反発は“ライブ改善”で乗り越えた -

第298回

デジタル

PCに行列ができる、旧態依然な業務にサヨナラを kintoneで年2546時間の残業を削った日本海ガス -

第297回

デジタル

モンスターExcelもそのままkintoneアプリ化 老舗企業を整トーン(頓)した「小田トーン」の実力 -

第296回

デジタル

わずか3名で5万6000人へのkintone展開 「作る」から「変える」マインド変革が突破口に -

第295回

デジタル

全職員の6割がkintoneを利用する関西外国語大学 背景に待ったなしの大学DX -

第294回

デジタル

シェア100%の重圧を跳ね除けろ 味の素ファインテクノの業務改善は、kintoneで加速した -

第293回

デジタル

業務改善はクライミング kintoneで壁を登った元気女子の感情ジェットコースター -

第292回

デジタル

“なんとなく”の現場改善、もうやめません? kintone運用6年で辿りついた自動化と可視化 - この連載の一覧へ