2024年5月28日、LINE WORKSはビジネスカンファレンス「LINE WORKS DAY 24」を開催した。基調講演をはじめ、LINE WORKS活用のセッションなどが行なわれた。今回は、セッション「宇宙産業に挑戦する老舗製造業に聞く 革新・進化・現場に寄り添うDX」の様子をレポートする。

「革命」は難しいが「革新」と「進化」であればできる

北海道の東、釧路には石炭産業、紙パルプ産業、水産業という3つの基幹産業が栄えており、これらの産業を支えるために多数の中小企業も設立されていた。釧路製作所も石炭産業を支えるため、昭和31年に設立された。

現在、釧路製作所の中心事業は鋼製橋梁や鋼製タンクの製造を行なっているが、このマーケットも昨今は厳しい状況になってきているという。そこで、防災減災に関わる水門やエネルギー関連のLNGタンクの製造も手掛けている。

最近は宇宙事業に関わる製造にも挑戦している。北海道の大樹町には堀江貴文氏が立ち上げたインターステラーテクノロジズという宇宙企業がある。2019年にロケット「MOMO3号機」が民間の商用ロケットとして初めて宇宙圏に飛び立ったのだが、その実験装置を製造しているのだ。

しかし、全国的な橋梁事業の縮小に加え、全国的な少子高齢化と若者の製造業・建設業離れが進んでいる。地方は生産労働者の減るスピードが都市部より早いので、危機感を持っているという。そこで、釧路製作所は「挑戦する企業」というスローガンを掲げ、新規事業に取り組んでいる。

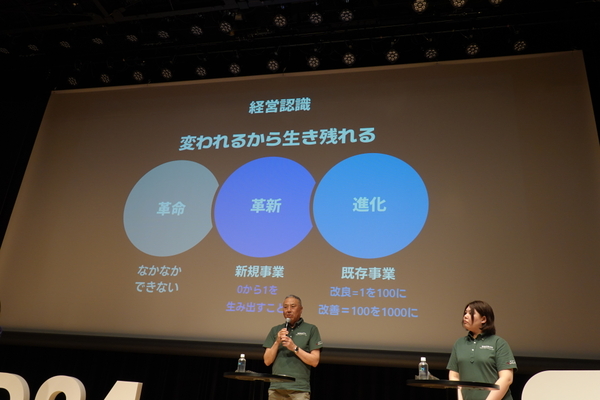

「強いから、大きいから生き残れるというより、我々は変われるから生き残れる、と考えています」と代表取締役社長羽刕洋氏。変化には「革命」「革新」「進化」という3種類があり、流石に革命はなかなか起こすことができないという。しかし、0から1を生み出す新規事業である「革新」と既存事業を1から100にする改良、100を1000にする改善である「進化」であればできる、と羽刕氏は語る。

震災や大雪などをきっかけにLINE WORKSを導入

LINE WORKSを導入したのは2020年のことだった。釧路は地震が多く、東日本大震災の時には津波の被害も出た。当然、大雪も降る。そのため、社員の安否確認や緊急時の連絡ツールとして、社員全員にスマートフォンを配布した。その時に、サイボウズのアプリ作成プラットフォーム「kintone」の開発支援などを行っているジョイゾーに薦められてLINE WORKSを導入することになった。

たとえば、翌日に大雪が降ることが分かったなら、駐車場の準備が間に合うかどうかわからないので、LINE WORKSで「朝に出勤可能かどうか連絡する」と伝えている。

「LINE WORKSは誰が見たのかが、既読機能で確認できます。見ていない人がわかるというのはすごくいいところで、緊急連絡や安否確認に使わせていただいております」(羽刕氏)

会社の生産性を向上するため、2023年4月にDXチームを結成した。その中で活躍しているのが、品質保証室の新保美玖氏だ。

「LINE WORKSでは業務単位や部署単位でグループを作成できます。DXチームにもトークグループがあり、タイムリーな情報共有ができます。ちょっとした、電話するほどでもない相談をする時に利用しています」(新保氏)

多忙になる3つの課題をLINE WORKSとkintoneの連携で対応

当時、忙しさの原因となる3つの課題があったという。羽刕氏は本業の業務でないところに社員の時間が奪われている状況はよくない、と考え、DXに解決してもらうことにした。その際、LINE WORKSだけでは実現できなかったので、ジョイゾーが提供する「Joboco」というサービスを使い、kintoneと連携させた。

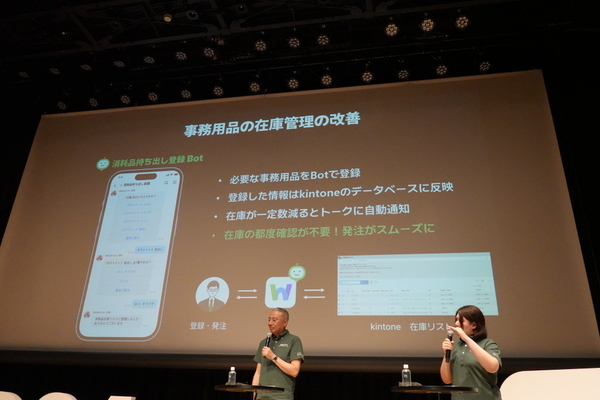

一つ目の課題が、事務用品の在庫管理。以前は事務用品が必要になったら倉庫に足を運び、その都度、在庫数を確認し、発注を行っていた。その場所まで2~3分かかるので発注担当者の負担は大きかった。また、事務用品の消耗期間は一定ではないので、発注業務も大変だったという。

そこで、消耗品を持ち出したら、LINE WORKSでbotに登録すると、登録情報がkintoneに反映され、在庫が一定数減ると自動通知が飛ぶようにした。その都度行っていた確認が不要になり、発注業務がスムーズになったのだ。

2つ目の課題はドライバーのアルコールチェック業務。2023年から法律で義務化されたことをきっかけに、LINE WORKSとkintoneでチェックシステムを構築した。

「当初はExcelで管理する予定だったのですが、データが膨大になり、業務負担が大きいと考えました。そこで、アルコールチェッカーによる測定結果をbotで入力し、kintoneで集計することで、安全管理担当者の負担を減らすことができました」(新保氏)

操作はアルコール検査機に息を吹きかけて出てきた数字をLINE WORKSで作成した「アルコール検知記録」botに入力されるだけ。ほとんどの場合、反応は出ないので「0」を入力すれば、kintone上にデータが蓄積されていく。Excelで管理しようとしていたら、速攻ダメ出しをしていた、と羽刕氏。

3つ目の課題が、食券の作成業務。釧路製作所の食堂では紙の食券を利用していたが、20枚1セットの食券は総務の人が手作業で作成していたという。印刷した用紙を食券のサイズに裁断し、ミシン目を付けてひとくくりにするので、業務の隙間時間に作業していると1日に10数セットしか作成できない。また、工場と事務所は距離が離れているので、往復10分かけて食券を購入しに行かなければならないのも問題だった。

LINE WORKSで「食堂bot」を作成し、食堂を利用する日に予約登録を行ってもらうようにした。botから予約すると、kintoneにその情報が登録され、代金を清算できるようにしたのだ。負担が大きかった食券の作成が不要になったうえ、工場や出先からの予約登録も簡単にできるので、食堂利用者が増加しているという。企業としてもペーパーレス化という効果もある。

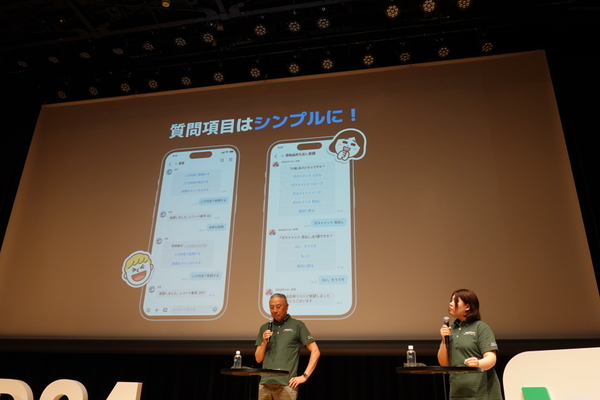

「食券に限らず、DXする際は、とにかくシンプルに、質問数は少なく、短くを目標にしています。18歳から70歳まで幅広い年齢の社員が使用するので、botに対してアレルギーが出ないようにしています」(新保氏)

メイン業務では、70歳の人が18歳の人にOJTで仕事を教えているが、ITツールを使う際は18歳が70歳に教えるという新たなコミュニケーションが生まれているなど、ポジティブな効果も出ているという。

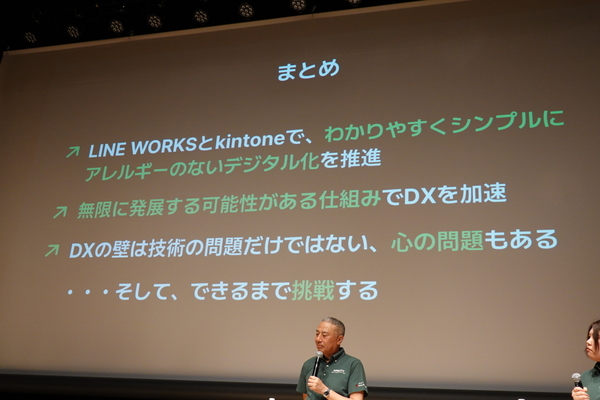

「分かりやすくシンプルに」を目標にDXを推進

「当初、不安はありましたが、LINE WORKSの運用を通して、工場の方々だったり社員の方々から楽になったと言ってもらえると、とてもうれしいです。今後も「分かりやすくシンプルに」を目標にDXを推進していきたいと思います」(新保氏)

「LINE WORKSとkintoneを連携することでできることは無限にあります。我々は数十年前からグループウェアを使ってスケジュール管理をしているのですが、今、LINE WORKSに移行作業中です。その際、DXチームには、今のやり方を変えようとすると絶対抵抗するところがあるので、それらの人を納得させ、了解させることも皆さんの成長に繋がるので、頑張っていこうと伝えています。諦めるとできることもできなくなります。これからも挑戦する企業でありたいと思っています」と羽刕氏は語った。