転送速度が倍増したSCSI-2

SCSI-2では、SCSI-1から以下の3つが変更された。

- HDD以外のデバイスを接続するための拡張が定義

- 信号速度を10MHzに倍増

- バス幅を16bitおよび32bitに拡張

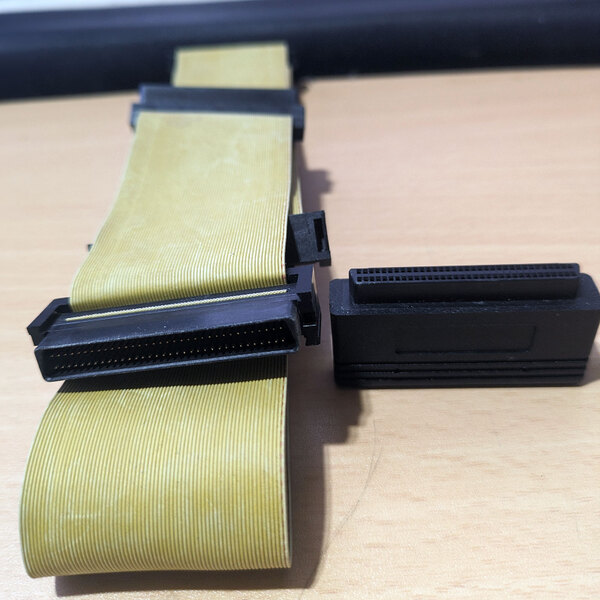

先にプリンターやスキャナー、MOやCD-Rドライブなどの話をしたが、こうしたものが接続できるようになったのはSCSI-2からである。転送速度も倍増したが、それに加えて16bitおよび32bit幅の転送オプションも定義された。ただ16bitの方は、ピン数を68ピンにすることで解決したが、32bit幅はその68ピンのコネクターをダブルで装備するという力業となり、さすがに需要が皆無であったため現実問題としてまったく普及しなかった。

SCSI-2準拠のデバイスは、50ピンがFast SCSI、68ピンがFast Wide SCSIと呼ばれている。ちなみに32bit幅のものは32bit Fast Wide SCSIと呼ばれるはずだったそうだ。なお16bit幅のものについては、LUNが4bitに拡張され、最大16デバイス(ホストコントローラー含む)が1本のバスに共存できるようになった。

さて、ここまではSCSIの標準化はANSIのX3委員会が行なってきたが、このあとSCSIの管理はINCITS(情報技術規格国際委員会:InterNational Committee on Information Technology Standards)のT10 Technical Committee(TC)に移管される。

INCITSはANSIの諮問機関であり、もともとは1961年に設立されたASC(Accredited Standards Committee) X3である。これがだんだん名前を変え、最終的にはINCITSになったわけだが、ANSIのX3委員会もここに含まれることになったというのがより正確に近い(X3以外にも統合されているので、X3がそのままINCITSになったというのはあまり正しくないだろう)。

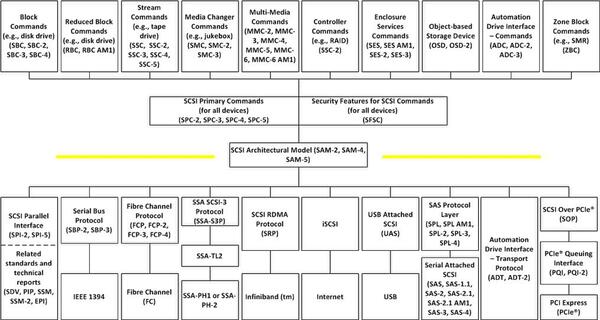

INCITSにはT10以外にもT11(Fiber ChannelやHIPPI/IPI)やT13(ATA/ATAPI/Serial ATA)といった別のTCも存在する。そのT10 TCの下でSCSIのアーキテクチャーは下の画像のように定義された。

ここでParallel Busの物理プロトコルは、左下のSCSI Parallel Interface(SPI-2,SPI-5)でのみ規定され、その上位プロトコルに関してはそれぞれ別に仕様が定義されるようになった。

そのSCSI-3では、転送速度が20MHz、40MHz、40MHz DDR、80MHz DDRの4種類が定義され、バス幅は8bitあるいは16bitということで、20~320MB/秒まで帯域が拡大された。もっともこれ、まとめて発表されたわけではない。信号速度20MHzのUltra SCSIは1995年、40MHzのUltra 2 SCSIは1998年、40MHz DDRのUltra 160は1999年、80MHz DDRのUltra 320は2001年にリリースされる。

そのUltra 320が最後のパラレルSCSIの規格となってしまった。理由は、他に有力な規格が次々に出てきたからだ。まずHDD用途としては、コンシューマー向けはIDEが普及し始めると、SCSI HDDよりも価格が安いということでユーザーはそちらに流れるようになり、CD-ROMやDVD-ROMなどの光学ドライブ、MOなどもこれに追従した。

IDEに比べるとSCSIは接続台数が多い(IDEは2chで最大4台、SCSIは1本で最大7台)というメリットはあるものの、HDDの大容量化にともない、多数のドライブを接続するというニーズそのものが次第に減り始めたのも一因だろう。スキャナーやプリンターは早いタイミングでUSBへの移行を始め、USB 2.0が2000年に登場すると、Fast SCSIより高速ということもあってほぼ移行は決定的となった。

また外部ドライブ接続用としてもUSB 2.0は十分に高速(Macintoshは先にIEEE 1394に移行したという話は連載771回で説明済み)で、しかも手軽である。LUNを設定する必要もないし、通電したまま着脱できるからだ。

そもそもHDDの転送速度はそこまで高速ではない。必然的にSCSIは企業向け、それも10000rpmや12000rpmといった高回転、小径プラッター(大径にするとシーク時間が増えるのと、回転数を上げると遠心力が強くなる関係で強度的に厳しくなる)のHDDをたくさん(本当にラック1台を埋め尽くすほどの数を)並べてRAIDを組む用途向け、という感じになってきた。

そしてIDEがSATAに移行するのとほぼ同時期に、SCSIもSAS(Serial Attached SCSI)に移行をすることになり、パラレルSCSIは2000年代後半にはほぼ市場から消えることになった。2005年にはもう普通にSASのHDDが市場で販売されていたし、ゼロからはじめる最新サーバー選びの記事を見ると2010年の時点ですでにパラレルSCSIは過去の規格になっていたようだ。

ちなみに連載379回の最後で、AdaptecがMicrosemiに買収されたことに触れたが、そのMicrosemiもその後Microchip Technologyに買収され、それでも辛うじてまだAdaptecの名前を冠する製品が発売されていた。ただ当然ながらSAS/SATAのみで、もうパラレルSCSI対応製品は影も形もない。

この連載の記事

-

第863回

PC

銅配線はなぜ限界なのか? ルテニウムへの移行で変わる半導体製造の常識と課題 -

第862回

PC

「ビル100階建て相当」の超難工事! DRAM微細化が限界を超え前人未到の垂直化へ突入 -

第861回

PC

INT4量子化+高度な電圧管理で消費電力60%削減かつ90%性能アップ! Snapdragon X2 Eliteの最先端技術を解説 -

第860回

PC

NVIDIAのVeraとRubinはPCIe Gen6対応、176スレッドの新アーキテクチャー搭載! 最高クラスの性能でAI開発を革新 -

第859回

デジタル

組み込み向けのAMD Ryzen AI Embedded P100シリーズはZen 5を最大6コア搭載で、最大50TOPSのNPU性能を実現 -

第858回

デジタル

CES 2026で実機を披露! AMDが発表した最先端AIラックHeliosの最新仕様を独自解説 -

第857回

PC

FinFETを超えるGAA構造の威力! Samsung推進のMBCFETが実現する高性能チップの未来 -

第856回

PC

Rubin Ultra搭載Kyber Rackが放つ100PFlops級ハイスペック性能と3600GB/s超NVLink接続の秘密を解析 -

第855回

PC

配線太さがジュース缶並み!? 800V DC供給で電力損失7~10%削減を可能にする次世代データセンターラック技術 -

第854回

PC

巨大ラジエーターで熱管理! NVIDIA GB200/300搭載NVL72ラックがもたらす次世代AIインフラの全貌 -

第853回

PC

7つのカメラと高度な6DOF・Depthセンサー搭載、Meta Orionが切り開く没入感抜群の新ARスマートグラス技術 - この連載の一覧へ