海外企業のオープンイノベーション活動:論文で精査された知られざる事例

③Hisilicon:半導体チップ急成長の裏側にあったオープンイノベーション

JiangはHuawei傘下の半導体メーカーであるHisiliconを対象として、オープンイノベーションと自主イノベーション(または自主創新、1994年に中国で提唱された概念であり、企業が自身のリソースを統合して独立した知的財産権に基づく研究開発およびイノベーション活動を展開することを指す)の関係を調査した研究を報告している。

●自主イノベーションには以下のモデルがある:

・引き込み同化イノベーション――外部のリソースを導入・同化し、これらに基づいてイノベーションを起こすことで、より低コスト・より短期間に能力を向上させる

・統合イノベーション――さまざまな関連する技術を統合し、新製品を創出する

・オリジナルイノベーション――現実の問題からかけ離れた極端に複雑なソリューションを、思いもよらないシンプルかつ効果的な方法で問題解決に役立てる

●発展段階ごとのイノベーション戦略の変遷は以下の通り:

・3G参入時代(2004~2013年)

✔2004年におけるスイスのSTMicroelectronicsからの人材導入や2006年における日本の3Gスタックの買収とイギリスのARMからのライセンス導入など、アウトサイドイン型のオープンイノベーションを実施した

✔2009年のスマートフォン用プロセッサチップK3V1の完全独自開発やその後2012年のARMの技術に基づいたK3V2の開発など、引き込み同化型の自主イノベーションを実施した

✔K3V1の失敗から外部リソースへの過度な依存に気付き、親会社であるHuaweiの支援の元で積極的に研究開発に投資した

・4G急成長時代(2013~2019年)

✔Qualcomm・村田製作所その他からの技術導入や人材交流エコロジーの構築、2018年に設立した上海Hisiliconによる技術/製品の外部販売などを通じたカップルド型のオープンイノベーションを実施した

✔開発に成功したkrin 910チップやBalong 710チップと2019年のHuaweiのスマートフォンに向けた多機能SoCチップの独自開発、それに加えたプロセッサチップの改良や開発領域の拡大など、統合型の自主イノベーションを実施した

✔2016~2019年に掛けて、Samsungグループとの間でグローバルな特許訴訟が生じた

・5G先導時代(2019年~現在)

✔外部リソースの活用を可能にするオープンプラットフォームの設立やHarmony OSへの順次対応によるパートナーとのエコシステムの共有、世界中で60以上の基礎研究所の設立と多数の大学との産学連携によって、インバウンド型のオープンイノベーションを実施している

✔2019年の世界初の5Gチップの開発や2020年の5nmプロセッサであるKirin 9000の発売など、オリジナルな自主イノベーションを実施している

✔ボトルネックとなっている技術におけるブレイクスルーを起こそうとしている

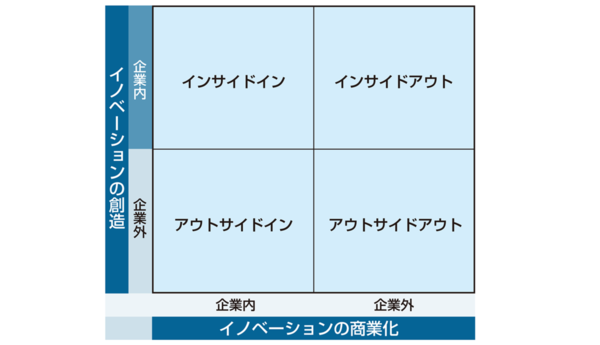

●アウトサイドイン型のオープンイノベーションは、以下の2つに分類できる:

・依存型:外部リソースへの依存度が高く、自主イノベーションを起こせない

・支配型:十分な内部リソースをさらに外部リソースで補完することで、効率的に自主イノベーションを展開できる

●オープン性のパラドックスは各段階によって問題点が異なる

・参入期には外部リソースへの過度な依存を解決する必要がある

・急成長期には競合他社との知的財産権の紛争が起こる可能性がある

・先導期にはコアコンピタンスの構築が課題となる

●段階ごとに適切なオープンイノベーションモデルを採用することで、自主イノベーションが促進される

・参入期には依存的なアウトサイドイン型オープンイノベーションによって引き込み同化型の自主イノベーションを行いつつ、内部リソースを強化していくとよい

・急成長期にはカップルド型オープンイノベーションを通じた統合型の自主イノベーションを推進しながら、健全な知的財産権システムを構築していくとよい

・先導期には支配的なアウトサイドイン型オープンイノベーションを活用しつつオリジナルな自主イノベーションを実施して、持続的なリーダーシップの獲得とコアコンピタンスの構築に取り組むとよい

*Jiang, Shimei, Jing Sun, Hui Cao, Meixuan Jin, Zhijuan Feng and Yiwen Qin [2023], "How to resolve the paradox of openness: a case study of Huawei Hisilicon (China)," Technology Analysis & Strategic Management, DOI: 10.1080/09537325.2023.2190420.

連載第3回のコラムで簡単に紹介した事例であるが、オープンイノベーションの段階的な切り替えにより、既存事業の隣接領域にある新規事業を創出できる。最初に積極的な社外の技術や人材の導入によって短期間で事業を立ち上げ、開発へのフィードバックや採用など、既存事業による支援を通じて育てていく。続いて社外の顧客向けの販売やラインナップの拡大に注力し、独り立ち後はエコシステムを構築していくという流れである。

④AirAsia:エフェクチュエーションの考え方をエコシステムに適用

Radziwonは格安航空会社のAirAsiaを対象として、エフェクチュエーションの考え方をエコシステムに適用した研究を報告している。エフェクチュエーションは成功した起業家たちに共通する考え方を体系化した論理であるが、それを大企業のオープンイノベーション活動に適用した点が新しい。

参考書籍:サラス・サラスバシー (著), 加護野 忠男 (翻訳), 高瀬 進 (翻訳), 吉田 満梨 (翻訳) [2015],『エフェクチュエーション』碩学舎/碩学叢書】。

●エフェクチュエーションでは意思決定に直面した際に以下の原則に従って行動する:

・「手中の鳥」――目標からの逆算ではなく、現時点でできることを元に考える

・「許容可能な損失」――プロジェクトに対して期待されるリターンよりも、許容可能な損失に注意を払う

・「パッチワークキルト」――競合分析などを行わず、全ての関係者を協業パートナー候補として認識する

・「レモネード」――想定外のことを避けようとするのではなく、積極的に活用する

・「飛行中のパイロット」――技術的/社会的トレンドのような外部要因に囚われず、臨機応変に対応する

●活動履歴は以下の通り:

・パンデミック以前

2018年に旅行技術会社を目指した変革を開始し、データを活用して航空分野の周期的な利益変動を相殺することを目的に、以下の行動を実施した:

✔データをより重要な資産として認識し、それらを扱う非航空事業を社外に別組織として立ち上げた

✔既存顧客の旅行を越えた日々のニーズを満たすことを目標として設定した

✔社外の知見や専門性を獲得するために、6,000万USDのベンチャーキャピタルファンドを組成し、サンフランシスコのスタートアップアクセラレーターである500 Startupsと戦略的提携を締結。東南アジアへの進出・拡大を求めるスケーラブルなスタートアップ企業に投資することで、オーケストレーターとしてイノベーションエコシステムを構築し始めた

・パンデミック以後

他の航空会社のように政府への支援を要請するロビー活動を活発に行ったり、破産手続きを開始したりすることなく、以下のイニシアティブを実施した:

✔Googleとの協業を通じて、パイロットや客室乗務員にコーディングやデータサイエンスの教育を実施した

✔一時的に業務がなくなった社員を、エコシステム内の他のビジネスに振り分けた

✔社内での日々の議論からニューノーマルに対応するアイデアを集め、可能性を検証する多数のプロジェクトを開始した

✔起業家・小規模事業者・農家に資金・販売チャネル・デジタル教育などを提供することで、エコシステムを拡大した

●AirAsiaはパンデミックにより航空事業が成り立たなくなった際に、新規顧客を開拓する代わりにエコシステム内のリソースを活用して既存顧客のニーズを満たすことを試みた

●意思決定や行動を通じてエコシステムを生成・拡張していったAirAsiaのアプローチは、不確実性が極めて高い状況に対するエフェクチュエーションの理論で説明できる

*Radziwon, Agnieszka, Marcel L.A.M. Bogers, Henry Chesbrough and Timo Minssen [2022], "Ecosystem effectuation: creating new value through open innovation during a pandemic," R&D Management, 52(2), 376-390.

従来用いられてきた論理的・合理的と考えられてきた経営判断、目的からの逆算で意思決定を行うコーゼーションに対して、Sarasvathyが提唱したエフェクチュエーションは、環境が変化して未来が予測できない状況において現時点で利用可能な手段によって未来をデザインしていくという考え方である。企業におけるオープンイノベーション活動の立ち上げも同様に不確実性が高いため、エフェクチュエーションの考え方が有効と思われる。