Windows Info 第393回

Windows 11のWinUI3対応で、MicrosoftはWin32アプリ、さらにWindows自体を改良しようとしている

2023年08月20日 10時00分更新

Windowsの方向性は常に変化し続けている、これまでのWindowsでも登場時に方向性が示されたことが少なくないが、それが途中で変わることも多い。Windows 10が半年ごとのアップデートだったように、ITといえども世の中の変化は激しい。正月に当たり前だったことが、年末には当たり前でなくなっていることもある。だとすれば、短期間の方向転換もそれ自体はあながち悪いことではない。とはいえ、ユーザー側からすると振り回されている感はある。

Windows 11の方向性については、Windowsの「再スタート」と表現することができるだろう。対象ハードウェアを比較的新しいものに限定することで、ハードウェアに関わる新機能の搭載を容易にした。しかし、Windows 11の「再スタート」は、ハードウェア環境だけではなかった。

秋に予定されているWindows 11 Ver.23H2では、エクスプローラーがWinUI3で作り直される。このあたりの状況を今回は見ていきたい。

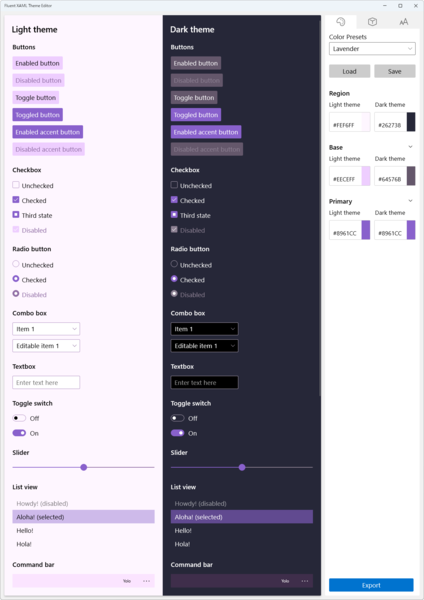

Microsoftストアから入手可能なFluent XAML Theme Editor。GUI部品(コントロール)のテーマを作成するものだが、WinUIのコントロールが並ぶ。WinUI3を使うことで、このようなGUI部品をWin32アプリでも利用可能になる

あらためて、これまでのWindowsのおさらい

Windowsの開発には、毎回大きなテーマ、あるいは目標があるというのが筆者の想像だ。たとえばWindows XPには、NT系とWindows系(DOS系)の「統合」がテーマだった。その後のWindows VistaはWindowsを「再定義」しようとしたが、これには失敗した。Windows 7では、Vistaの失敗をリカバーし、Windowsの改良の基礎とするための「整理」がなされた。

Windows 8は「モバイル」がテーマで、スマートフォンのようにアプリストアとそこで配布するストアアプリを導入した。しかし、ストアアプリはデスクトップを分割して表示するなど、当時急速に普及しつつあったスマートフォンを意識しすぎ、ユーザーには不評だった。

2015年に登場したWindows 10では、「マルチプラットフォーム」がテーマだろう。具体的には、XboxやWindows Phone、Windows IoT Coreといった非PCプラットフォームへの展開と、ストアアプリを発展させたUWPアプリのマルチプラットフォーム対応だ。反面、デスクトップは、Windows 7などに近いものに戻された。UWPアプリを開発すれば、スマートフォンにも容易に移植できるようにすることでUWPに開発者を集めようとした。

しかし、UWPは期待したほど盛り上がらなかった。このため、2018年あたりからWindows 10の方向転換が始まる。その1つがWin32アプリからWinUI3を利用可能にするXAML Islands(2018年)であり、それを取り込んだProject Reunion(Windows App SDK、2020年)だった。このあたりに関しては過去にも本連載で扱ったので、詳細に関しては、以下の記事をご覧いただきたい。

●変わるWindowsのアプリ戦略 UWPからデスクトップアプリに原点回帰か

●UWPとデスクトップアプリの統合を試みる「Project Reunion」のプレビュー版が登場する

Windows 10を発表したとき、マイクロソフトとしては、UWPをMicrosoft系の他のプラットフォーム(Xbox、HoloLens、Windows IoT、Windows Phone)で動作でき、さらにiOSやAndroidなども対象プラットフォームとしていた。このために、.NET技術がオープンソース化され、さまざまなプラットフォームがUWPのターゲットとなった。

しかし、UWP自体がWindowsユーザーにあまりウケが良くなかったのが問題だった。そうなると、他のプラットフォーム向けに導入するテコにWindowsを使えなくなる。そこで、Microsoftは、Win32アプリに回帰することにした。それがProject Reunionである。

その道筋に登場したのが、「Windows 10X」だ。当時の発表では、Windows 10Xで、Win32アプリもMicrosoftストアで扱うことが可能になるかのような表現があった。しかし、Windows 10Xの計画は破棄され、その代わりに登場したのがWindows 11である。Windows 11は、Windows 10Xと同じデスクトップデザインを持つ。

Windows 11に関しては、過去の記事(「Windows 11は古いPCやWindowsと一旦線引きするのが1つの役目か」)で、「再スタート」だと書いた。そのときは、ハードウェア的な部分を想定していた。

Windows 10を無料化して、それ以前のWindowsを動作させていたハードウェアを取り込む。その中から条件を設定して、対応可能なハードウェアのみをWindows 11に移行させる。こうすることで、古いハードウェアが持つ制約から逃れ、今後の改良時には古いハードウェアを考慮する必要がなくなる。

この連載の記事

-

第429回

PC

indows Updateの「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」はオンにした方がいいか? -

第428回

PC

Google/Bingで使える検索オプション -

第427回

PC

WindowsのPowerShellのプロファイルを設定する -

第426回

PC

WindowsでAndroidスマホをWebカメラにする機能を試した -

第425回

PC

無料で使えるExcelにWord、Microsoft 365のウェブ版を調べた -

第424回

PC

Windowsの基本機能であるクリップボードについてあらためて整理 -

第423回

PC

PowerShellの今を見る 2つあるPowerShellはどっち使えばいい? -

第422回

PC

Windows 11の目玉機能が早くも終了、Windows Subsystem for Android(WSA)を振り返る -

第421回

PC

進化しているPowerToys LANで接続したマシンでキーボード/マウス共有機能などが追加 -

第420回

PC

Windowsプレビュー版に搭載されたsudoを試す -

第419回

PC

Windows Insider Previewが変わって、今秋登場のWindows 11 Ver.24H2の新機能が見えてきた? - この連載の一覧へ