オープンイノベーションの手法と仲介サービス:業者一覧とサービスの使い分け

1 2

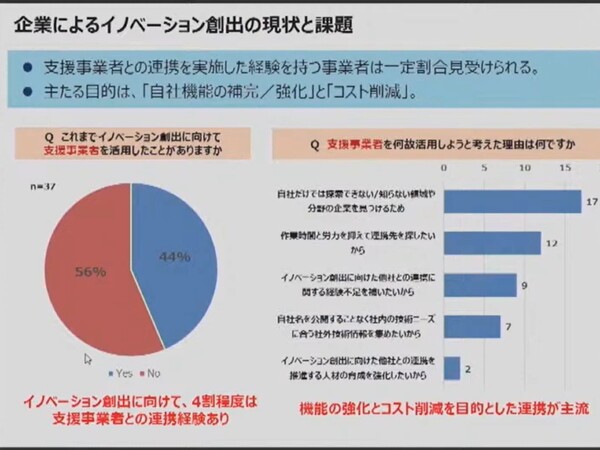

オープンイノベーション仲介業者を取り巻く状況

アーヘン工科大学のPillerは仲介業者の研究の第一人者であり、これまでに世界の主要な仲介業者を取り上げた包括的なレポートを2010年・2013年・2020年の3回報告している。2020年度版では107社が取り上げられているが、その中で日本国内に拠点をおいて活動しているところはAgorize・Inospin・NineSigma・SpecialChem・yet2.comの5社しかない。後述する国内だけで展開している企業は含まれていない。

*Diener, Kathleen and Frank T. Piller [2019], The Third RWTH Open Innovation Accelerator Survey - The Market for Open Innovation: Collaborating in Open Ecosystems for Innovation, RWTH Aachen University.

本報告によると、世界の仲介市場は2015年に大きな盛り上がりを見せた後で、現在は成熟段階にある。5年前と比較すると、4割の仲介業者が買収されたもしくは現時点で存在しておらず、AIや機械学習を活用した新規参入者が出てきている。主にオープンイノベーションコンテスト型のサービスが提供されており、前回の2013年度の調査と比べてプロジェクト単価が大きく低下している。

また末尾に全107社をアルファベット順に紹介したインデックスが付いており、企業概要・提供しているサービス・各サービスの大まかな価格帯・顧客プロファイル・業界プロファイルなどが記載されている。これらはグローバルで仲介業者を選定する際の参考になる。ちなみに本報告では、オープンイノベーションを成功させるうえで、特定の業務に対する適切な仲介業者の選択の重要性が強調されている。

次に国内の状況を見てみると、2010年頃から新しい仲介業者/サービスが生まれてきた経緯がある。現時点では少なくとも数十社は存在しているのではないだろうか。Pillerは2013年度の調査報告で、180社以上の仲介業者が活動していると述べていた。現在の国内での業者数を踏まえると、世界中で500~1000社は存在しているのではないだろうか。

国内で活動しているオープンイノベーション仲介業者

本連載第3回でWFGM(Want, Find, Get, Manage)モデルについて説明した際に、シーズそのものを探すのではなく、シーズを保有する協業パートナーを探すほうがよいことを説明した。これは探索したい協業パートナーの種類によって活用すべき仲介業者が異なるためである。

●協業パートナーの種類:個人・アカデミア・ベンチャー企業・中小企業・大企業・海外(の個人/アカデミア/ベンチャー企業/中小企業/大企業)

それぞれを探索したい場合に活用できる国内の仲介業者:サービスの例は以下の通り。

●個人:

・パーソルキャリア:HiPro Biz

https://biz.hipro-job.jp/hipro_biz.entry/service/

・ビザスク:ビザスクinterview

https://visasq.co.jp/service/interview

・ユーザベース:SPEEDA エキスパート・インタビュー

https://jp.ub-speeda.com/expert-research/

●ベンチャー・スタートアップ企業:

・ゼロワンブースター:ベンチャー共創プログラム

https://01booster.co.jp/program/openinnovation

・Creww:Creww Growth

https://growth.creww.me/

・eiicon:AUBA

https://auba.eiicon.net/

●中小企業:

・ケイエスピー:技術スカウトサービス

https://www.ksp.co.jp/service/matching/scout.html

・中小企業基盤整備機構(中小機構):ジェグテック

https://jgoodtech.smrj.go.jp/pub/ja/

・リンカーズ:Linkers Sourcing

https://corp.linkers.net/service/ls/

●海外:

・Agorize:オープンイノベーションチャレンジ

https://www.agorize.tokyo/

・NineSigma:テクノロジーサーチ

https://ninesigma.co.jp/service/technology-search/

・yet2.com:技術スカウティング

https://www.yet2.com/jp/services/technology-scouting/

上記は思いついたものを書き出し、五十音/アルファベット順に並べてみただけで、取り立てて意味はない。これら以外にも多数の仲介業者/サービスが存在している。なお、アカデミアの研究者や他の大企業に焦点を当てたサービスは現時点で見当たらないが、中小企業を対象としたサービスなどで同時に探索できる。海外を探索する場合には、上記以外に国内で活動していない仲介業者も検討することが望ましい。

挙げたものの多くは民間企業であるが、仲介サービスの中には中小機構:ジェグテックのように公的機関によって提供されているものもある。その他の例としては、日本貿易振興機構(ジェトロ):JETRO e-Venueや各地の商工会議所によるビジネスマッチングサービスなどがある。これらは無料であるため気軽に使える。その他に三井住友銀行:Biz-Createや三菱UFJ銀行:Bizryも使用に当たって費用が掛からない。

オープンイノベーション仲介業者/サービスの使い分け

例えば国内で中小企業を探索する場合、探索に慣れることが目的なら、無料で提供されている中小機構:ジェグテックを使うとよいだろう。十分な予算はあるが工数が限られているなら、より丁寧な支援が受けられるケイエスピー:技術スカウトサービスやリンカーズ:Linkers Sourcingが便利である。一方で各サービスは手法やネットワークに違いがあるため、案件に適したところを見定めていく必要がある。

仲介業者/サービスを使い分けるスキルは、オープンイノベーション活動の成否に大きく影響する。各サービス共に一定回数を使ってみないと感触がつかめないため、相当量の経験が必要となってくる。何も考えず1つのところを使い続けるだけでは、成長が見込めない。各仲介業者は他社のサービスの特徴を知らないし、知っていても教えてはくれない。最適ではない案件を相談しても、大抵の場合は受けてもらえるだけである。

現時点で企業のオープンイノベーションチームにできることは、実際にサービスを使って試行錯誤する以外には、他の企業との情報交換くらいしか選択肢がない。ただし他社から情報を得るためには、相手が魅力的に思う情報をこちらも提供できないと難しい。そのためにもまずはサービスの利用から入る必要があるが、小さくない費用が掛かることから、資金力が豊富な大企業が圧倒的に有利である。

コラム:国内のオープンイノベーションを活性化する仕掛け

本稿で見てきたように企業のオープンイノベーション活動において、仲介業者/サービスを適切に使い分けられるかどうかは、重要なポイントである。オープンイノベーションを資金や人材などのリソース面で制約がある中堅以下の企業にまで広げることを考えた場合、政府/自治体・アカデミアなどが仲介業者の実態に関する包括的な調査を実施したり、選択に役立つツールを提供したりすることが望まれる。

現時点でオープンイノベーション・ベンチャー創造協議会(JOIC)が、11の仲介業者の取り組みを紹介するコンテンツをウェブ上で提供している。しかしながら各社が提供した情報が公開されているだけで、使い分けには活用し難い。一方でハーバード大学イノベーションサイエンス研究所(LISH)が提供している仲介サービスの選定ツールは、条件を入力することで該当するサービスを絞り込めるものになっている。

JOIC:新規事業創出を支援する事業者の取り組み紹介

https://www.joic.jp/accelerater-interviews_v01.html#contents-head1

LISH:FIND A CROWDSOURCING PLATFORM

https://innovationscienceguide.org/crowdsourcing-platforms

自社に適したオープンイノベーションの手法と仲介サービスの見つけ方

活動を立ち上げた初期の時点では、手掛かりがなく、どうすればよいか迷うかもしれない。まずはオープンイノベーションコンテストのような広く使われる手法やよく認知されている仲介サービスを活用するとよい。この段階では考えていても仕方がないので、とりあえずいろいろなものに手を出してみる。1つの案件で同時に複数の手法やサービスを使えば、違いがわかってよいかもしれない。

さらに並行して他社のオープンイノベーション活動の事例を集めていく。一般的に規模が大きい企業ほどオープンイノベーション活動の打ち手が多くなるため、先進的な企業ばかりに注目しても得るものは少ない。小規模な企業や類似した文化を持った企業のほうが参考になる。また業界によって各手法の普及度合いが異なっており、あえて自社から遠いところの取り組みを見ると、競合他社と差別化した活動を展開できるかもしれない。

ある程度習熟してくると、探索ニーズに対して少数の手法や仲介サービスで対応できるようになってくる。ここまで来ると余裕が生まれることから、より難易度の高いものに挑戦するとよい。イノベーションを取り巻く環境は移り変わりが早いため、学習し続ける姿勢が求められる。また手法との相性には実施する担当者の好みや得意/不得意も関わってくる。そこで担当者の入れ替わりは、活動を大きく見直す機会と捉えたい。

コラム:ICT・製薬・一般消費財業界の特徴

オープンイノベーションが特に普及している中から、特徴のある3業界を紹介したい。

ICT業界では製品やサービスの開発に多数の特許が必要であることから、競合他社との連携や標準化の動きが活発である。またオープンソースの手法が生み出された業界で、組織や個人の直接的な利益を越えた取り組みが盛んに行われている。

製薬業界は政府による規制の影響で企業間の違いが少ない特徴を持ち、多組織が参加する協業が広く普及している。サイエンス型産業であることから、アカデミアとの連携が活発である。

一般消費財業界では、ブランド認知などのマーケティング分野でのオープンイノベーション活動が見られるところに特徴がある。研究開発の枠を越えてオープンイノベーションを適用する上での参考となるだろう。

著者プロフィール

羽山 友治

スイス・ビジネス・ハブ 投資促進部 イノベーション・アドバイザー

2008年 チューリヒ大学 有機化学研究科 博士課程修了。複数の日系/外資系化学メーカーでの研究/製品開発に加えて、オープンイノベーション仲介業者における技術探索活動や一般消費財メーカーでのオープンイノベーション活動に従事。戦略策定者・現場担当者・仲介業者それぞれの立場からオープンイノベーション活動に携わった経験を持つ。NEDO SSAフェロー。

https://www.s-ge.com/ja/article/niyusu/openinnovationhayama2022

※次回は7月31日掲載予定です

1 2