業務を変えるkintoneユーザー事例 第182回

コロナで急増した家庭からの『たすけて』の声にシステムで応える

全国の寺院から困窮家庭へ「おすそわけ」 僧侶と大学生がkintoneで紡ぐ支援の絆

2023年06月22日 10時30分更新

急増した家庭からのSOSに応えた匿名配送システム

おてらおやつクラブの運営を支えているもう1つのシステムが、「匿名配送システム」だ。これは、コロナ禍の事務局の業務逼迫から生まれた。

「コロナで家庭からの『たすけて』の声が急増しました。緊急事態に対応するため、すべての家庭におすそわけを即日届けることを目指して対応しました」(桂氏)

NPO法人が直接支援する世帯数は、2019年度の351件から、2021年度は5943件と、17倍に拡大していた。もはや奈良にある1ヵ所の事務局から全国に発送手配をすることは、作業量的に難しかった。そこで、全国の寺院から、直接おすそわけを送れるようにしなければいけないと考えた。

だが、問題は個人情報の扱いだった。支援を望む家庭は、奈良にある事務局に住所などの個人情報を登録するが、その情報を全国の寺院に共有するわけにはいかない。そこで、NPOの代表である僧侶の提案で、匿名の形で送れる仕組みを作ろうということになった。

この開発を誰に依頼するか。桂氏は、たまたま寺院の行事に手伝いとして参加していた、奈良先端科学技術大学の学生に「プログラミングができるなら手伝って」と声をかけた。

「奈良には先端大、奈良高専などに通う優秀な学生がいます。彼らに、理論だけでなく実際に世の中の役立つものにも関わってほしいと思いました」(桂氏)

このとき声をかけられたのが、茶円春希氏だ。茶円氏は奈良高専から奈良先端科学技術大学院に進み、プログラミングの知識もあった。突然の依頼だったが、茶円氏は「それならできます」と快諾。開発がスタートした。といっても、茶円氏もkintone未経験。もちろん、事業システムの開発をしたこともなかった。そのため前述の細谷氏のアドバイスも受けながら一から学び、開発を進めた。

「僕たちのチャレンジは、事務局への一極集中から、全国のお寺におすそわけの仕事を分散すること。そして、お寺から匿名で、おすそわけを家庭に送るシステムの開発。この2つでした」(茶円氏)

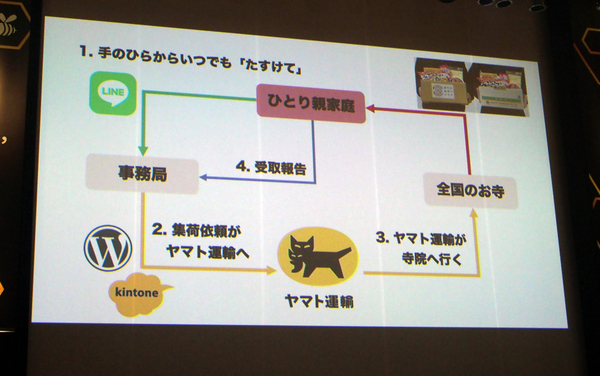

構築したシステムは以下の通りだ。まず、家庭からLINEで事務局に「たすけて」の声が挙がる。事務局では、あらかじめ登録されているその家庭の住所をヤマト運輸と共有し、ヤマト運輸は寺院からおすそわけを受け取り、家庭に匿名配送する。個人情報は事務局と運送会社内に留まる。

匿名配送なので、寺院はどこに送っているのか、また家庭はおすそわけがどこから来たのかがわからない仕組みだ。おすそわけが家庭に届くと、受け取り報告が事務局に届く。フリマアプリなどの匿名配送と似た仕組みだ。

本システムはヤマト運輸のAPIを利用して開発した。茶円氏は、工夫したところをいくつか挙げる。まず、kintoneのレコードを送信する際に使うWebhookには、1分間に60回という上限があるが、レコードの1カ所を更新するたびにWebhookを使うと、この上限を超えてしまうことがわかった。そのため、レコードを複数件まとめてからWebhookで送る形にして使用回数を削減した。

次に、kintone APIのリクエスト数にも、1日1万回という上限があった。寺院や団体のマイページでは、kintoneのレコードの状態を表示している。そのためマイページを開くたびにAPIをたたいてしまうと、上限を超えるおそれがあった。そこで、WordPressのデータベースにkintoneの情報をキャッシュしておくことで、APIのリクエスト回数を抑えることに成功した。

また、検索時などにkintoneからレコードを取り出す際のクエリを簡単にコピー、ペーストできる機能も追加し、操作時にエラーを起こしにくいシステムを作り上げた。

「たすけて」と「たすけたい」を自然につなぐ仕組み

こうしてできあがった匿名配送システムは、狙い通りの効果を発揮している。

まず、全国の寺院から家庭へおすそわけを送ることができるようになり、事務局の業務負担は半減した。また支援を受けたい家庭は、LINEからいつでも「たすけて」の声を挙げられるようになったため、支援が届きやすくなっている。さらに、ヤマト運輸のAPIを使って配送状況を把握できるため、困窮家庭へ品物を確実に届け、フォローできるようになった。

「今回、おてらおやつクラブに携わって、はじめて日本に貧困問題があるということを知りました。また、社会課題に対して僕たちの技術が役に立つことも実感できました」と茶円氏は振り返る。

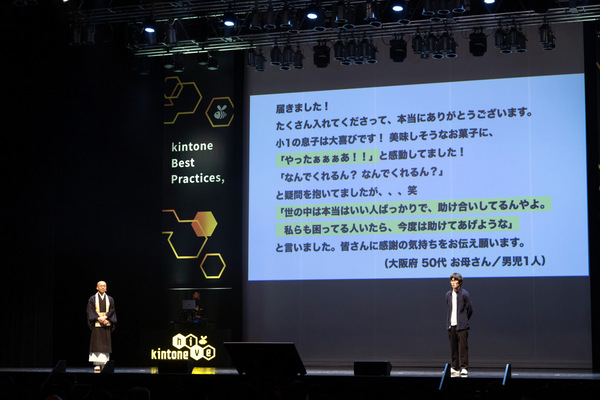

支援を受けた家庭の母親からは、こんな声が届いた。

―― 小1の息子が大喜びしています。でも『なんでくれるん?』と不思議に思っているます。『世の中は、本当はいい人ばっかりで助け合いをしてるんやよ。私らも困っている人がいたら、今度は助けてあげような』と話しました ―― (一部抜粋)

茶円氏は「システムや仕組みを作ることで、『たすけて』のハードルを下げると同時に、『たすけたい』の気持ちを、自然に行動につなぐことができます。この両面で、助け合い社会の醸成に貢献できたと考えています」と語った。

今後について桂氏は、企業の在庫情報をAPI連携することを検討している。それができれば、企業が提供できる食材を、中間の作業を省いて支援が必要な家庭と自然につなぎ、循環できるようになる。

助けてほしい人と、助けたい人たちの思いを自然につなぐ、おてらおやつクラブの匿名配送システム。今日も日本各地で、おやつという“笑顔の素”を届けている。

この連載の記事

-

第219回

デジタル

解約寸前だったkintoneが大原美術館のコミュニケーションを変えるまで -

第218回

デジタル

年齢や言語の垣根をkintoneで越えた金田コーポレーション -

第217回

デジタル

若手がレガシーに魂を吹き込む 帯広の印刷会社が歩んだkintone定着への道 -

第216回

デジタル

紙&Excelのメンテナンス業務をフルkintone化したクレーンメンテ広島 -

第215回

デジタル

要件定義と情報共有が足りず闇落ち!からのDXリベンジに成功したさくら税理士法人 -

第214回

デジタル

3年間で2500ものNotesアプリをkintoneに移行した大陽日酸 -

第213回

デジタル

一度は失敗したシステム化 ― KADOKAWAの電子書籍事業におけるkintone導入の軌跡 -

第212回

デジタル

kintoneがつなぐDXのラストワンマイル 牛舎でも、工場でも、屋外でも -

第211回

デジタル

コロナ事務をkintoneで受け止めた北九州市役所 応病与薬で40万枚ペーパーレス化のモリビ -

第210回

デジタル

新入社員が家具職人を変えたアートワークス 弁当アプリをきっかけに年6千時間削減したミエデン -

第209回

デジタル

3年でレガシーシステムをクラウドに刷新 アルペンが語るDX実現の鍵とは - この連載の一覧へ