親なら知っておきたい人気スマホアプリの裏側と安全設定 第221回

スマホ所持は小学校高学年or中1からがトップ

親から見ると4割の子どもがスマホ依存状態で生活リズム崩壊

2023年05月30日 09時00分更新

小学校高学年~中1でスマホ所持開始

子どもにスマホを持たせるとどのような影響があるのだろうか。MOBIEWNの「子どものスマホ利用」に関するアンケート調査(2023年3月)を見てみよう。

おすすめの関連記事

国土交通省を騙るフィッシング詐欺が最悪のタイミングで流行

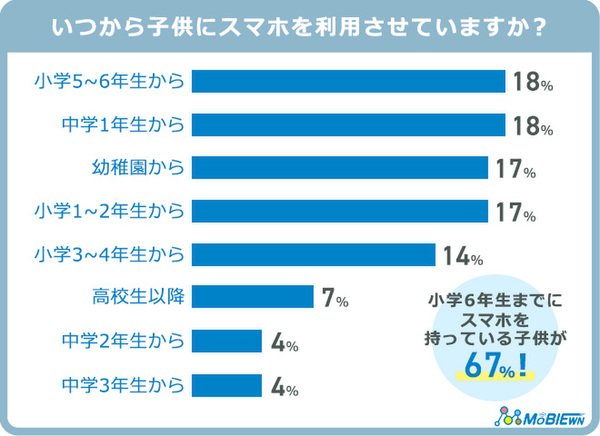

いつから子どもにスマホを持たせているか聞いたところ、「小学5~6年生から」「中学1年生から」が各18%で同率トップに。続いて「幼稚園から」「小学1~2年生から」が各17%、「小学3~4年生から」が14%、「高校生以降」が7%などとなった。スマホの所持開始年齢の低年齢化が進んでいることがわかる。

スマホを持たせたきっかけは、「子どもと日常的に連絡をとるため」(28%)、「塾などで帰宅が遅くなったため」(21%)、「子どもの多くがスマホを持っているため」(17%)など。

子どもにスマホを持たせてよかったことは、「子どもと連絡を取りやすくなる」が48%で最多に。そのほか、「居場所を確認できて安心」(21%)、「緊急時に連絡がつく」(16%)など、子どもと連絡を取ったり緊急時に安心という理由で持たせている。

ハマって生活リズムが崩れ健康被害も

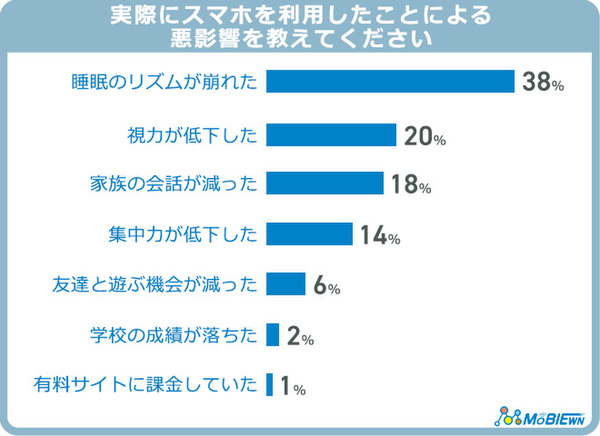

実際にスマホを利用したことによる悪影響についても聞いたところ、「就寝時間が遅くなったなど睡眠のリズムが崩れた」が38%でトップに。

続いて、「視力が低下した」(20%)、「食事中もいじるようになり、家族の会話が減った」(18%)、「集中力が低下した」(14%)、「友達と遊ぶ機会が減った」(6%)、「学校の成績が落ちた」(2%)、「有料サイトに課金していた」(1%)などとなった。

子どもにスマホを持たせた際に心配なことを聞いたところ、最も多かった回答は「スマホ依存になること」(38%)だったが、実際に多くの子どもがスマホにハマり、生活リズムが崩れたり、利用しすぎて生活や健康に支障が出ているというわけだ。

スマホは便利で楽しいものだが、誘惑が多く、ハマって依存状態となる子どもは多い。利用させる際は、子どもと利用時間に関するルールや約束を決めて見守ることが必要だろう。

ルールや約束を守りやすくするために、各携帯電話会社が提供しているあんしんフィルターや、スクリーンタイム(iPhoneなどiOS端末で利用可能)、ファミリーリンク(Android端末で利用可能)などペアレンタルコントロールの利用時間制限機能をうまく活用してほしい。

著者紹介:高橋暁子

ITジャーナリスト、成蹊大学客員教授。書籍、雑誌、Webメディアなどの記事の執筆、監修、講演などを 手がける。SNSや情報リテラシー教育に詳しい。『ソーシャルメディア中毒』(幻冬舎)、『Twitter広告運用ガイド』(翔泳社)、『できるゼロからはじめるLINE超入門』(インプレス)など著作多数。テレビ、ラジオ、新聞、雑誌などメディア出演も多い。公式サイトはhttp://akiakatsuki.com/、Twitterアカウントは@akiakatsuki

この連載の記事

-

第267回

デジタル

子どもに敵わない保護者のリテラシー。今後は大人への啓発が必要 -

第266回

デジタル

6~9歳の5人に1人はSNS投稿・動画撮影経験済み。小学1~3年生が配信する例も -

第265回

デジタル

11~15歳の6人に1人はネットいじめを経験している -

第264回

デジタル

タイパを求め10代は倍速視聴・ながら視聴で生活の質を上げている -

第263回

デジタル

災害時に情報発信・拡散したことある人が2割もいる -

第262回

デジタル

「スマホ育児は良いこと」が8割。子どものスマホ利用は当たり前の時代に -

第261回

デジタル

板書は撮影、スクショがメモ代わり。中高生の勉強法は理想の紙×デジタル使い分けかも -

第260回

デジタル

意外!? 子どものスマホ所有開始年齢が10.6歳で下げ止まり -

第259回

デジタル

5年で新聞は減少、ネット・SNSが大幅増。ついにシニア層でも変化が! -

第258回

デジタル

炎上スピード増速中! 炎上最多はTwitter(X)、何気ない発言・写真も原因に -

第257回

デジタル

子どもの4人に1人はゲーム課金経験あり、SNS原因でけんかも - この連載の一覧へ