アドビは4月20日、「デジタルエコノミー/ジェネレーティブAIが消費者と企業に与える影響」に関する調査結果を発表、メディア向けに説明会を開催した。

顧客体験の重要性の高まりや新興国の台頭

生成系AIに寄せられる期待と不安が見えた

調査は米国、英国、デンマーク、オランダ、スウェーデン、ドイツ、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、日本、インド、シンガポール、タイ、マレージアの14ヵ国で1万3000人の消費者と、4250人の顧客体験(CX)、マーケティングの担当者を対象に実施されたもの。調査結果からは、顧客体験の重要性の高まりや新興国の台頭、生成系AIに寄せられる期待と不安が見えてきたという。

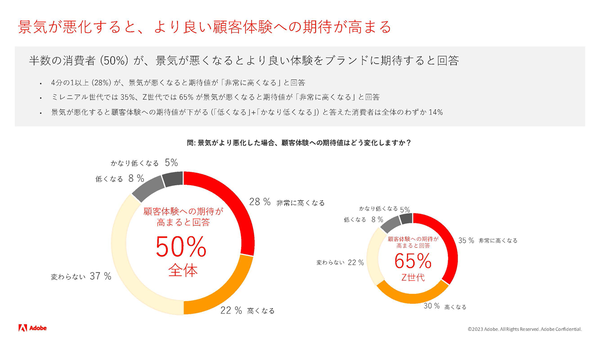

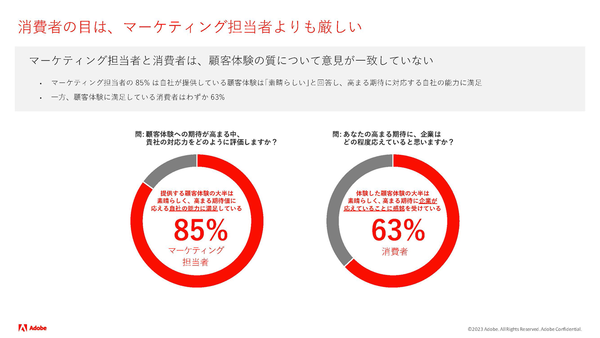

世界84%の消費者が、自分の生活に何らかの影響をもたらしていると回答するほど、今や暮らしに根付いているデジタルエコノミー。Z世代、ミレニアル世代といった若い消費者ほど、その重要性や影響の大きさを感じていて、よりパーソナライズされた顧客体験に対する期待値も高いという。世代による違いのほか「景気が悪化するほど、顧客体験への期待値が高まることもわかった」と、アドビDXインターナショナルマーケティング本部 執行役員 本部長の祖谷考克氏。「お金の使い道が絞られる中で、当然選ぶ目も厳しくなる。価格や品質と同じレベルで顧客体験も判断基準のひとつになっているのではないか。世代と景気の2つの軸で、企業が消費者により良い顧客体験を届けることが求められている」という。

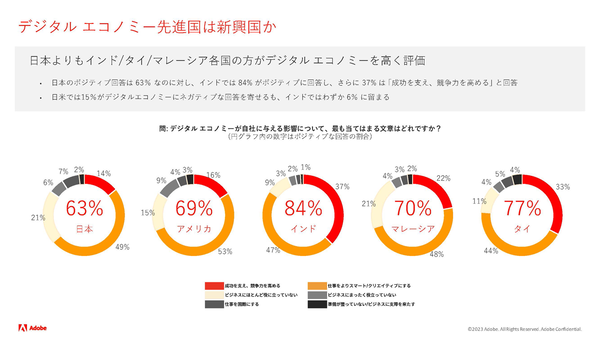

国別のデータでは、アメリカや日本のような先進国よりも、インド、マレーシア、タイといった新興国の方が、デジタルエコノミーが自社に与える影響についてポジティブに捉えているという結果も。「新興国の方がより積極的にデジタルを活用していて、より良い顧客体験につなげている」と祖谷氏。その理由については「スマートフォンをベースにした新しい経済が、先進国に比べても早く立ち上がったこと影響しているのではないか」と話していた。VRなどリッチコンテンツに対する消費者の期待や企業の取り組みの意向も、先進国よりも新興国の方が高いという。

日本の消費者は米国の消費者に比べ

ジェネレーティブAIについてポジティブ

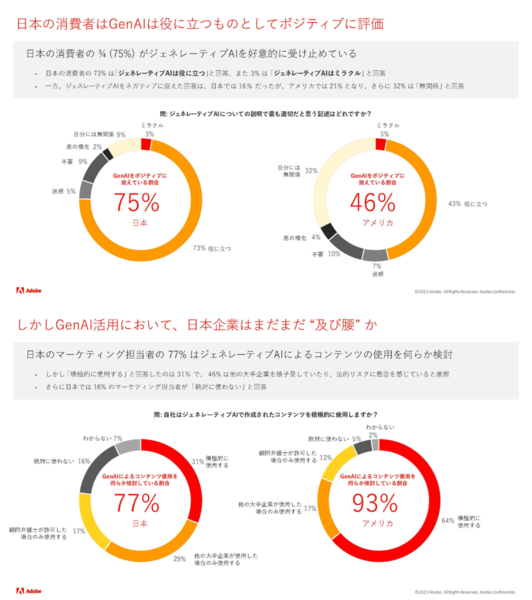

ジェネレーティブAIの調査では日米の違いも見えてきた。日本の消費者は米国の消費者に比べ、ジェネレーティブAIについてポジティブだという。「ハリウッド映画ではAIは脅威として描かれ、日本では逆に人を助けてくれるロボットアニメなどの影響もあるのかもしれません」(祖谷氏)。

一方でジェネレーティブAIのビジネス活用については、米国より日本のCX、マーケティング担当者の方が消極的だという。「日本の場合は、お客様に迷惑をかけてはいけないという思いが強く、AIの採用を躊躇している企業が多いのかもしれない。一方で試験導入に取り組む企業や自治体もあり、今後追随するところも増えるのではないか」と話していた。

3月に米ラスベガスで開催された「Adobe Summit 2023」では、「Adobe Stock」を学習ソースとする、画像生成AIの「Adobe Firefly」や、「Adobe Sensei」をジェネレーティブAI化した「Adobe Sensei Gen AI」も発表されている。

祖谷氏によれば、パーソナライズされたより良い顧客体験を提供するために、コンテンツの需要は伸び続けていて、過去2年間で2倍になっているとのこと。さらに多くのCX、マーケティング担当者が、ここからの2年間で5倍になると予測しているという。そこで重要になるのが、「コンテンツのサプライチェーン」だと祖谷氏。「それこそアドビの強味」だと説明した。

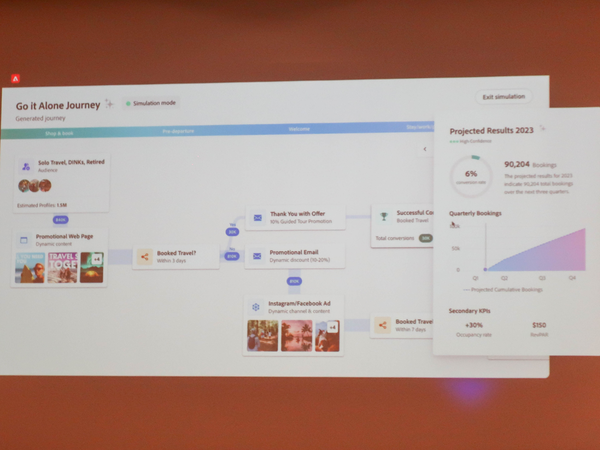

デジタルエクスペリエンス事業本部 ソリューションコンサルティング本部 マネージャー 兼 プロダクトエバンジェリストの安西敬介氏からは、マーケティングフローの各プロセスでジェネレーティブAIを活用するデモも紹介された。

トレンドのリサーチからデータ分析、コミュニケーションの設計、必要なコンテンツ制作からプロモーションまで、AIがCo-pilot(副操縦士)としてCX、マーケティング担当者をサポートする。現在の機能は限定的だが、1、2年後には幅広いプロセスで活用できるようにしたいと話す。

意見交換や気づきの場として「Adobe User Group」を発足

なお、「Adobe Summit 2023」には日本からも、多くのCXやマーケティングの担当者が参加した。アドビはこの日、従来からあった製品ごとのユーザーグループに加えて、「Adobe Experience Cloud」のユーザーコミュニティ「Adobe User Group」を発足することを発表。午後にはその第一回イベントとして、ビルボード東京にて「Adobe User Group Day – Insights From Adobe Summit」も開催された。

「Adobe User Group」では今後、担当者同士がディスカッションできる場を提供するほか、ワークショップやゲストを招いての勉強会も実施予定だ。