あなたのPCの買い替え時は? スペック、使い勝手、価格……優先すべき基準は?

CPUが2世代変われば性能は2倍に、いまのトレンドが分かる“2023年春のPC選び”(VAIOで検証)

メモリーやストレージの選択基準は?

次にストレージやメモリーについてみていこう。

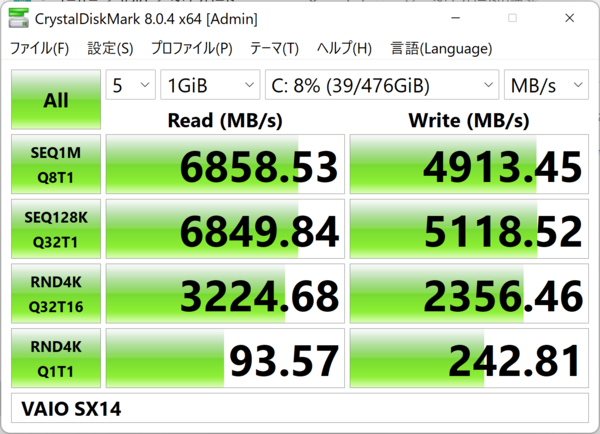

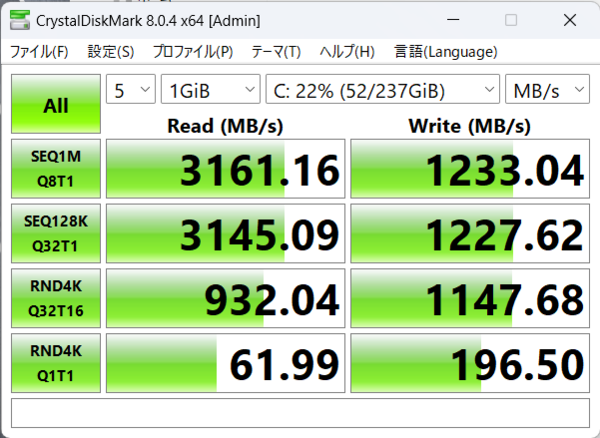

まず、現在のノートパソコンでは、M.2接続のNVMe SSDが当たり前になっており、一昔前の2.5インチSSDとは比べものにならないほど読み書きの性能が向上している。NVMe SSDにはPCIe 3.0対応のものとPCIe 4.0対応のものがあるが、後者のほうが世代が新しく、読み書きが高速になる。もちろんSSDの速度はインターフェースだけでは決まらず、SSD自体の性能が求められるわけだが、基本的にはPCIe 4.0に対応していれば、PCIe 3.0対応のNVMe SSDを超える性能があると期待していいだろう。最新のVAIO SX14で両社を比較した数値は下記で、読み込み速度も書き込み速度も大きく向上しているのが分かる。

パソコンのレスポンスを考えるうえで、SSDの読み書き速度は重要なポイントだ。アプリを利用するときには、必ずストレージにアクセスする必要があるので、その速度が遅いと体感的にアプリの動作が重く感じてしまうためだ。ほかにも、写真のサムネイルが表示されるまでの時間などちょっとした場面で、ストレージの速度による差を感じることは多い。作業のストレスを軽減する上でも、高速なSSDを選択したい。

容量については256GBが標準的だが、いま購入するのであれば、ぜひ512GB以上を選んでほしいところだ。Windows 11が必要とする容量は50GBもあれば足りるが、ノートパソコンではソフトやデータも同じストレージにいれて持ち歩くことになるので、長く使いたいと考えるならば余裕を持った容量にしたほうがいい。また、ストレージの残量が少なくなってくると、Windows自体の動作も遅くなる傾向にある。

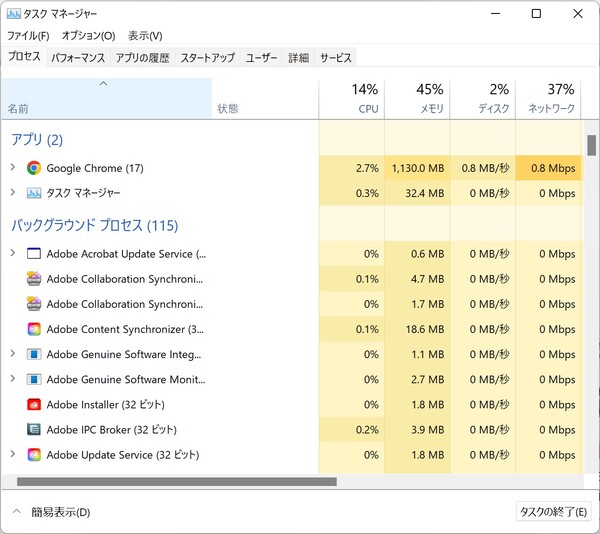

メモリーについては少し前であれば8GBでも十分だったが、いまは16GB以上がベストだ。ウェブブラウザーを常時起動して使っているだけでも、8GBでは手狭に感じるケースが増えてきた。アプリが使うメモリー容量は常に増加する傾向があるため、将来を見据える意味でも、余裕のある容量にしておきたい。

なお、メモリーが足りなくなった場合、WindowsはSSDなどのストレージにデータを移してメモリーの代わりに使うようになる。その場合、処理速度がガクンと落ちてしまうので、その意味でも16GBは搭載しておくのがおすすめだ。

ディスプレーの選び方~敢えてFHDという選択も

パソコンにおいてディスプレーの良し悪しは使い勝手の要だ。持ち運びを中心に考えたモバイルノートの場合、サイズ的には14.0型程度まで。このサイズであれば、カバンにも入れやすく、フルHD解像度(1920×1080ドット)でドット・バイ・ドット(100%スケール)の表示をしても十分文字が読めるサイズだ。また、消費電力面でも有利となる。

なお、最近のノートパソコンでは4K解像度(3840×2160ドット)のパネルも選択できるが、映画などの視聴ではなく、ビジネス用途を中心に考えているのなら、フルHD出力でも十分だ。4K解像度のパネルでは、文字がなめらかで見やすくなり、写真も高精細で表示できる。クリエイティブな作業を想定しているのであれば、4K解像度を選ぶのも悪くはないが、より情報量が多く広いデスクトップにしたいということであれば、外付けのディスプレーを用意し、必要に応じて接続したほうが断然効率がいい。

キーボードのタイピング性能は最重要ポイント

カタログのスペック表を見ただけでは伝わってこないのが、キーボードの良し悪しだろう。ほかの部分は数値や型番を見れば優劣の判断が付きやすいが、キーボードはスペックを見ただけではあまり読み取れない。こればっかりは、好みもあるため実際に触ってもらうのがいちばんだが、レビュー記事を参照すれば、ある程度想像できるかもしれない。

基本的には、キーボード全体の写真をみて、変に詰まったキー配置がないことを確認してほしい。海外製品の場合、英語キーボードの配列を重視しているため、日本語配列にしたとき窮屈になりがちだ。日本のメーカーであれば日本語配列を基本にしているため、そのようなことにはならない。

キータッチは、静音性が高く自然な姿勢でタイピングできるものを選びたい。やはりタイピングがしやすいと作業効率が高まる。また、タイピングの音が気になるものだと、静かな場所での利用時に「静かにタイプしなけきゃ……」ということに意識が働いて、作業がはかどらない。ストレスなくタイピングできるキーボードであることがポイントだ。

バッテリー容量はトータルバランスで選ぼう

モバイルノートPCとしては、バッテリー駆動時間も気になるところ。目安としては、電源接続せずに10時間以上動作するモデルを選びたい。バッテリー容量は大きいほど、駆動時間が長くなるものの、その分重くなってしまう。スペックによって消費電力も異なるため、容量が大きいからといって長時間駆動にならないこともある。そのため、スペックの容量を見るよりも、重量が1kg前後でかつカタログ値であっても長時間駆動可能なモデルを選ぶのがいい。

インターフェースは充実していたほうがベター

最近のノートパソコンは、インターフェースを少なくしているモデルがある。少なくなれば、その分重量も軽くなるし消費電力も抑えられ、より薄くもできるだろう。しかし、少ないインターフェースのために、別途USBハブや変換ケーブルを持ち運ぶハメになっては本末転倒だ。そう考えると、あらかじめ標準的なUSB端子の搭載など、必要十分なインターフェースを備えたモデルを選んだほうが賢い選択と言える。

この記事の編集者は以下の記事もオススメしています

-

sponsored

使い続けて実感した「VAIOならでは」の魅力、6つの視点で整理 -

sponsored

第13世代Core搭載だけじゃない!? Teamsと相性抜群の新「VAIO SX14」 -

sponsored

2024年に向けた「ノートPC選びの必須条件」は? トレンド、必須知識、盲点から探る