3つのDXを支援する製品と企業カルチャー、パートナーとは?

ウイングアーク1stがたどってきたData Empoerment Companyへの道

2023年01月25日 09時00分更新

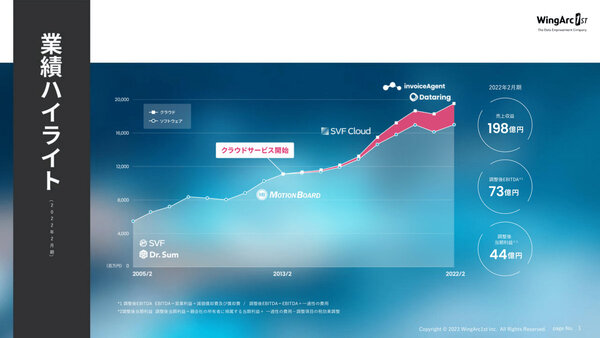

ウイングアーク1st代表取締役 社長執行役員CEO 田中潤氏と執行役員 マーケティング本部長 久我温紀氏のインタビュー。前半ではDXにフォーカスした「updataDX22」のコンセプトやそこに至るまでの日本の課題について聞いた。後編では、ツールの進化の過程や「The Data Empowertment Company」を標榜する同社の戦略、顧客への向き合い方などを掘り下げた。

帳票の課題を解決してきた「SVF」 コロナ禍で伸びる「invoiceAgent」

大谷:私も含めて、IT業界が長い人からすると、「ウイングアーク1st=帳票ツールの会社」というイメージが強いと思うんですが、改めてツールという観点でどういう進化を遂げてきたか教えてもらえますか?

久我:帳票のプログラムってSIerさんがイチから作るとなると、けっこう大変です。こんなに見やすくフォーマッティングされている帳票って海外にはありません。でも、帳票ってすごくて、あれを見れば必要な情報がすべて詰まっています。だから、日本にいる開発者は、あの帳票にすごく労力をかけてプログラムを書いていました。

でも、Windowsのイメージ印刷で帳票を大量に出力すると、少しずつ出力がずれていってしまいます。これを防ぐためにはプリンターや帳票の種類ごとに制御コマンドを変える必要があるんです。でも、そういう処理のために日本の貴重なエンジニアリソースを使うのはもったいないですよね。こうした経緯として、帳票を設計・出力できるSVFツールができています。

SIerさんは帳票周りはわれわれに任せ、自分たちで必要なエンジニアリングやより高度なアーキテクチャや全体設計に人を割り当てることができるようになった。そういった経緯でウイングアーク1stのソフトウェアが業界でスタンダードになっていった経緯があります。だから、SVFはエンタープライズの受託案件で必須のツールとして使われていました。

大谷:なるほど。確かに外資系の企業ではなかなかカバーできない分野ですね。

久我:SVFはその後、文書管理ソリューション「SPA」と連携するようになるのですが、これが今も効いています。というのも、コロナ禍で企業の実態を調べてみたら、実はペーパーレスなんて進んでなかったという背景です。コロナ禍がきっかけで社内でデジタル化を進めてみたら、取引のデジタル化も必要になったわけです。

大谷:ちょうど電子帳簿保存法という契機もありますよね。

久我:そもそも「帳票」って帳簿と伝票が合体して作られたのが語源なので、電子保存法で必要な企業間取引の証跡なんです。でも、取引データだけ残っていても、なんのデータかわからない。結局はフォーマッティングされていないと、人が見たときに情報として完結したモノにならないんです。帳票を電子保存して、活用できる仕組みが必要になり、SPAの出番が増えるようになりました。

昨年、SPAは電子帳票プラットフォーム「invoiceAgent」というブランドに統合され、電子保存法やインボイス制度に対応するシステムとして提供しています。文書のデジタル化が進むと、大量のデータを管理し、検索する必要があるので、われわれのデータベース技術が役に立っています。

伝票が登録されたときに、インデックスが構築されるようになっているので、文書がデジタル保存されても活用しやすくなっています。さらにAPIも用意されているので、ワークフローなどの仕組みとも連携しやすい。現在、invoiceAgentは電子取引までカバーしているので、電子署名の機能も持っています。

大谷:業務システムだけにとどまらず、企業間の取引もカバーするようになったわけですね。導入はIT部門がリードしているのでしょうか?

久我:はい。クラウドの普及やコロナ禍で企業にはいろいろなツールが入るようになりましたが、情報システム部門はその統制に困っています。ITを現場が使うようになっている反面、ガバナンスをどのように効かすのかという課題もあるんです。

こういう課題を解消しようと思うと、バラバラになっているツールを統合する仕組みが必要になります。もともとSVFは基盤として確立したポジションがあり、いろいろなデータベースやツールとつなぐのも得意。電子取引や文書管理などをすべて束ねて統合できるというのがinvoiceAgentの強みです。

データ集計に特化した高速分析基盤「Dr.Sum」とBIダッシュボード「MotionBoard」

大谷:私はどちらかというとウイングアーク1st=MotionBoardというイメージが強いのですが、先ほどのData Emportmentという観点でもデータ可視化ツールは重要ですよね。

久我:データ分析するBIツールって、昔はめちゃくちゃ高かった。あと、RDBだと集計に時間がかかっていたんです。だから、集計に特化したエンジンを技術者が作って、Dr.SumというBIツールとして売り出しました。発売当時はBIツールは数百~数千万が当たり前だったので、80万円のBIツールなんて破格でした。ただ、Dr.Sumはデータの集計に特化したツールです。そのため、ビジュアライズして見たいというニーズが出ていました。

大谷:やはり同じデータを表で見るのと、グラフで見るのだと全然違いますよね。

久我:はい。ビジュアライズした方が現場の意思決定のためには直感的でいい。そこで、田中たちが作ったのがMotionBoardになります。

MotionBoardってレンダリングのスピードが速いのが特徴です。大量のデータを集計しながら描画するって技術的にはかなりハードル高い。でも、これをクリアすることでデータを使った意思決定をスピーディーに行なえるダッシュボードツールになっていきました。

大谷:ユーザーは今までのようなSIerやIT部門の方なんですか?

久我:SVFと違ってMotionBoardは現場のユーザーが使いたいというニーズがあります。また、SIerさんや販社さんが案件ごとの作業効率を挙げるために自社で使ってくれたり、ユーザー企業の課題解決のための商材として持ち込んでくれています。

とはいえ、ダッシュボードって100個とかになると誰も見なくなりますよ。そこで「dejiren」というバーチャルアシスタントツールを作りました。dejirenを使うと、欲しいダッシュボードの名前を入力すると、自動的に引っ張ってくれます。

田中:人間は同じ作業に飽きるし、ミスするけど、機械なら大丈夫。

たとえば、うちの会社で使っているupdataのデータも、関係者ごとに見たいダッシュボードを勝手に送ってくれます。欲しいダッシュボードを渡すと、集客が足りないからがんばろうということで、人は自分で行動を変えるようになるんですよ。