まつもとあつしの「メディア維新を行く」 第79回

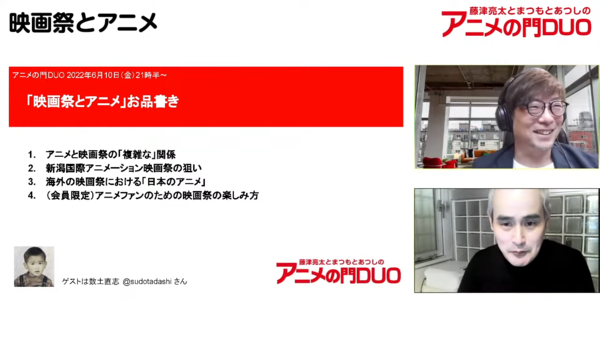

〈後編〉アニメの門DUO 数土直志さん(新潟国際アニメーション映画祭プログラムディレクター)に聞く

ガンダムの富野監督が海外だと功労賞ばかり獲る理由

2022年11月22日 15時00分更新

〈前編はこちら〉

新潟は「泊まらざるを得ない」からこそ、交流が増えるはず

数土 ここまで難しい話ばかりをしてしまいましたが、当然受け取る側の人たちがいての話なので、アニメファンにも楽しいイベントにするというのは非常に重要なことです。おそらくコスプレイヤーが商店街を練り歩くみたいなこともあると思うし。

まつもと 新潟では「がたふぇす」――正式名称はにいがたアニメ・マンガフェスティバル――というイベントがコロナ禍前まで開催されていました。数土さんが今おっしゃったコスプレで商店街を練り歩く光景などもありました。

ですから新潟側としては、すでにあった企画やノウハウを活かすことはできて、しかもそこに新潟国際アニメーション映画祭という国際的な看板が付けられるということで、すごく期待値は高いなと思っています。

数土 東京や大阪ではない場所で開催する意味はまさに「交流」にあると思っています。新潟開催ならお泊まりイベントになるはずなんですよ。クリエーターの方も当然、食べに出なければいけない。すると、「あの●●監督が普通に街を歩いてるじゃん!」と。

そういった意味では、ファンと作り手の距離が近い映画祭をめちゃめちゃ目指していますし、そのための仕掛けも作らなければいけないなと思っているので。クリエイターだけでなく、好きな人同士でも交流できるイベントになるといいなと。

まつもと 大変楽しみにしております。あともう1点の注目ポイントを、まず産経新聞の記事から紹介します。「重要視するのは国際発信と人材育成。アニメ映画の上映に加えて、日本人が手がけたアニメや漫画の研究論文を発表する場なども設ける」とあります。

私は現在、新潟のちょっと北のほうの小さい私立大学で教員もやっていますので、こういうこともすごく興味深いです。

数土 それは映画祭の企画自体を発案された配給会社ユーロスペースの堀越謙三さん、そして『この世界の片隅に』などをプロデュースしたジェンコの真木太郎さんから非常に強い要望をいただきました。フェスティバルディレクターの井上伸一郎さんも大賛成でして、日本の批評・評論、あるいは視点というのものを世界に送り出していきたいと考えています。

まつもと 私も研究者の端くれなので、国内外の論文を目にすることもあるのですが、残念ながら海外の方々が書いた論文に誤りがあったり、日本の事情をよく理解されていないと感じるものに当たることが多いんです。

でもそれって彼らの勉強不足だけではなく、じつはこちらからの情報発信が足りてないんだろうと。このイベントがそうしたギャップを埋める1つのきっかけになるといいかなと思って期待しています。

この連載の記事

-

第102回

ビジネス

70歳以上の伝説級アニメーターが集結! かつての『ドラえもん』チーム中心に木上益治さんの遺作をアニメ化 -

第101回

ビジネス

アニメーター木上益治さんの遺作絵本が35年の時を経てアニメになるまで -

第100回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』で契約トラブルは一切なし! アニメスタジオはリーガルテック導入で契約を武器にする -

第99回

ビジネス

『THE FIRST SLAM DUNK』を手掛けたダンデライオン代表が語る「契約データベース」をアニメスタジオで導入した理由 -

第98回

ビジネス

生成AIはいずれ創造性を獲得する。そのときクリエイターに価値はある? -

第97回

ビジネス

生成AIへの違和感と私たちはどう向き合うべき? AI倫理の基本書の訳者はこう考える -

第96回

ビジネス

AIとWeb3が日本の音楽業界を次世代に進化させる -

第95回

ビジネス

なぜ日本の音楽業界は(海外のように)ストリーミングでV字回復しないのか? -

第94回

ビジネス

縦読みマンガにはノベルゲーム的な楽しさがある――ジャンプTOON 浅田統括編集長に聞いた -

第93回

ビジネス

縦読みマンガにジャンプが見いだした勝機――ジャンプTOON 浅田統括編集長が語る -

第92回

ビジネス

深刻なアニメの原画マン不足「100人に声をかけて1人確保がやっと」 - この連載の一覧へ