地域課題解決と起業家たちの考えるエコシステムの形

堺市「中百舌鳥イノベーションシンポジウム」レポート 後編

身近な課題が生んだ起業のきっかけ

若い起業家たちの中には、事業アイデアの発掘や自分のモチベーションの高まりなどを境にして、それまでと異なる人生へと転身する人が少なくない。何をトリガーにして起業へと至ったのか、それはこれから会社を興そうとする若い人材たちにとっても非常に参考になるだろう。そこでパネルディスカッションを進めるにあたり、まず各登壇者に起業に踏み出したきっかけを伺った。

三浦氏は、会社員として勤めていた企業で担当していた新規事業開発(Eコマース)を自分自身でやってみたいと考えて独立。個人事業主としてファッション関係のEコマース事業を始めた。その後、自分が体験したEコマース事業の課題解決を行うソリューションを開発、販売する事業へとピボットしていった。

「当時やっていたバンドの仲間がニュージーランド出身で、彼のワーキングホリデービザが切れることになり、それをきっかけに彼にワーキングビザを出すために法人化した。彼はWebの開発者で、私が解決できなかったことを彼が解決してくれた。ならば、そのソリューションを販売した方がもっと儲かるのではないかと思って、ソリューションビジネスに移行した」(三浦氏)

法人化のきっかけが海外から来た友人であったのと同様に、成長のきっかけも海外だった。

「当時社内にいた日本人は私だけで、(外国人エンジニアが開発したソリューションを)日本語化するのに手間がかかるので海外でリリースしていった。その結果、180を超える国で利用されるようになった。国内ではラッキーなことに複数の大手企業で使ってもらったり、楽天さんに営業支援をしてもらったりと、リリース後の短い間に機会をもらったのが大きかった」(三浦氏)

クレシェンコ氏はウクライナの大学で学んでいた時に訪れたシリコンバレーでの体験が起業へと向かうきっかけになったと話す。

「シリコンバレーを訪問した際、社会貢献をしながら持続的なビジネスをつくる『社会的企業』という概念にインスパイアされて、自分もやりたいと思うようになった。でも当時はビジネスのアイデアがまったくなかったので、やりたいという希望だけで終わっていた。」(クレシェンコ氏)

「そのころ私の従妹が妊娠していたのだが、妊娠合併症を発症し、残念なことになってしまった。家族全体の大きなショックを経験したことにより、女性特有の課題ヘルスケアについて調べ始め、FemTech(フェムテック)によってそうした課題の解決に取り組んでいけるのではないかと考えた」(クレシェンコ氏)

しかしながらクレシェンコ氏自身にはテクノロジー方面の知見はなかったため、事業化のために友人を巻き込んでいった。

「共同創業者がテクノロジーを担当しているが、周りにそういう人がいなかったら事業を立ち上げることはできなかった。たまたまそういうスキルを持つ人に出会って、一緒に事業をやらないかと持ちかけた。自分がやりたいと思っていることを発信することは非常に重要です。発信しさえすれば、熱量があれば人が集まってくる。わかってもらえる、共感を得られる」(クレシェンコ氏)

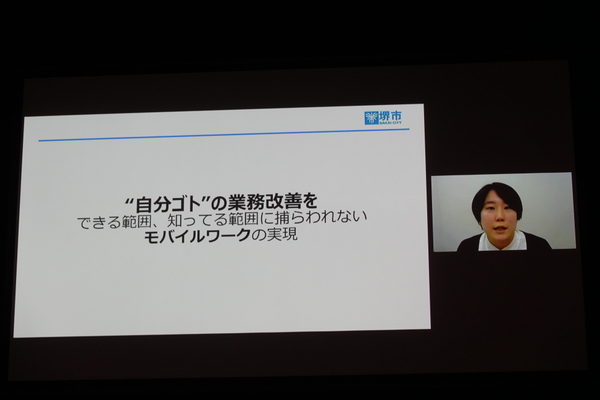

大津氏は生活をしていたところ、出産という大きなライフイベントを通じて働きやすい環境を得ることの難しさを体験したことが起業のきっかけになったと話す。

「子供を産んで初めてハローワークに行ったら、みんな親身に相談に乗ってはくれるが、子供のそばにいた方がいいのではないかとか、生まれたばかりのお子さんがかわいそうだとかそういう話ばかりになった。子供の人生を考えてくれる人はいるが、自分の人生を考えてくれる人はいなかった。自分で何とかしなくてはいけないと思った」(大津氏)

「就労支援の窓口側に立ちたいと思い、NPOに入った。そこで引きこもりやニートを含めた収入の無い人の就労相談やその後の就労支援に携わった。そして就労支援ビジネスの社会的意義に気が付くと同時に、なぜ就労の機会に恵まれない人たちが無くならないのか、それを何とかできないかと思って起業した」(大津氏)

改善されてきたとはいうものの、女性には「マミートラック」と呼ばれる出産に起因する不利なキャリアコースが存在する。大津氏もマミートラックを身近な課題として体験したことが起業に結びついた。しかしそれらの課題が簡単に解決するものなら、長年の課題とはならない。解決を阻む要因が存在している。

「NPOやボランティアの個々の活動は素晴らしいし、採用する側の企業も力になりたいといってくれる。しかしそれらがつながっていない。利益を最大化したいとか、そういう人の力になりたいとか、それぞれ一番とする目的が違う。そのため、なかなか手を組みにくいという状況があった。

あとマネタイズが難しい、社会課題はみんなそうだと思うが、従来のビジネスのやり方だと難しいので、いろんなマネタイズポイントをつくらなくてはサステナブルに事業を継続することができない。そこに社会課題を解決することの難しさがある」(大津氏)

以上3氏の発言にあった、自身の体験や人との出会いがきっかけになった例を聞いて、石山氏からは人の内面にある社会的意識が、新しい時代のつながりを生む「呼び水」になることが指摘された。

「これまで以上に利害の無いところでつながったり、きっかけをつくったりすることが重要になってくると思う。これまではお互いの名刺を出し、利害の調整的な形で、『あなたは何ができるのか』という情報交換をしていけばよかった。しかしいまは、社会的なビジョンや公共意識のような長期的に大事にしてほしいことなどの会話がどのセクターにおいても大事になってくる。

SNSや情報化の時代の中では、公私が緩やかに溶けてすべて見えてしまうようになる。その人の名前を検索したら、どんな生活をしてどんな趣味をしているのかわかってしまう時代の中で、肩書を捨てて一人の人間としてどう向き合うのか、ということが求められていると思う」(石山氏)