シェアリングエコノミーから生まれる新しい社会と暮らし方

堺市「中百舌鳥イノベーションシンポジウム」レポート 前編

新しい時代の幸福度を生む「シェア」というキーワード

永藤市長が紹介した新たなモビリティやスマートシティへの取り組みが示すように、安全・安心で豊かな社会を持続的に発展させていくためには、従来からの固定的な考えを捨て、新たな社会的システムを模索していく必要がある。その代表例と見られているのが、使われていないモノやスキルの「共有」を軸に、活用して付加価値を生み出していく「シェアリングエコノミー」と呼ばれるライフスタイルだ。

本シンポジウムの基調講演では、実家がシェアハウスという環境で生まれ育った経歴を持つ、一般社団法人シェアリングエコノミー協会 代表理事 石山アンジュ氏(以下、石山氏)が「シェア」をキーワードに新しい時代の新しいライフスタイルを紹介した。

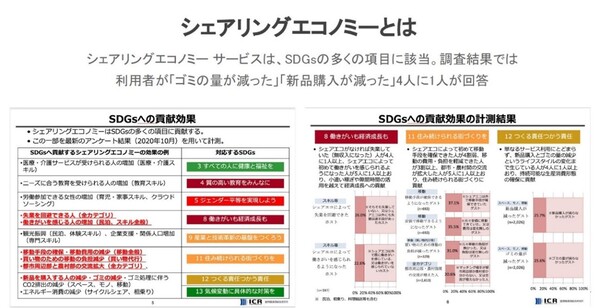

――シェアリングエコノミーとは

シェアリングサービスの代表例としては、自家用車で乗客を運ぶライドシェアサービスのUberや、空き部屋を旅行者に貸し出すAirbnbなどが挙げられる。このようにすでに人や企業が持っているモノや場所、スキルなどを共同利用することによって新たな経済的価値を生むものとして、シェアリングエコノミーが紹介されることが多いが、石山氏はさらに大きな機能を持つ概念としてシェアリングエコノミーを定義している。

「私が個人的に解釈しているシェアリングエコノミーとは、人と企業がスキル・モノ・場所などあらゆる資産を、欲しい人とそれを持っている人とをマッチングして売買したり貸し借りしたり共同所有したりする『経済的機能』と、『おすそわけ』のような地域のつながりをデジタルの形で新しく創造する『社会的機能』の2つを持つ概念と考えている」(石山氏)

江戸時代には直接会う人同士で「醤油の貸し借り(シェアリング)」が行なわれていたようですが、現代ならどこに住んでいようとネットでつながっていればシェアすることができる。そして、デジタル技術が新しいつながり、新しい幸福を生むところにシェアリングエコノミーの肝がある。

「シェアというものは経済という部分だけでなくて、幸福度に寄与するということもわかってきている。自家用車があるが週2日くらいしか乗らないとか、子供が東京に行ったので貸し出せる部屋があるとか、かつてインドに留学に行っていたからインドの留学の知識があるとか、そういった皆さんが持っている情報やスキルなどあらゆるものについて、それを必要としている人とマッチングさせることによって感謝されたり、ありがとうと言われたりということが、人と人のつながりになり、幸福度につながる」(石山氏)

シェアリングエコノミーでは、個人が持っているあらゆるものを通じて、社会に主体的に参加していく。従来の「供給者と受給者」という一方的な関係ではなく、誰もが「供給者」となりうる双方向性を持つシェアリングエコノミーは、誰もが新たな充実感や幸福感を獲得できる。そしてより生き生きとしたコミュニティが生み出される。それこそが新たな時代にふさわしいライフスタイルだと石山氏は語る。

また、シェアリングエコノミーはより大きな社会課題に対する解答にもなっている。シェアリングエコノミーは本質的にモノを作ったりそれらを捨てたりする行動を減らし、大量生産、大量消費型の社会が生み出していた環境負荷を軽減する。さらに個人の持つ遊休資産・スキルの有効活用によって、社会の持続可能性を高めていく。

「さまざまなシェアリングサービスがSDGsに親和性があるモデルになっている。これまでの経済活動は資源を使って新しいものを生産してそれを販売するというのが基本的な仕組みだったが、シェアリングエコノミーはモノが飽和している時代の中で、そもそも作らないシステムで付加価値を生んでいく。

シェアにもいろいろな社会的な価値がある。経済、環境、コミュニティ、新しい個人の働き方やライフスタイルの実現ということに寄与すると考えている」(石山氏)

2020年度 シェアリングエコノミー関連調査「SDGsへの貢献」「幸福度」「社会とのつながり」を発表(参照リンク)

【Press release】シェアリングエコノミー × SDGs ~脱炭素への貢献効果をはじめとする調査結果を公表~(参照リンク)

シェアリングエコノミーとは、単なる経済活動に止まらず、個人の社会参画によって生み出される新たな社会システム全体を指しているといえるだろう。

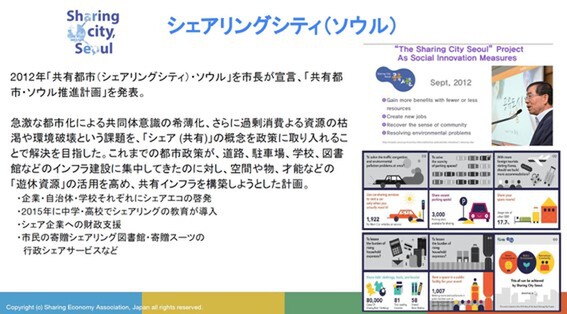

――シェアリングエコノミーが作り出す街と暮らし

シェアリングエコノミーはすでに我々の生活に入り込み、地域社会の仕組みや暮らしを変えつつある。例えば、韓国ソウル市は「シェアリングシティ・ソウル」を宣言し、その推進計画を発表した。これは共同体意識の希薄化や資源の枯渇や環境破壊などの課題を「シェア」の概念を取り入れた政策によって解決しようとするものになっている。また、アムステルダムでも同様の施策が進められている。

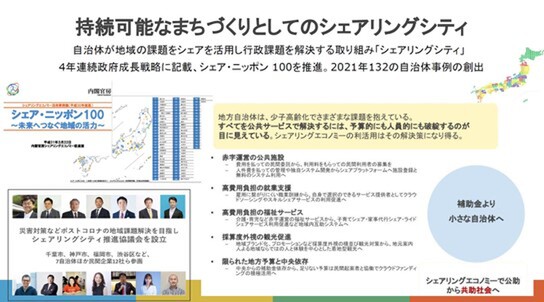

少子高齢化に苦しむ国内の地方自治体においても、シェアリングエコノミーを活用してその社会課題の解決を目指す動きが進んでいる。

「多くの自治体では人口が減っており、その結果、財源が減ってしまい、それまでと同じように公共サービスを維持することができなくなってきている。そこでシェアリングエコノミーを活用して補完していこうとしている。5年前に5つの自治体から始めたが、現在132の自治体がシェアリングエコノミーを活用した事例を生み出すまでになっている」(石山氏)

例えば関西圏では、神戸市でICチップを搭載した傘のシェアリングサービスや、夜間営業の飲食店を昼間の時間帯にテレワーク用のスペースとして貸し出すサービスを展開している。

また地方において雇用を増やすことが難しい現状から、佐賀県多久市ではパソコンやスマートフォンを使ってシェアサービス(家事サービスや託児サービスなど)を提供する側に立てるよう、クラウドワーカーの育成を進めている。クラウドワークやシェアリングエコノミーにより、地域にいながら働くことができる人を増やそうという地域おこし活動の一環となっている。

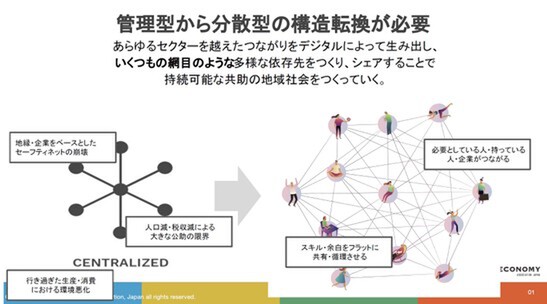

シェアリングエコノミーは大規模災害時の支援活動にも有効活用できる。自治体や企業を中心にした支援モデルでは、その中核となる自治体や企業自体がストップしてしまうと情報の流通すら妨げられる事態となる。地域全体に影響が及ぶような災害が起こったときにこそ、お互いに持つものを融通しあうシェアリングエコノミーが効果を発揮する。

従来型の中央集権的な社会構造から、多層的・複合的な依存関係に基づくコミュニティの形成こそが、社会の持続可能性を高めることになるのではないかと石山氏は考えている。

「自分の持っている資産をデジタル上で可視化することで、市民同士が助け合いの循環を生み出し、または観光客のおもてなしをする観光資源そのものになっていくという役割を担えるかもしれない。そういった市民参画の在り方として『シェア』が使われていく。こういった地域におけるシェアの活用というのが、いま私たちが抱えているさまざまな課題、特に人とのつながりが希薄化していく社会の中で、共助の在り方というものを再構築できると考えている」(石山氏)

――シェアライフは「信頼」で成り立つ

シェアを基盤に置く社会生活においては、人と人との「信頼」が従来とは異なってくる。例えば、昔は「知らない人のクルマに乗ってはいけません」と子供に教えてきた。しかし、それではUberのようなライドシェアサービスを利用することはできない。シェアリングエコノミーの中で生きていくということは、デジタル社会の文脈で信頼を再定義する必要が生まれてくる。

例えば、ライドシェアサービスで「いいね」の多いドライバーを「信頼」する。SNSで評判の良い家事ヘルパーに依頼をして、家族旅行で誰もいない自宅の掃除をしてもらう。自分の中で自分が頼る「信頼」を定義しておかなくてはいけないと石山氏は語る。

「時代や社会が変わる中で、企業の不祥事や行政の不祥事などもあったりする中で、これまで当たり前としてきた『信頼』そのものが揺らいできている。市民、消費者、個人という立場で自分自身が何を信頼するかを見直し、自分の『信頼の境界線』を拡げていく。そういった意思とリテラシーが今後求められていく」(石山氏)