遠藤諭のプログラミング+日記 第89回

第1回はNECのパソコン事業の原点「PC-8001」

あのパソコン、あのゲーム機、「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」つくり方の動画講座はじまります!!

2021年06月24日 09時00分更新

最初に使ったパソコンが8分の1になった

リモートワークで自宅にいる時間がふえてはじめたことの1つだった。以前も、ナノブロックを使ってプラハの街にある「火薬塔」(Powder Tower)を作ったことはあった。カッコいいしチャペックの小説にも出てくるのに、お土産の置物になかったからだ。

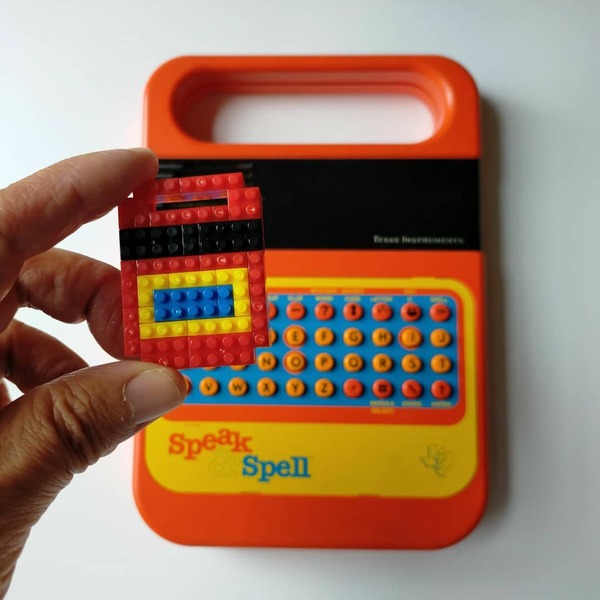

今回は、気が付くとパソコンやエレクトロニクス系のガジェットを中心に100個も作ってしまっていた。いずれも自分で愛用していたりその当時にあこがれていたモノばかり。そこで、それぞれにまつわるお話をしゃべりながら、毎週、ブロックの組み立て方を見せる「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」という動画番組がはじまることになった。

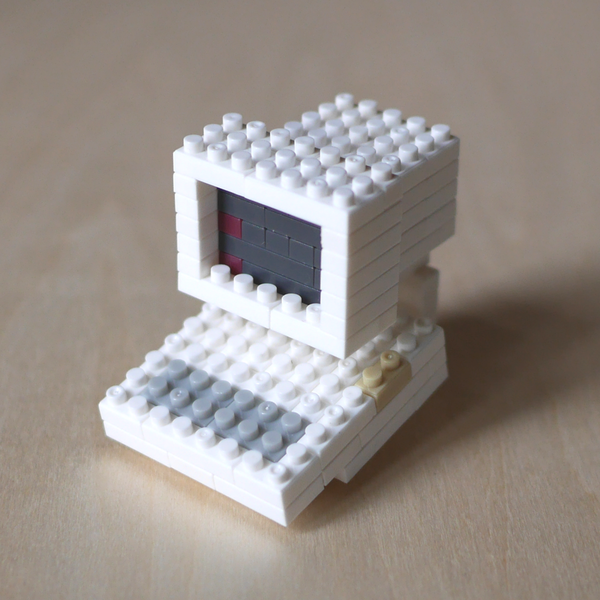

いちばん最初に作ったのは、私が、アスキーに入社するのと前後してはじめて買ったパソコン「Apple IIc」である。

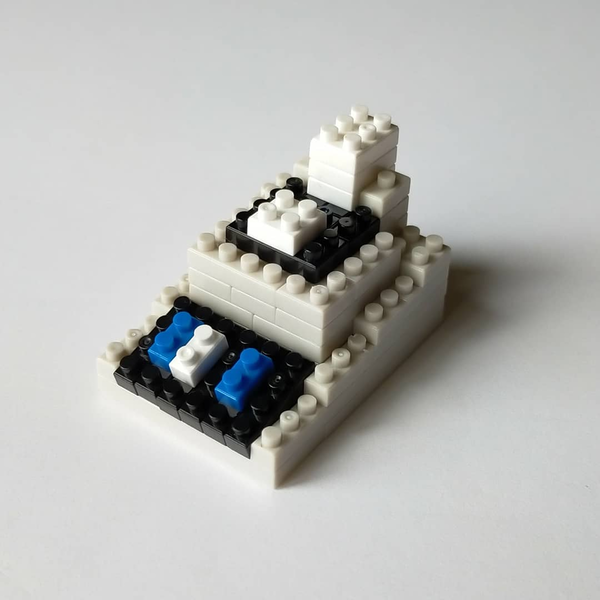

1979年に発売されて世界的にヒットした8ビットコンピューターが初代Apple II。Apple IIcは、教育市場をはじめより広い層に広がったのを受けて1984年に発売されたモデル。初代Macintoshと同じ年なのだが、フロッグデザインによる白で包んだカジュアルなデザインがすばらしい。

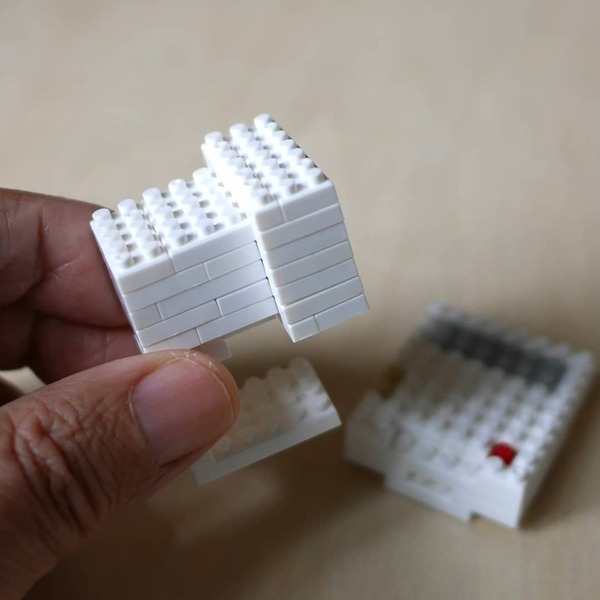

さすがに、ファンの多いApple IIcやMacintoshは、レゴでもすばらしい作品がすでに作られている。しかし、コンピューターを愛する者としては「ピクセル」(ドット絵)っぽくしたいと思った。そこで、なんとなく自分にルールとして課したのが、最大でも64ピースを超えないうよにすることだった。

Apple IIcに関していえば、全体のフォルムやETモニターと言われたディスプレイとの関係など。その形を説明するときに言語的に伝えることがギリギリ入っているくらいが楽しい。ということで、次に作ったのが、任天堂のファミリーコンピューターである。

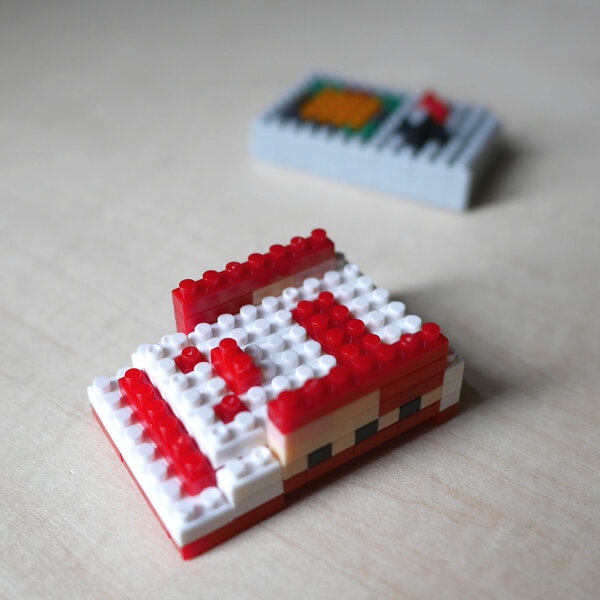

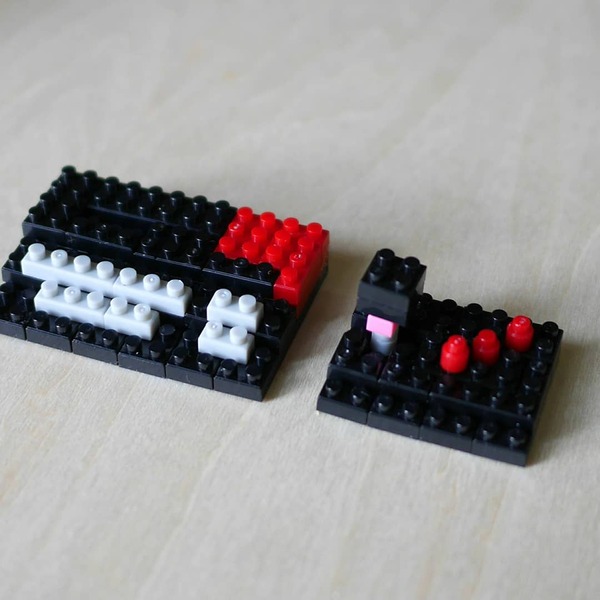

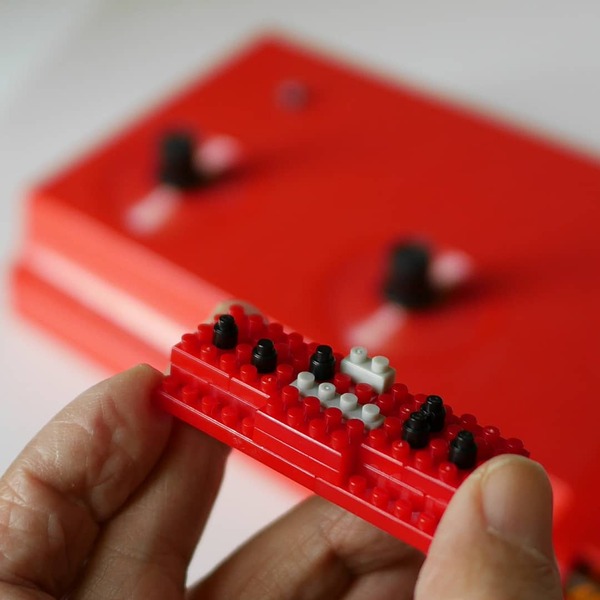

世界の家庭内エンターテインメントを激変させたハードウェアが任天堂のファミコン(海外ではNES)。発売された頃、コンピューターの仕事をしていたが、ひとめ見て「これはやばい!」と思ったのをありありと覚えている。アスキー入社前に『スコラ』(スコラ・講談社)でゲーム記事を書かせてもらった(まだゲームが100本かそこら200本ない頃)。ブロックで作っている最中に、開発者の上村雅之さんにうかがったお話を思い出した。

米国で発売するときいわゆる十字ボタンのコントローラーが受け入れられるか心配だった。米国ではジョイスティックが定着している。ところが、あのコントローラーでないと『スーパーマリオブラザーズ』はうまくプレイできない。実は、ソフトとハードが不可分だったのだ。といいつつ、ブロックでは十字ボタンまでは表現できていないのだが(写真で後に置いたゲームボーイではまんま十字ボタンだが)。

など相応に葛藤したり思いをめぐらしながら作ったガジェットくんたちだが、はやめに番組で見せたいと思っているものをここで紹介しておくことにしよう。

モトローラーの「International 3000」。これでもデジタル携帯で編集部主催の香港ツアーにて購入。ジャッキー・チェンは、みんなが小さい携帯になってもテーブル中央にこれをドカンと立てないき気が済まなかったとゴールデンハーベスト(映画会社)の方から聞きました。

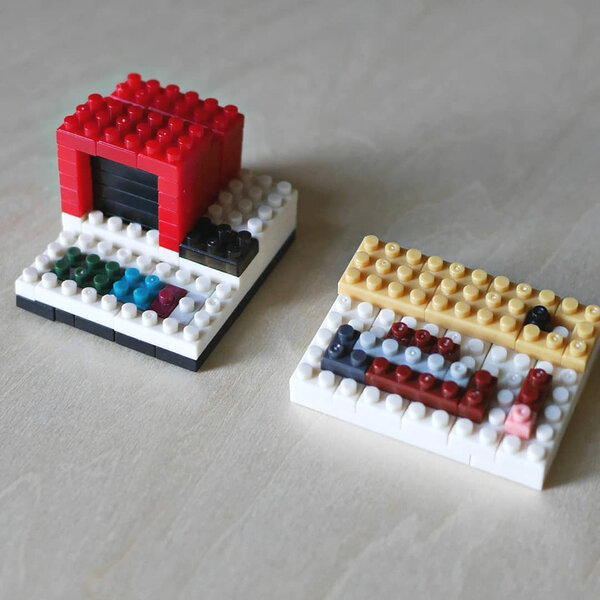

ソニーのHitBitやパナソニックのA1が印象的なMSXだが、これは、ソニーの「HB-F1XD」(1987年)。同社が推進していた3.5インチフロッピーのドライブを内蔵。右は、「ASCII STICK II Turbo」。1986年、最初に台湾に行ったときこれ作っているチームの方にいろいろ聞いてでかけた。

1985年にエポック社が発売した日本最初の家庭用ゲーム機「テレビテニス」。私のは、高円寺でなにげなく買った野球盤が超レアな第二世代でエポック社さんと交換したもの。東京おもちゃショーなんかで展示されてるのも元ボクのものなはず。

1987年にシャープが発売した「X68000」。ペケロクなどの愛称で限りなく親しまれたマシン。AMIGAやMacintosh IIも同じ頃に登場。このあとコンピューターはマルチメディアに向かっていくわけだが、グラジウスや生中継68をやりまくった記憶が。

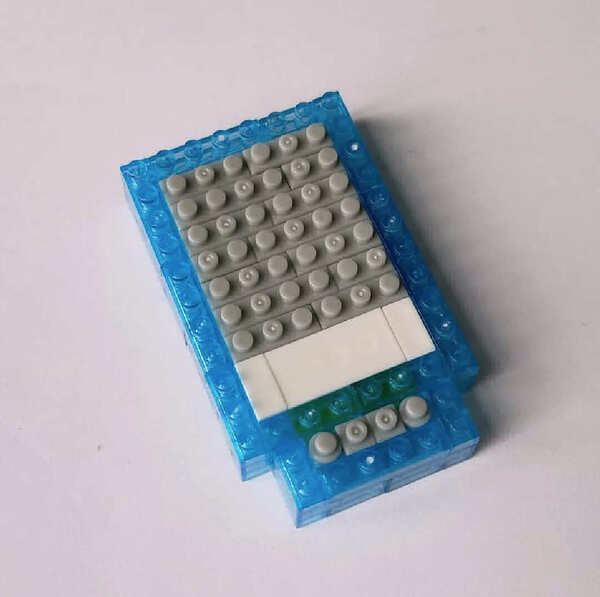

1999年、HandSpringが発売したPalm OS搭載のPDA「Visor」。背面スロットにGPSカートリッジを入れてニューヨークの街を歩いたり、GSMカートリッジでスマホにしたり。楽しすぎた。iPhoneが登場するのは8年後の2007年だ。

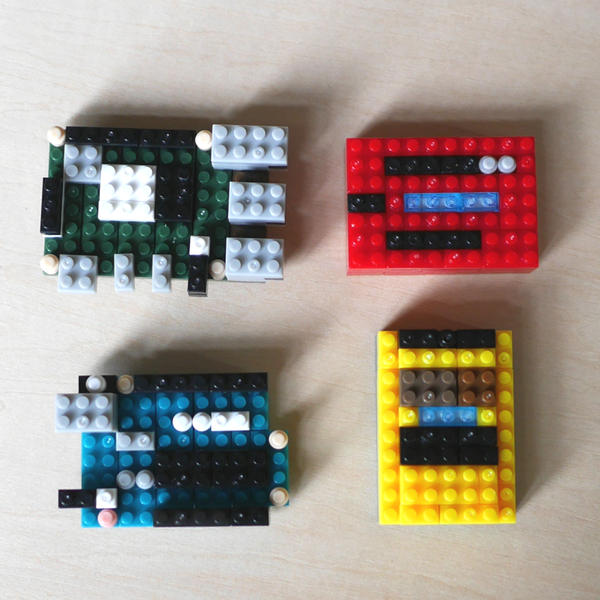

コンピューターというものを換骨奪胎したといってよいシングルボードコンピューターRaspberry Pi(左上)。同じようにこの領域を盛り上げてくれたArduino(左下)、レゴ Mindstorms RCX(右下)、レゴMindstormsの原型になったMITのProgrammable Brick(右上)。

ということで、だいたいこのあたりの路線のガジェットを作っているわけなのだが、まだ作りたいものが結構あったりする。仕事で使ったDECのVAX-11/780や端末のVT100もあるのだが、そこ入っていくと、ホントに無限にありますからね。作ったものすべてではないが、Instagramでin64blocksにポストもしているので、ご興味のある方はご覧いただければ。

これは作っておかなければならなかったPC-8001

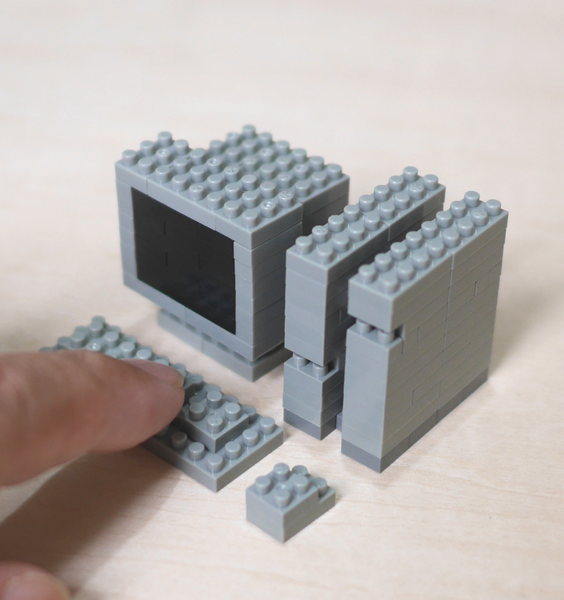

さて、こんなふうにして作ってきたブロックを紹介する動画番組の「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」。第1回は、1979年にNECが発売した「PC-8001」である。これの担当者だった渡辺和也さんにインタビューしたことがあるが、当時のNECにおけるコンピューターの位置づけというものがよくわかる(「TK-80、PC-8001、NECのパソコンはこんな偶然から始まった」)。

当時のマイコンは、それまで企業や大学の研究室にしかなかったコンピューターを個人が所有できるというだけで凄かった。BASICで知的作業の能力は拡大するしゲームも作れる。PC-8001もそういうマシンではあるのだが、NECにはビジネスや産業を変えてしまうというのがあった。いまコンピューターの個人利用が一巡して、IoTやAIやセンサーやロボティクスが注目されているのを見ると、1979年頃のマイコンを何に使ってやろう?といっていた時代に戻っているような気分になる。

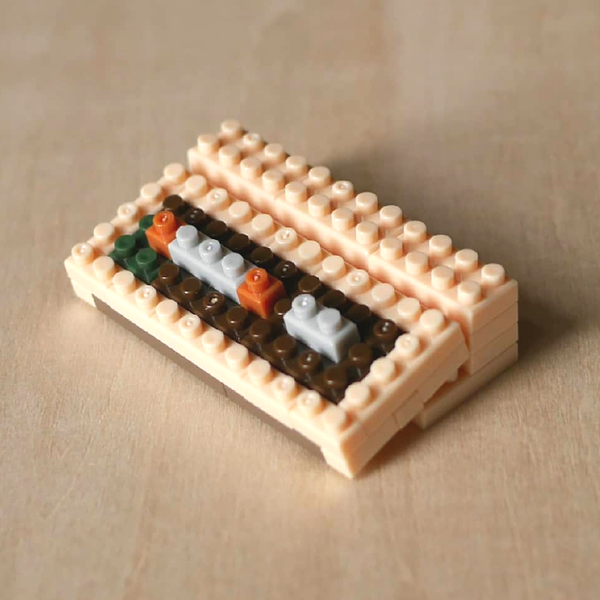

そんな40年ほど前の歴史的なコンピューターを、40個ほどのピースを組み合わせて作る。難易度★。動画ではナノブロックのベージュで作っているが、色は、プチブロックのカーキが近い。ただし、キーボード部分をたてかけた部分(すいません動画見ないとわかりません)がピースの違いから違ってきて難易度★★になる。

番組は、こちらから=> 「ブロックdeガジェット by 遠藤諭」https://youtu.be/rrrInq-pyZ4

再生リストは、こちら=> https://www.youtube.com/playlist?list=PLZRpVgG187CvTxcZbuZvHA1V87Qjl2gyB

Instagramは、こちら=> 「in64blocks」https://www.instagram.com/in64blocks/

遠藤諭(えんどうさとし)

株式会社角川アスキー総合研究所 主席研究員。プログラマを経て1985年に株式会社アスキー入社。月刊アスキー編集長、株式会社アスキー取締役などを経て、2013年より現職。角川アスキー総研では、スマートフォンとネットの時代の人々のライフスタイルに関して、調査・コンサルティングを行っている。「AMSCLS」(LHAで全面的に使われている)や「親指ぴゅん」(親指シフトキーボードエミュレーター)などフリーソフトウェアの作者でもある。趣味は、カレーと錯視と文具作り。2018、2019年に日本基礎心理学会の「錯視・錯聴コンテスト」で2年連続入賞。著書に、『計算機屋かく戦えり』(アスキー)、『頭のいい人が変えた10の世界 NHK ITホワイトボックス』(共著、講談社)など。

Twitter:@hortense667Facebook:https://www.facebook.com/satoshi.endo.773

この連載の記事

-

第204回

プログラミング+

Geminiにタイ移住を命じられた――100日チャレンジからAI駆動生活へ、大塚あみさんインタビュー -

第203回

プログラミング+

「DGX Spark」は現代の「Apple II」である -

第202回

プログラミング+

マイコン誕生50周年の最後に「Apple 1」と『Yoのけそうぶみ』がやって来た! -

第201回

プログラミング+

秋葉原・万世書房と薄い本のお話 -

第200回

プログラミング+

11/2(日)ガジェットフリマと豪華ゲストによる変態ガジェットアワードが東京ポートシティ竹芝で開催 -

第199回

プログラミング+

現役“中学生”によって「変態ガジェットプロジェクト」が始動!! -

第198回

プログラミング+

「電脳秘宝館 マイコン展」で、あのマイコン、このパソコン、その原点を訪ねよう -

第197回

プログラミング+

伝説の玩具「アームトロン」に学ぶ——“1モーター×機械式ロジック”が切り拓いたロボット設計 -

第196回

プログラミング+

2025年問題とVHS 55,000本の運命――映画『キムズビデオ』 -

第195回

プログラミング+

Googleフォトが「カツカレー」を見つけてくれないので「画像さがす君」を作ってみた -

第194回

プログラミング+

長いプロンプト、どこでも履歴から呼び出して手直しして使う――「どこでもロングプロンプト」という解決策 - この連載の一覧へ