国際宇宙ステーションに「Spaceborne Computer-2」設置、火星探査ミッションを想定した2~3年の運用を実施

HPEとNASA、ふたたび宇宙でエッジコンピューティング実証実験

2021年02月17日 07時00分更新

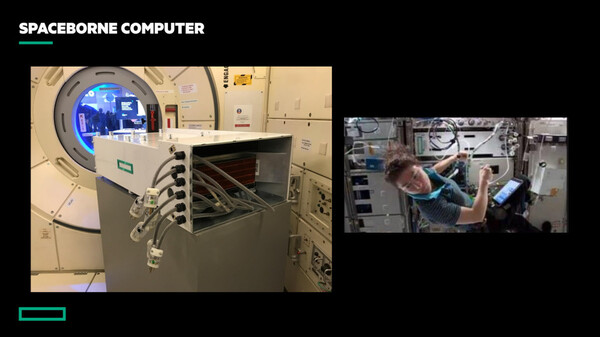

2017年、国際宇宙ステーション(ISS)に打ち上げたコンピュータがHPC(ハイパフォーマンスコンピューティング)領域で実用可能であることを証明した米Hewlett Packard Enterprise(HPE)と米航空宇宙局(NASA)が、ふたたびコンピュータを宇宙へと送り出す。今回は処理能力が2倍に強化され、今後2~3年に渡り無重力の宇宙で宇宙飛行士の研究活動を支援することになる。

2021年2月20日に打ち上げが予定されている「Spaceborne Computer-2」について、HPEのコンバージドエッジ システムズ ソリューション アーキテクトでSpaceborne Computer-2主任調査員を務めるMark Fernandez(マーク・フェルナンデス)博士が説明した。

宇宙空間は「エッジの中のエッジ」、火星探査ミッションを想定した実験

HPEとNASAによるコラボレーションは2017年8月、地球でも日常的に使用されている商用(COTS)コンピューターを打ち上げ、ISSで運用するという実証実験から始まった。

この初代「Spaceborne Computer(衛星搭載コンピュータ)」は、ハードウェア/ソフトウェアの堅牢性強化によって打ち上げ時の振動に耐え、無重力や予定外の停電、予測不可能な放射線レベルといった過酷な環境の中でも、宇宙飛行士たちが自らISS内に設置、運用するミッションをクリア。当初1年間だった予定を延長し、打ち上げからおよそ1年8カ月後に地球へと帰還した。この実験の卓越性が認められ、HPEはNASAから「Exceptional Technology Achievement」という賞を受けている。

そしてNASAはすぐ、HPEに2回目の実験を持ちかけた。それが今回のSpaceborne Computer-2(SBC-2)である。SBC-2は2021年2月20日、ノースロップグラマン社の商用補給機15号機(NG-15)に搭載されて打ち上げ予定だ。

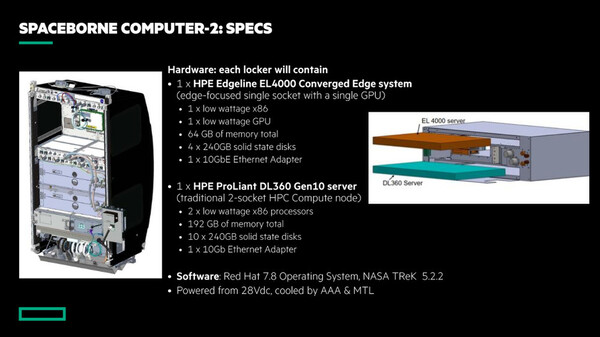

SBC-2について、フェルナンデス博士は「前回比で2倍の処理能力が許可された」と説明する。「許可された」というのは、ISSではコンピューターを動かすための電力も冷却も、さらには設置スペースも限られた貴重なリソースだからだ。今回のSBC-2では、前回の2倍の電力、冷却、スペースを使えるという。

さらに、今回は実験期間も前回の2~3倍、つまり2~3年に延びる計画だ。これは「火星探索ミッションを想定した期間だ」とフェルナンデス博士は説明する。地球の低軌道を周回するISSの場合、地上とはほぼリアルタイムに通信できるが、宇宙船を火星近くまで飛ばす場合は、通信の遅延が非常に大きくなる。したがって、地球にデータを送信してその解析結果を受信するのではなく、宇宙で直接データ解析を行う必要がある。

フェルナンデス博士は「宇宙(という場所)は“エッジの中のエッジ”と言える」と語り、今回のNASAとの契約がエッジコンピューティングを意図したものであることを強調した。「われわれのフォーカスは宇宙のリサーチと探索にあり、この領域でエッジコンピューティングは重要な役割を果たす」(フェルナンデス博士)。

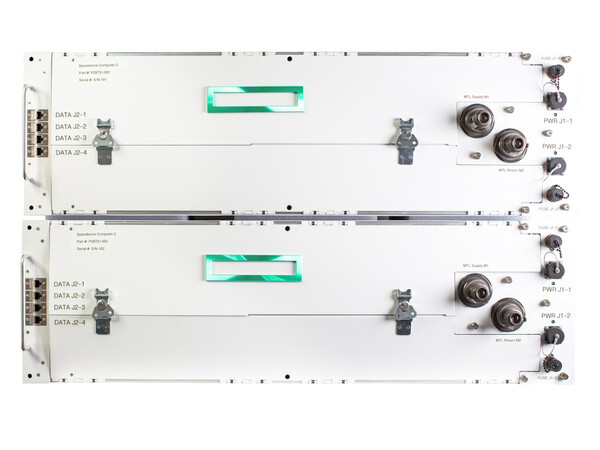

こうした条件を考慮し、SBC-2では専用に構築されたエッジコンピューティング機能を備えるという。x86プロセッサとGPUを搭載するHPEのコンバージドエッジシステム「HPE Edgeline EL4000」と「HPE ProLiant DL 360 Gen10」を格納する2組の特殊なボックスを用意しており、ISSが太陽電池で発電するDC 28V電源で稼働する。

さらにHPEではマイクロソフトとも協業し、SBC-2と「Azure Space」との連携も行うことを明らかにしている。衛星が収集/取得した大規模なデータセットを地上に送り、Azureを利用してデータ分析などの高度な処理を行うというものだ。

エッジでダイレクトにデータ分析を実行、短時間でインサイトを得る

SBC-2は宇宙空間でどのように使われるのだろうか。フェルナンデス博士は想定される用途について、ISSの内側と外側の両方で紹介した。

まずISS内部では、宇宙飛行士たちの健康状態や身体的な変化をリアルタイムでモニタリングする予定だという。たとえば宇宙飛行士のDNAシーケンス解析だ。NASAでは、ISSと地上に分かれた双子の宇宙飛行士(スコット・ケリー氏、マーク・ケリー氏)の協力を得て宇宙滞在が人体に及ぼす影響を研究しているが、この研究におけるDNA解析の間隔を短くすることで精度を高めることができるという。

一方でISSの外側では、極冠氷や落雷といった地球観測データを収集し、エッジで処理することを予定している。「地球と宇宙(ISS)間の通信技術の進化よりも、センサー技術の進化が迅速に進んでいるため、通信がボトルネックになっていた」とフェルナンデス博士は語る。エッジ、つまりISS上のSBC-2でデータ処理を行うことで、データからインサイトを得る時間を短縮することができる。

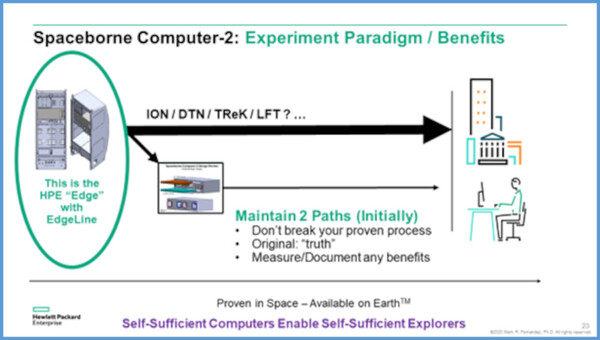

「(衛星で取得した)画像などの大容量データをネットワーク経由で(地上で)受け取り、処理して結果を得て、科学者に渡すというフローそのものは変わらない。ただし、エッジでのデータ処理プロセスが加わることで、データを処理して結果を得て、ネットワーク経由で科学者に渡す、と順序が変わる」(フェルナンデス博士)

これまでは大容量のデータを地球に送信することが不可能であきらめていたような処理も、エッジの処理能力が向上したことで可能になる。あらかじめエッジで処理を行い、得られた分析結果などのデータだけを転送することで、ISSから地上に送信するデータ容量そのものを大幅に減らすことができる。

こうした変化によって、初代Spaceborne Computerの場合、インサイトを得るまでの時間がダウンロード時間+クラウドでのデータ処理時間だったのに対し、SBC-2ではエッジでの処理時間+ダウンロード時間になると説明する。

さらにSBC-2では、最先端のデータエンコード技術と圧縮技術を取り入れることで、Edgeline/ProLiant両サーバー上のデータサイズを最大で20分の1に圧縮できるという。「ネットワークの物理特性を変えることはできないが、エンコードと圧縮を適用することで、同じネットワークで最大20倍も高速に送信できる」(フェルナンデス博士)。

初代Spaceborne Computer(SBC-1)の経験から得られた学びは、SBC-2のどこに生かされているのだろうか。フェルナンデス博士は電源、冷却、SSDなどを挙げた。

まず電源についてだ。ISSでは太陽電池によるDC電源が供給されるため、SBC-1ではDC/ACインバーターを使いAC 110V電源として利用した。だが、このインバーターが信頼性が安定しなかったことから、SBC-2ではDC電源対応のサーバーを用意した。DC対応サーバーは通常、電気自動車や航空機、テレコム業界などで使われる。

また冷却については、SBC-1では通常と同じようにサーバーと平行に配置していた水熱交換器を、SBC-2では冷却表面が大きくなる角度に配置し直した。これにより、エネルギー効率が改善される。

SSDはどうか。SBC-1では、予想よりも多くのストレージ障害が発生したという。そこでSBC-2ではハードウェアRAIDとソフトウェアRAIDの両方を適用して、データ保護を強化しているという。

なおSSDに関して、本来は宇宙の過酷な環境下でも支障がないように耐性に優れた技術を調べたり、ソフトウェア側の手法も評価する予定だった。だが、新型コロナウイルスの感染拡大によってSSDの供給が限定的になり、断念したという。

“宇宙仕様”のシステム開発の効果はすでに出ているようだ。フェルナンデス博士は、石油掘削装置、高速鉄道や航空機などの分野から、高い関心が得られていると話した。