Ryzen 4000Gシリーズと

Athlon 3000Gシリーズを発表

既報の通り、AMDは米国時間の7月21日に突如としてデスクトップ向けのRyzen 4000Gシリーズを発表した。

それどころか、ビジネス向けのRyzen Proまで同時発表であり、しかもそのRyzen Proのバルク版が、コンシューマー向けのパッケージ版に先立ち市場投入されるという、ややわけのわからない事態になっている。

すでにRyzen Pro 4000Gシリーズを搭載したBTO製品が各社から発表されている(例えばツクモ)ということで、おそらくこうしたBTOモデルも遠からず発送開始されることになるだろう。

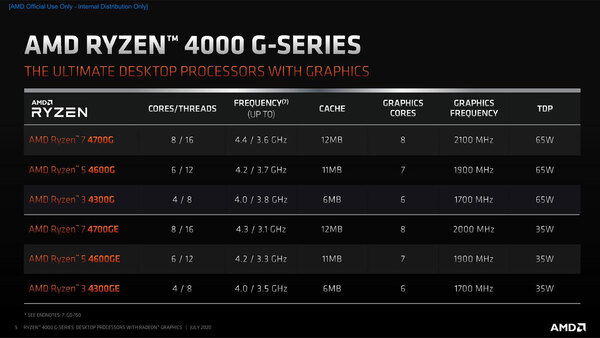

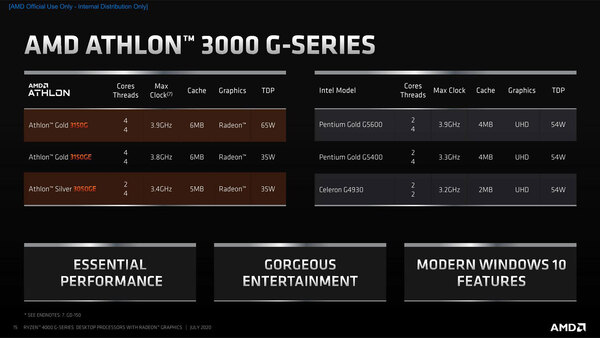

まずは発表の内容を正確に説明したい。今回は合計で18製品が発表された。コンシューマー向けでは、Ryzen 4000Gシリーズが6製品とAthlon 3000Gシリーズが3製品となる。

いずれもTDPが65W(G)もしくは35W(GE)となっている。ちなみにコンシューマー向けのRyzen 4000GシリーズとAthlon 3000Gシリーズの合計9製品は、すべて倍率アンロックとなっている。

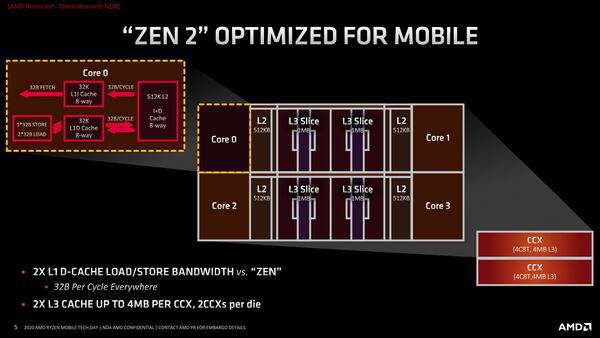

Renoir(ルノアール)コアそのものの説明は連載555回で行なっており、少なくとも今回の製品にもコアそのものに手を入れた形跡は(今のところ)ない。

このRenoirのCCX(Core Complex)は、4コアあたり2MB L2+4MB L3という構成になっており、8コアのRyzen 7 4700G/4700GEは4MB L2+8MB L3で12MBキャッシュ、6コアのRyzen 5 4600G/4600GEは3MB L2+8MB L3で11MBキャッシュ、4コアのRyzen 3 4300Gは2MB L2+4MB L3で6MBキャッシュということになる。

特筆すべきはAthlonの方で、L3のサイズそのものは4MBのまま一切削減せず、コアに連携したL2だけが減る形になっている。なので、Celeronとするとかなり性能面での上乗せがあると考えて良い。TDP 65W品を出さなくても十分勝負できると考えて間違いではなさそうだ。

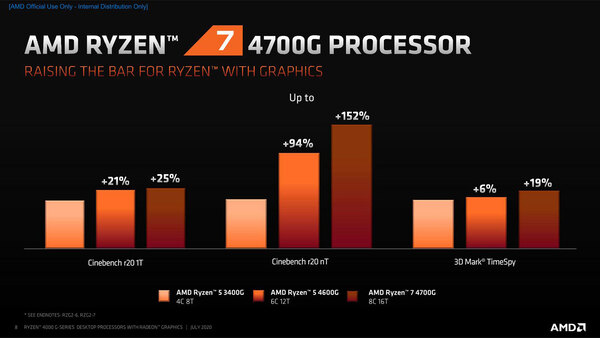

さて問題はその性能である。現状まだ評価できる機材がない(今回の発表は筆者も寝耳に水であった。もちろん現時点では一切機材が届いておらず、ベンチマークをしていない)のでAMDの発表に頼ることになるのだが、まずRyzen 5 3400Gと今回のRyzen 5 4600G/Ryzen 7 4700Gの比較が下の画像だ。

CPU性能もさることながら、GPU性能(3DMark TimeSpy)が伸びている、というのは大きなポイントでもある。実際、Ryzen 5 3400GとRyzen 7 4700GをCU数×動作周波数という比でみてみると以下のようになる。

11CU×1400MHz:8CU×2000MHz=15400:16000≒1:1.039

理論上は4%程度の性能向上しか期待できないにも関わらず、実際は19%もの性能アップに成功しているのは、1つにはメモリー帯域の増加(DDR4-2933→DDR4-3200)もあるだろうが、むしろRyzen 5 3400Gの11CUはメモリー帯域不足でその性能を十分に発揮できていなかった、というあたりが正確なところだろう。

おそらくDDR4-3200×2ch程度のメモリー帯域ではCU数は8程度で十分であり、これを超えるには昔のインテルのIris Graphicsのようにローカルに大容量キャッシュ(eDRAM)を搭載するか、もしくはメモリーをさらに高速化するしかない。

ただモバイル向けにはLPDDR4x-4266が使えるが、デスクトップ向けとなると通常のDDR4なので、当面はオーバークロック動作させるか、DDR5を待つかといった感じになる。その意味では、このRyzen 7 4700GはDDR4ベースで使える統合GPUとしてはピークに近い性能なのかもしれない。

この連載の記事

-

第794回

デジタル

第5世代EPYCはMRDIMMをサポートしている? AMD CPUロードマップ -

第793回

PC

5nmの限界に早くもたどり着いてしまったWSE-3 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第792回

PC

大型言語モデルに全振りしたSambaNovaのAIプロセッサーSC40L Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第791回

PC

妙に性能のバランスが悪いマイクロソフトのAI特化型チップMaia 100 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第790回

PC

AI推論用アクセラレーターを搭載するIBMのTelum II Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第789回

PC

切り捨てられた部門が再始動して作り上げたAmpereOne Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第788回

PC

Meteor Lakeを凌駕する性能のQualcomm「Oryon」 Hot Chips 2024で注目を浴びたオモシロCPU -

第787回

PC

いまだに解決しないRaptor Lake故障問題の現状 インテル CPUロードマップ -

第786回

PC

Xeon 6は倍速通信できるMRDIMMとCXL 2.0をサポート、Gaudi 3は価格が判明 インテル CPUロードマップ -

第785回

PC

Xeon 6のIOチップレットには意地でもDDR5のI/Fを搭載しないインテルの強いこだわり インテル CPUロードマップ -

第784回

PC

Intel 3は300~500MHz動作周波数が向上する インテル CPUロードマップ - この連載の一覧へ